こんにちは、おーです!

ブログ開設とほぼ同時期に取り組み始めた節酒ですが、初期のご紹介記事投稿が2020年9月2日でした。

(当時の記事を読み返すと、節酒自体は2020年8月24日から取り組んでいたようです)

また、同時期に取り組み始めた瞑想(マインドフルネス)についても、過去何度かご紹介していますが、直近では取り組み開始から約8ヶ月経過後の2021年5月15日に、それぞれの近況をご紹介していました。

個人の細々とした、取るに足らない取り組みではありますが、たまに記事を閲覧されることもありました。

長期に渡っての更新をあまり考えていませんでしたが、もし少しでも同じような取り組みを考えている誰かの参考になればと思い、1年1ヶ月後の近況について今回ご紹介させていただきます。

【その後】節酒と瞑想への取り組みの現状(約1年1ヶ月後)

節酒への取り組み(振り返り)

結論から言いますと、節酒してはや1年1ヶ月が経過します。

というか、もはや節酒ではなく禁酒生活ですね、節酒がいつのまにか、いい意味で禁酒生活へ切り替えることができました。

前回8ヶ月経過後の記事でも書きましたが、現在の社会情勢(コロナ禍で外出自粛、飲み会自粛など)による影響も大ですが、意思の弱いわたしが安定した取り組みを継続できていることには非常に満足しています。

いまでも継続して取り組んでいてよかったと思いますし、個人的には以下のような外的要因や自身の思考が、いまだに続けられている理由ではないかと考えています。

現在でも継続できている理由など

- 習慣化に必要な期間(約2ヶ月と言われる)はとうに超え、いい意味で生活リズムが一定にでき、体調が崩れていない

- まったく飲み会もなくなり、外での誘惑もない

- 家でも飲みたいという欲求はなく、ストレスなく続けられている(脳内で飲むことに対する動機づけが起きない、飲酒が頭に浮かばない)

- 飲んでまったりしていた時間を、読書など別のことに利用できるため、いまの生活リズムを崩したくない

- 起床時の目覚めはよく、体調不良などもないし、健康で過ごせている現状に満足している(今さら飲みたいという欲求につながっていない)

- 節約のいい動機づけにもなっている

- 続けられている自分に満足し、さらに続けてみようという動機づけが継続できている

といったふうに続けられている理由をつらつら、パッと思いつく範囲で記載してみました。

ちなみに、この取り組みを始める前は、以下のような状態でした。

飲酒をしていた時の発想(節酒前の当時を振り返って)

- 仕事から帰ったら飲みたくなる(惰性の習慣が常態化してしまっている)

- (飲んでしまって)翌朝は後悔し、日中は飲まないつもりで過ごす

- 帰る頃には気持ちが変わり、今日も・・・と続く(以降、繰り返し)

- たまに声をかけられると、惰性でつい飲み会にも参加してしまう

- 健康診断で所見を指摘をされて一時期は反省するが、また飲酒を(場合によっては度を超えて)つい再開してしまう

別にお酒を飲むことを全否定しているわけでもありませんし、わたしも生涯で全く飲まないというつもりもありません。

お酒は正しく付きあうことができれば、気持ちをリラックスさせてくれたり、高揚させてくれたり、豊かさを味わうこともできたりと、人生のスパイスにすることができると思います。

ですが、自身の体のことを考えたり、家族との生活を考えたりするうえで、自分で決めたルールなりを設けること、そのルールを守れていなかったかもしれないと自分で気づけたのなら、そのときには立ち止まって振り返ることも必要ではないかと、いまでは思います。

昔から(周りから)よく言われている「40歳を超えてくると、体にガタがくる」というのがわかる年齢になってきて感じることは、改めて『健康はなくして一番後悔するもの、失くしてから求めてももう遅いもの』の筆頭であるということです。

当たり前ですが、自身の健康は自分でしか管理できませんし、体は乗り換えのきかない一生付き合う大切な乗り物であるとも考えることができます。

節酒への取り組み(お酒の代わりに定期的に購入したもの)

以前の記事でも書きましたが、わたしは今まであまり「炭酸」というものを飲む習慣は持ち合わせていませんでした。

ですが、節酒を始める際、「炭酸割り飲料」にハマりました。

ある意味でこれも節酒の成功に、功を奏したといえるでしょう。

その後1年1ヶ月、炭酸を飲む量が飛躍的に増えました、それはもう恐ろしいくらい(笑)

喉越しを味わいたいのなら炭酸水を飲む、味があったほうがいいなら「果汁の原液を炭酸で割って飲む」というのがわたしのイチオシです。

1年程度、1Lの炭酸ペットボトルを箱買いしていましたが、さすがにリサイクルやコスパのことを考え、先日ついに炭酸水をつくることができる「ソーダストリーム」を購入しました。

炭酸が、節酒を始めた当時から、わたしの気分転換に大きく貢献してくれていることは間違いなく、これからも(アルコールは入っていなくても)継続していくことでしょう。

節酒への取り組み(睡眠の質も確認してみればいいかも)

お酒が睡眠の質を下げるというのはよく言われています。

このような点から、自分の睡眠を「飲酒後」、「非飲酒後」で、Apple Watchなどを活用して、睡眠の質という観点から比較してみるのも一案かもしれません。

なにが自分の健康を考えるきっかけになるのか(スイッチが入るのか)は、人それぞれでしょうが、自分がいいと思えるような取り組みであれば、積極的に自己投資をしてみればいいのではないかと思います。

わたしは2021年5月ごろにApple Watchを購入して、睡眠などの計測も始めてみました。

飲酒をやめたあとの購入なので、睡眠の質を比較はできませんが、睡眠にも意識を向けることで、健康への意識付けにはさらに大きな効果を発揮しているとも思っています。

購入した目的などはこちらの記事「【感想】Apple Watch(アップルウォッチ)を購入しました!」にまとめています。

瞑想への取り組み(振り返り)

瞑想は何度も取り組んではやめて、を繰り返してきた取り組みの一つでした。

そんなわたしも瞑想アプリ「Meditopia(メディトピア)」を利用してみたことで、いまでは1年1ヶ月程度『瞑想をする』という行為を続けることができています。

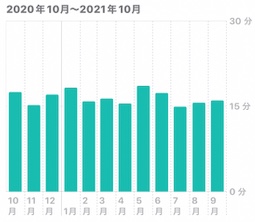

下の写真は、本記事を掲載する前に撮影したiPhoneのヘルスケアアプリ内の月別瞑想時間と、瞑想アプリ「Meditopia(メディトピア)」の利用状況です。

瞑想 約1年1ヶ月経過後の取り組み状況(iPhoneヘルスケア画面より)

瞑想 約1年1ヶ月経過後の取り組み状況(メディトピア画面より)

毎日、約15分程度は瞑想に取り組む時間を確保することができています。

瞑想は目に見えて効果の実感がなかなか難しい取り組みではあります。

いまでも毎日、心は乱れがちで瞑想の質が向上しているという実感を得られていない現状ではありますが、それでも継続することでしか変化を体験することはできませんし、こちらもいまでは習慣化できていますので、今後も続けていくつもりです。

瞑想への取り組み(書籍で知識を得て、アプリなどで継続をしてみる)

瞑想はいまだに疑問符がつく方もいると思いますが、最近では書籍などでも多数、紹介されており、また科学的にも有効性が認められてきています。

まずはマインドフルネス瞑想について、書籍から知識を得ることも有用だと思います。

最近読んで学びになった書籍「【感想】Search Inside Yourself(サーチ・インサイド・ユアセルフ)仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法」も、あわせてご紹介させていただきます。

瞑想も続けてみないと効果の実感ができない取り組みではありますので、アプリなどを活用しつつ習慣化を目指すのも一案だと思います。

わたしは瞑想アプリ「Meditopia(メディトピア)」を利用していますが、これ以外にも自分が使えそうと思えるアプリ(もしくはYou Tube動画など)を積極的に活用してみるのもいいかと思います。

瞑想アプリ「Meditopia(メディトピア)」については、以下の2記事でざっくりとした感想などをご紹介しています。

振り返って最近思うこと(健康でさえあれば幸せという実感)

歳とともに自分や家族の健康を強く意識する年代となりました。

家族が入院したりすると、改めて健康のありがたさ、大切さを嫌というほど、実感させられますし、周囲の知人が残念ながらお亡くなりになったなど、なおさらです。

当たり前と思ってしまいがちな日常が突然、当たり前ではなくなり、右往左往することもありえます。

このような事態が起こってしまってから、後悔とともに今までを振り返らざるをえないこともありえるでしょう。

ですが、幸いにもまだこのような事態が起こっていないのであれば、将来に向けた取り組みを開始するのに遅すぎることはないのではないかと思います。

どのような形で健康を意識して(また健康であることに感謝して)、前向きな取り組みに繋げるのかは、人それぞれの感じ方によって様々あるでしょう。

わたしはこのような習慣化につながった取り組みを取り入れつつ、自分のできる範囲で日々、継続を続けています。

同じように取り組まれているかたの、少しでも参考になれば嬉しく思います。

それではまたっ!!

関連記事です。

いまさらながら、ふとした時に当たり前とも思ってしまうことがいかに当たり前でない、ということを考えさせられることがあります。

大切なことはすでに身近にあるように思いますので、身近な物事への感謝を、できるだけ忘れないようにしていきたいと思っています。

節酒に対する最新の状況として2年4ヶ月経過時点をご紹介です。

こちらは過去の取り組み状況紹介記事です。