こんにちは、おーです!

以前、連続増配系ETFとして個別にご紹介させていただきました「VIG」、「SDY」、「NOBL」について、わたしなりの比較記事を作成してみました。

(銘柄名をクリックすると、過去に紹介した個別ETFの記事へジャンプします)

初心者のわたしなりの視点で、自分が投資をする際の参考にしたいと思う概要情報を把握するための、ざっくりとした比較をしています。

【主な内容】

- 2021年3月分配金実績

- 各ETFの保有上位銘柄、セクター保有割合の比較

- 保有銘柄重複程度の比較

- パフォーマンス推移の比較

- 分配金、増配率、利回り推移の比較

興味のあるかたはご覧いただけると嬉しいです。

【2021年11月16日追記】

かなりの悲報です、2021年11月15日付けでサクソバンク証券の米国ETF取扱銘柄が大幅に制限されることになり、このような優良、興味深いETF(NOBL)はサクソバンク証券では購入できなくなりました。

関連記事のご紹介【2022年1月29日追記】

| 記事の概要/投稿時期 | 件名(クリックで記事へジャンプ) |

|---|---|

| 更新情報/2022年1月 | 【更新】SDY(SPDR S&P 米国高配当株式ETF)2021年実績など |

| 更新情報/2022年1月 | 【更新】VIG(バンガード・米国増配株式ETF)2021年実績など |

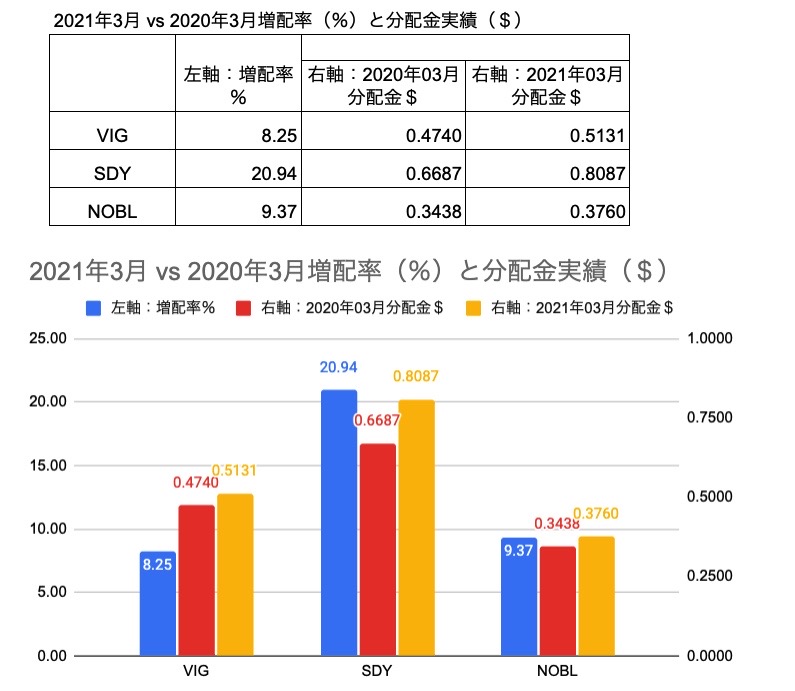

2021年3月分配金と前年同月比の増配率推移

結論を先にいいますと2021年3月の分配金は2020年同月と比較して、それぞれのETFが『増配』となりました!

ホルダーの方には朗報ですね。

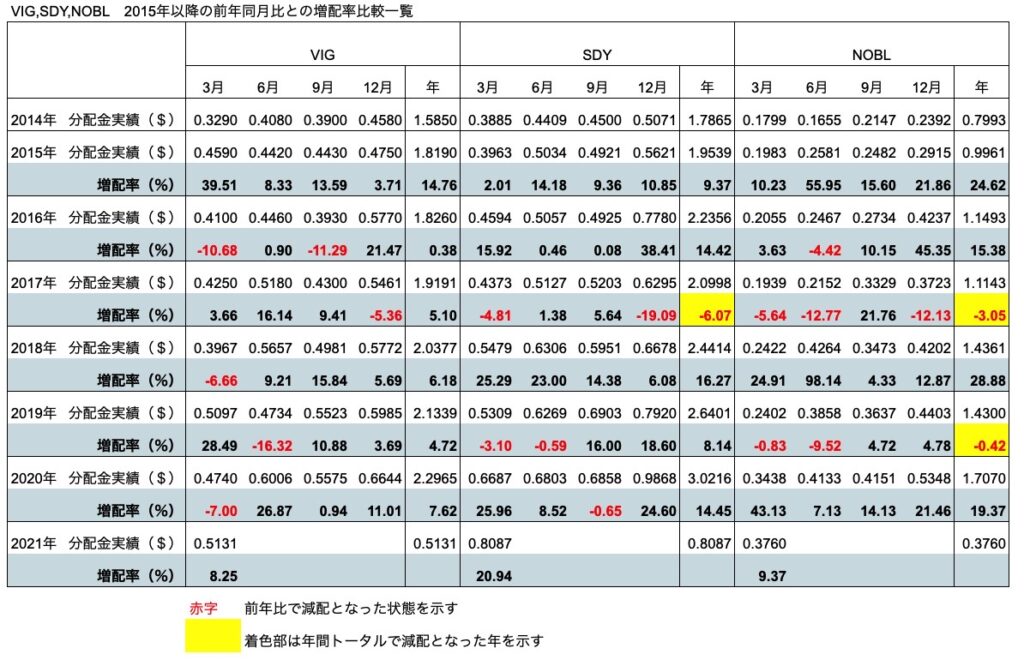

VIGやNOBLの増配率、約8〜9%も凄いですが、SDYの20.94%が目を引きます。

ちなみに、後ほど一覧表で2015年以降の四半期ごとの分配金に対する増配推移を参考にご紹介しますが、SDYは2020年(コロナショックで高配当ETFなども含め減配が多かった2020年3月)でも25.96%の増配でしたし、NOBLはSDYよりさらに凄い43.13%の増配でした。

(同時期のVIGは残念ながら-7.0%減配でした)

短い期間などで切り取ってETF間の優劣はつけられませんが、増配率は今後の分配金成長、投資継続のモチベーションやバイ・アンド・ホールドにも寄与度が大きく、連続増配ETFに対するイメージが変わるきっかけにはなるインパクトのある値だと思います。

基本構成(ETFの概要)

基本構成(ETFの概要)はすでにご存知のかたが多いと思いますので、一覧表でまとめる程度とさせていただきます。

注:情報は2021/3/23調査時点の内容に基づき記載

引用元:純資産総額、直近株価および配当利回りyahoo! finance USA

その他情報引用元:各ETF運用会社のホームページ情報など

純資産総額は1$=100円として換算

VIGの基本構成

| 銘柄名 | VIG |

| 名称 | Vanguard Dividend Appreciation ETF (バンガード・米国増配株式ETF) |

| ベンチマーク | NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス) |

| 設定日 | 2006/04/21 |

| 純資産総額 | 63.24B(約6.3兆円) |

| 投資銘柄数 | 212 |

| 経費率 | 0.06% |

| 算出方法 | 修正時価総額加重 |

| 分配金 | 年4回(3/6/9/12月) |

| 運用会社 | バンガード |

| 直近株価 $ | $144.24 |

| 配当利回り % | 1.65% |

| 購入のしやすさ | ◯ 国内大手証券会社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)で購入可能 |

【VIGの特徴】

- 10年以上連続して増配している銘柄を選定

- REIT(リート)は除外

- 低コスト

- 運用開始からもうすぐ15年を迎える

SDYの基本構成

| 銘柄名 | SDY |

| 名称 | SPDR S&P Dividend ETF (SPDR S&P 米国高配当株式ETF) |

| ベンチマーク | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index (S&P ハイ・イールド・ディビデンド・アリストクラッツ インデックス) |

| 設定日 | 2005/11/8 |

| 純資産総額 | 17.14B (約1.7兆円) |

| 投資銘柄数 | 112 |

| 経費率 | 0.35% |

| 算出方法 | 配当利回加重平均 |

| 分配金 | 年4回(3/6/9/12月) |

| 運用会社 | ステート・ストリート |

| 直近株価 $ | $116.11 |

| 配当利回り % | 2.73% |

| 購入のしやすさ | ◯ 国内大手証券会社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)で購入可能 |

【SDYの特徴】

- 20年以上連続して増配している銘柄を選定

- S&Pコンポジット1500指数から選出

- 配当利回りで加重される

- 運用開始からもうすぐ16年を迎える

NOBLの基本構成

| 銘柄名 | NOBL |

| 名称 | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (プロシェアーズ S&P500 ディビデンド・アリストクラッツ ETF) |

| ベンチマーク | S&P 500 Dividend Aristocrats Index (S&P 500 配当貴族指数) |

| 設定日 | 2013/10/9 |

| 純資産総額 | 7.13B (約7130億円) |

| 投資銘柄数 | 65 |

| 経費率 | 0.35% |

| 算出方法 | 均等加重 |

| 分配金 | 年4回(3/6/9/12月) |

| 運用会社 | プロシェアーズ |

| 直近株価 $ | $85.00 |

| 配当利回り % | 2.12% |

| 購入のしやすさ | △ サクソバンク証券などで購入可能(一般口座のみ、2021/3/23現在) |

【NOBLの特徴】

- 25年以上連続増配している銘柄(配当貴族)を選定

- S&P 500構成銘柄から選出

- 均等に加重される

- 運用開始から7年が経過した比較的新しいETF

保有銘柄上位1〜20位の重複、全体の重複程度、保有セクターの割合

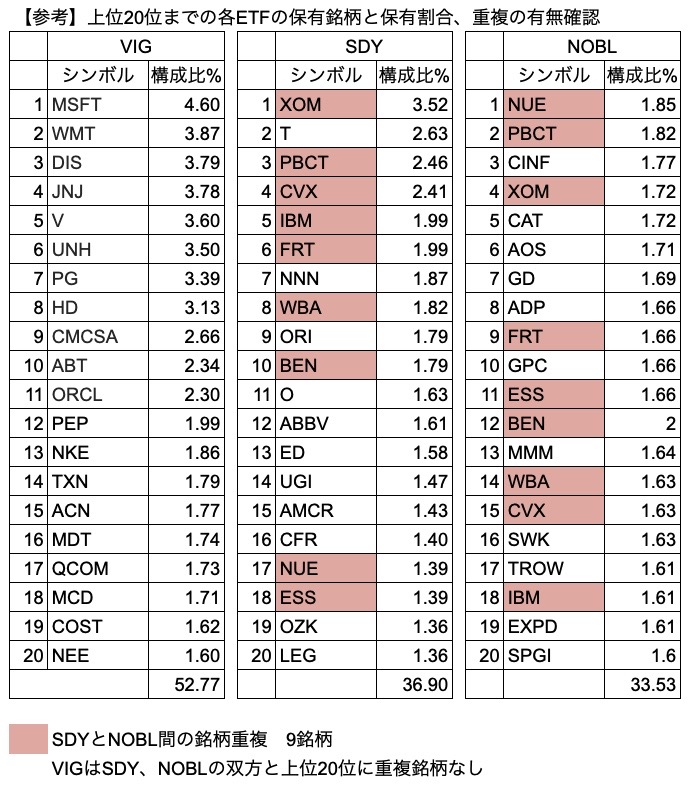

保有銘柄上位1〜20位銘柄の重複

以下に各ETFの保有上位20銘柄をティッカーと構成比率のみシンプルに参考表示しています。

個別の企業名などのご紹介は割愛しますが、それぞれ保有している上位銘柄にも違いがあります。

わたしが調べたり、感じた点は以下のとおりです。

- 上位銘柄1〜20位同士の極端な重複は確認されなかった

- VIGから見てSDY、NOBLをそれぞれ比較した結果、上位銘柄に重複はない

- SDYとNOBLを比較した結果、銘柄の重複を9銘柄確認(上図、着色部)

- 重複銘柄に極端なセクターの偏りはなかった

- VIGの上位銘柄には、情報技術、一般消費財などが多い

- SDYの上位銘柄には、エネルギー、金融、公益、不動産などが多い

- NOBLの上位銘柄には、資本財、金融などが多い

ETF全体の保有銘柄、重量の重複

ETFごと(全体)の保有銘柄、重量などの重複程度を確認してみます。

以下、いずれも引用元はFund Overlap(etfrc.com)です。

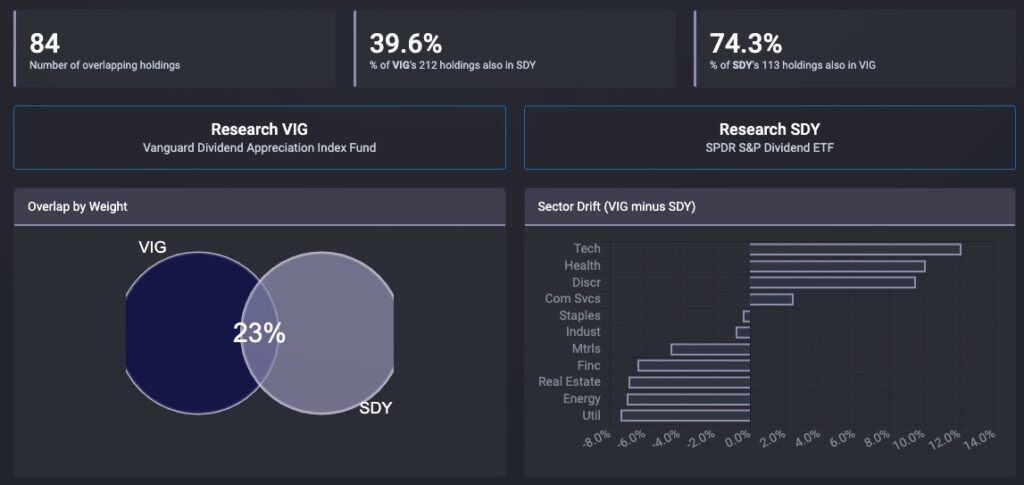

VIG vs SDY

VIG vs SDY

- 84銘柄が重複していた

- 双方の重複する保有銘柄がVIG全体(212銘柄)に占める割合は39.6%

- SDY全体(112銘柄)に占める割合は74.3%

- 重量(ウェイト)の重複は23%

銘柄の重複は、SDYから見ると3/4と結構な割合が重複しています。

情報技術セクターなどで連続増配20年以上という銘柄も珍しいでしょうから、この銘柄たちを多めに含む点などはVIGの特徴だと言えます。

また、VIGはエネルギー、不動産が含まれていませんので、そういった点からも銘柄の重複がある程度抑えられているのかもしれません。

(逆にこれらのセクターが含まれていれば、もっと重複は大きいことが想定されます)

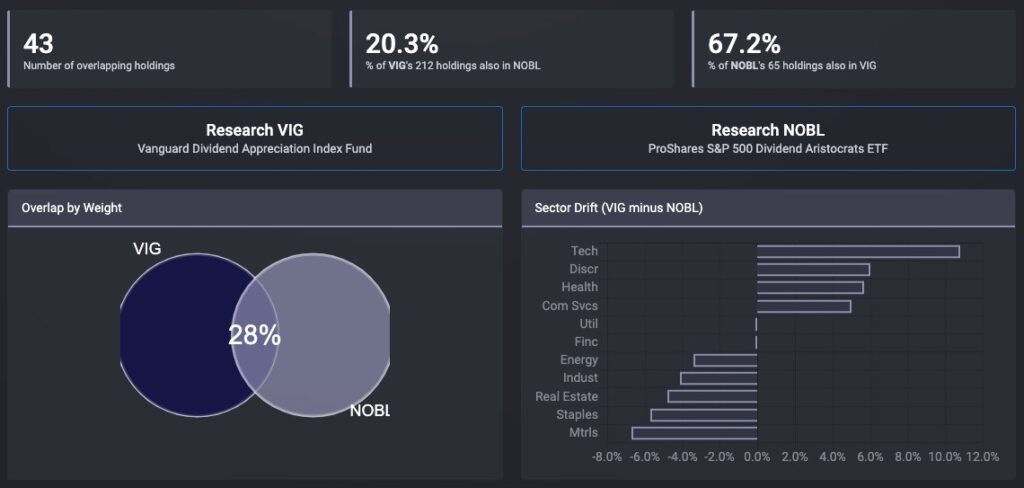

VIG vs NOBL

VIG vs NOBL

- 43銘柄が重複していた

- 双方の重複する保有銘柄がVIG全体(212銘柄)に占める割合は20.3%

- NOBL全体(65銘柄)に占める割合は67.2%

- 重量(ウェイト)の重複は28%

傾向はSDYと似ていると思います。

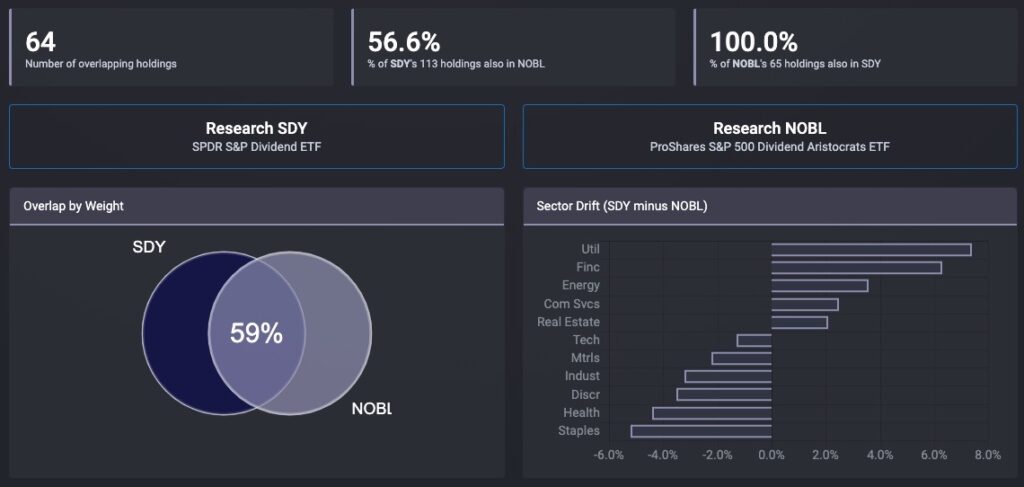

SDY vs NOBL

SDY vs NOBL

- 64銘柄が重複していた

- 双方の重複する保有銘柄がSDY全体(112銘柄)に占める割合は56.6%

- NOBL全体(65銘柄)に占める割合は100.0%

- 重量(ウェイト)の重複は59%

VIG>SDY>NOBLと、連続増配条件があがることで敷居が高く、どんどん銘柄が厳選されていくため、連続増配20年以上のSDY条件をクリアした銘柄がNOBLに採用されていくであろうことを考えれば、銘柄の重複数は当然の結果とも言えそうです。

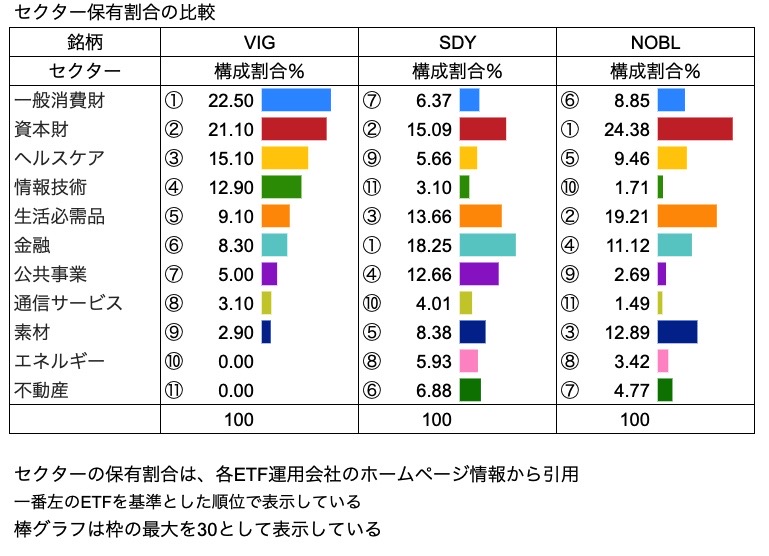

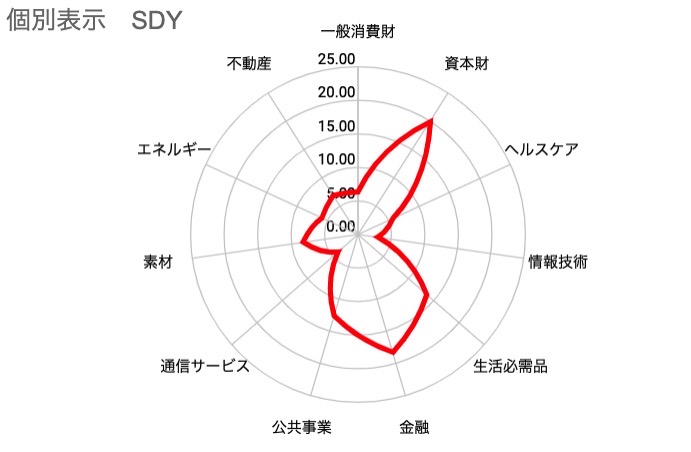

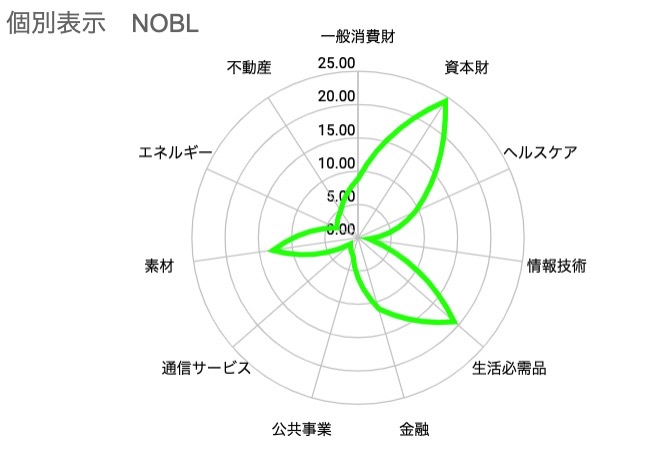

保有セクターの割合

各ETFの全体を俯瞰しての保有割合を自作の表で比較してみた結果は、以下のとおりです(2021/3/23調査時点)。

引用元は各ETFホームページですが、それぞれ掲載情報はVIG:2021/2/28、SDY:2021/3/19、NOBL:2020/12/31時点の情報となっています。

わたしが感じた点は以下のとおりです。

- VIG vs SDY、NOBLはセクター割合が結構異なる

- 資本財はどのETFでも上位に属する

- 生活必需品は増配年数が増えるにつれ割合が増加している

- VIGは利回りの高そうなエネルギー、不動産が除外されている

- SDYがセクターとしては一番分散されている印象

- 利回りが高めのSDYは金融、公共事業、エネルギー、不動産の割合が一番多い(逆にこれらのセクターはVIGでは割合が少ない)

- 連続増配が長いETFは、オールドエコノミーが属するセクターが多い

- 通信サービスはどのETFでも保有割合が少ない

- 情報技術は連続増配期間が長いETFほど少ない

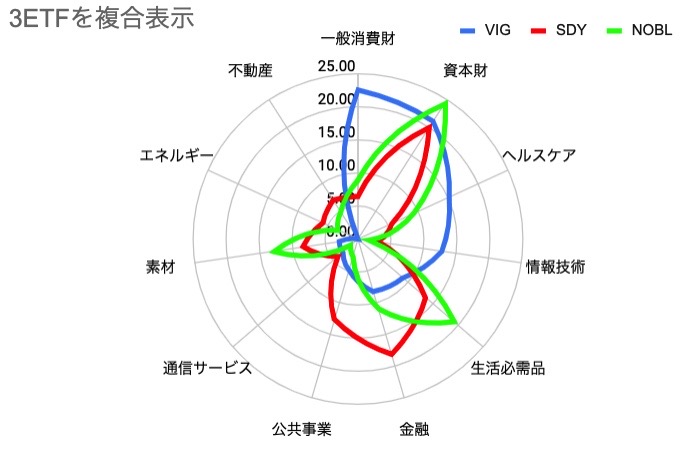

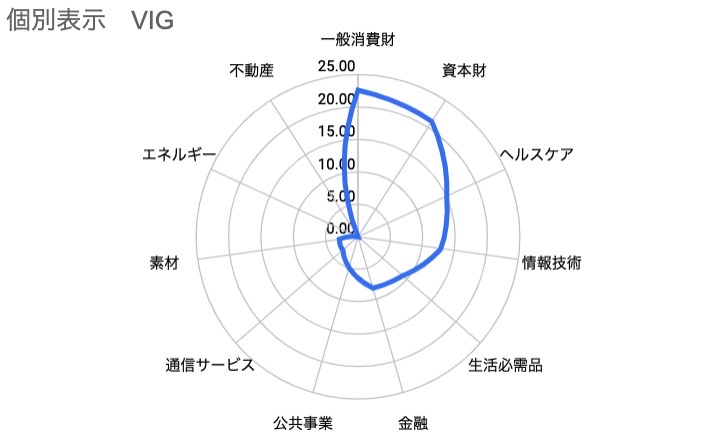

以下はそれぞれのセクター保有状況をレーダーチャートで表示した比較も掲載しています。

見やすい方で確認していただければと思います。

パフォーマンス推移

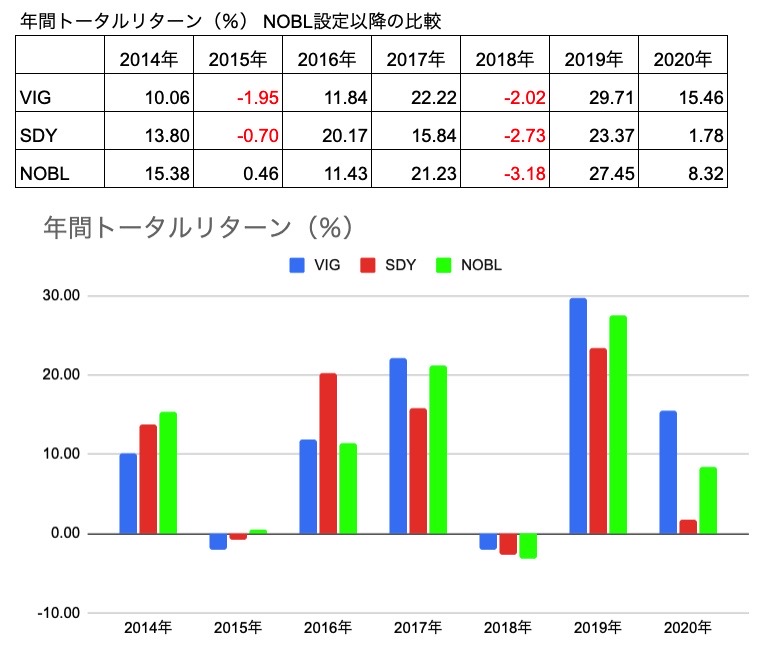

年間トータルリターン推移 2014〜2020年

3つのETFが比較できる期間として、NOBLが設定された以降の2014年〜2020年の年間トータルリターンを比較しています。

引用元はyahoo! finance USAです(2021/3/23調査時点)

- VIGとNOBLはリターンの高低に差はあるが、全体的な推移の傾向は似ている

- 直近数年のリターンはVIGが高い

- コロナショックのあった2020年はリターンの差が顕著でVIGが高い

- VIGやNOBLのリターンが奮わない時期に、逆にSDYのリターンは高めな時期があった(言い換えると近年はSDYのリターンは他と比較して低めだった)

近年で一番トータルリターンが高いのはVIGで、とくに2020年はコロナショックで下落しましたが、一番回復が早かったのもVIGでした。

VIGは連続増配ETFのなかでは、情報技術などのセクター割合も大きく(エネルギーなどの保有も少なく)特徴的なセクター構成ですし、コロナで人や物流の流れが停滞したことによる外部要因の影響などにも左右されにくいセクター構成だったことや、引き続きハイテク関連の株価も堅調だったなどの要因もあり、リターンに寄与したものと考えます。

後ほど紹介しますが、VIGは市場暴落時の下落耐性も高く、値下がり幅が小さかったことも貢献していると思います。

SDYが他のETFとパフォーマンスが逆に推移する傾向にあることも興味深い特徴的と捉えました。

SDYは他のETFと比較して、保有するセクターが分散されており、いい意味で平均的と捉えることもできるのかと個人的に思います。

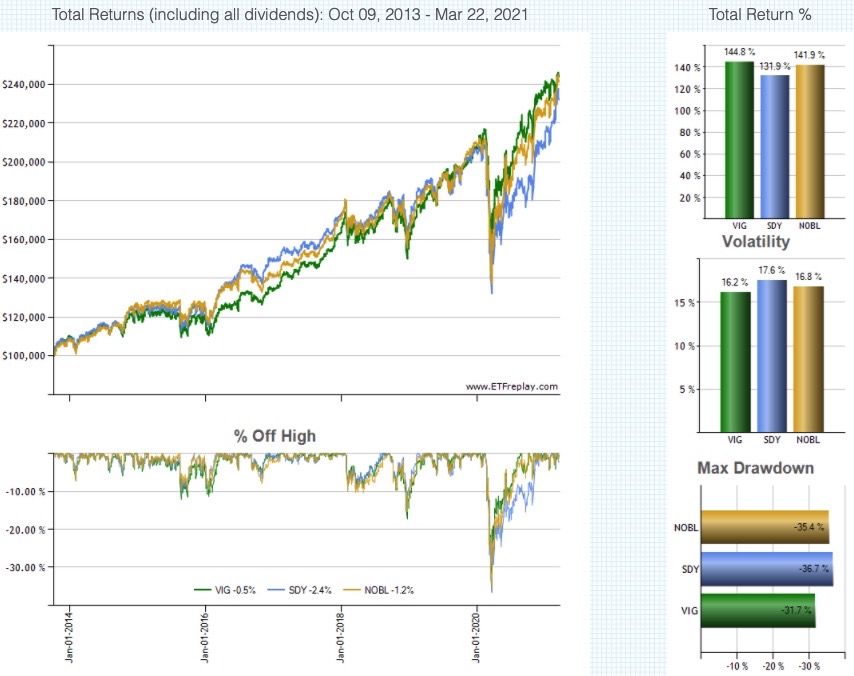

いろいろな期間でのトータルリターン推移の比較

いろいろな期間でパフォーマンスを比較してみます。

いずれもETFreplay.comから引用させていただきました。

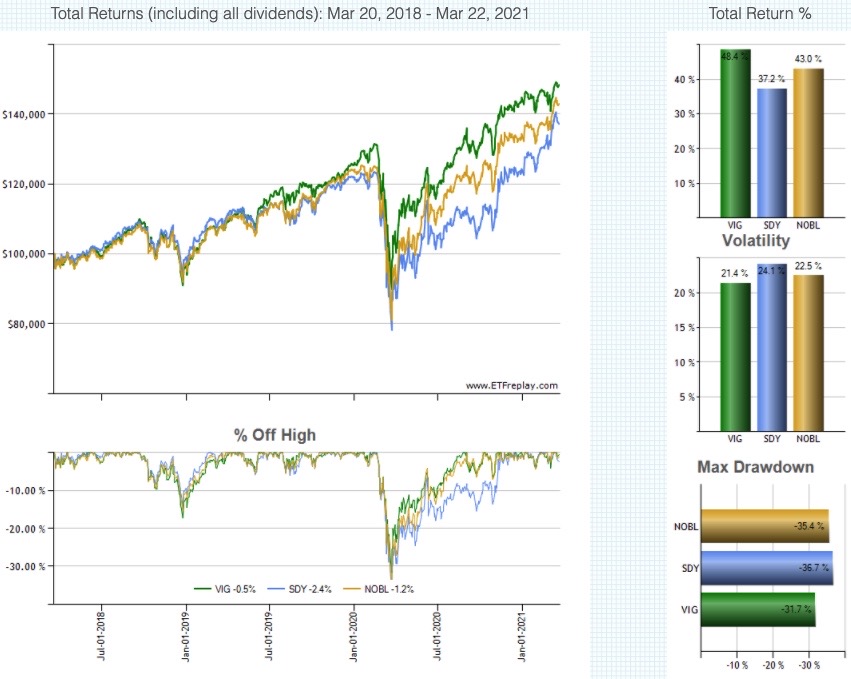

①NOBL設定以降(2013/10/9〜2021/3/22)

一番運用開始から短いNOBLの設定日を起点としたパフォーマンス比較です。

| パフォーマンス | VIG(144.8%) > NOBL(141.9%) > SDY(131.9%) |

|---|---|

| ボラティリティ | SDY(17.6%) > NOBL(16.8%) > VIG(16.2%) |

| ドローダウン | SDY(-36.7%) > NOBL(-35.4%) > VIG(-31.7%) |

比較可能な一番長い期間(8年程度)の比較では、VIGが一番優れている結果となりました。

②過去3年(2018/3/20〜2021/3/22)

| パフォーマンス | VIG(48.4%) > NOBL(43.0%) > SDY(37.2%) |

|---|---|

| ボラティリティ | SDY(24.1%) > NOBL(22.5%) > VIG(21.4%) |

| ドローダウン | SDY(-36.7%) > NOBL(-35.4%) > VIG(-31.7%) |

期間を直近3年にしても、8年程度の比較と同様のパフォーマンス推移の結果となりました。

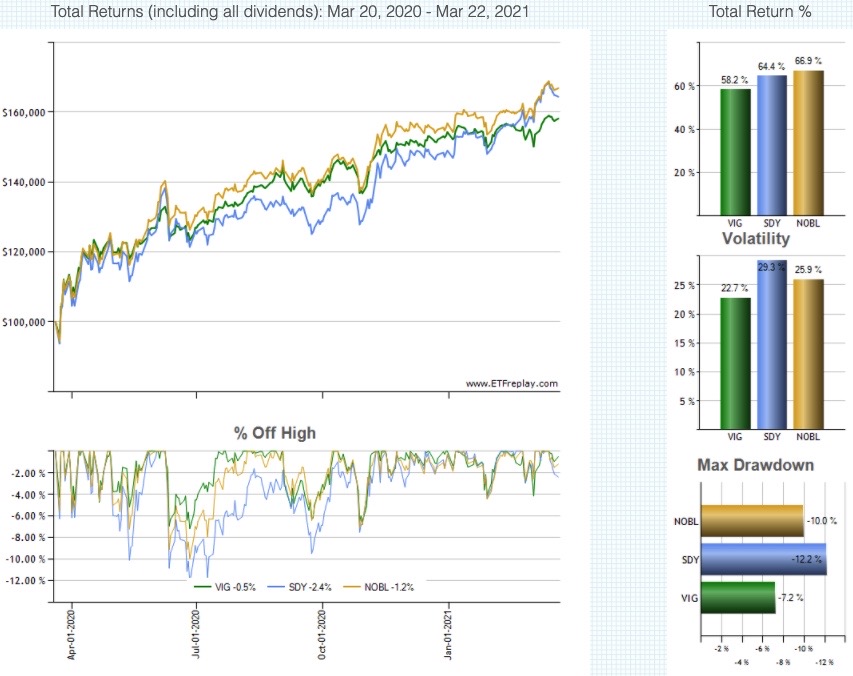

③過去1年(2020/3/20〜2021/3/22)

| パフォーマンス | NOBL(66.9%) > SDY(64.4%) > VIG(58.2%) |

|---|---|

| ボラティリティ | SDY(29.3%) > NOBL(25.9%) > VIG(22.7%) |

| ドローダウン | SDY(-12.2%) > NOBL(-10.0%) > VIG(-7.2%) |

コロナショックで下落した時期を含めた直近1年では変動がありました。

2020年単年で確認した場合、VIGが一番優れたリターンでしたが、直近2021年3月までの推移でみると、VIGが一番リターンが低い結果となっています。

経済の回復や長期金利の上昇などを受けて、割安に放置されてきたバリュー銘柄を多く含む、SDYやNOBLが保有する銘柄群に対する評価が見直されて、価格が上昇してきたことが要因と考えられます。

④2021年 年初来(2020/12/31〜2021/3/22)

| パフォーマンス | SDY(10.4%) > NOBL(6.4%) > VIG(2.5%) |

|---|---|

| ボラティリティ | SDY(16.1%) > NOBL(14.9%) > VIG(14.1%) |

| ドローダウン | SDY(-4.4%) , NOBL(-4.4%) > VIG(-4.2%) |

2021年の年初来(直近3ヶ月)では完全にリターンが逆転し、SDYが著しく上昇してきました。

ちなみにNOBLは2021/3/26時点で市場最高値を更新した時間もあったようです。

将来の予測はできませんが、バリュー銘柄にシフトしていくのであれば、まだしばらくはこの傾向が続くのかなと素人考えで予想しています。

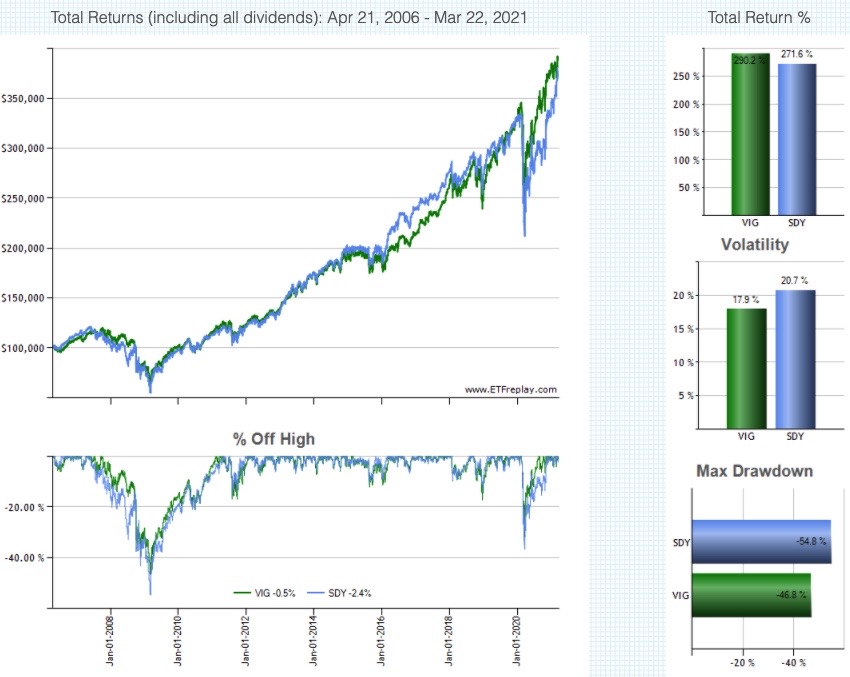

【参考】VIG,SDY(VIG設定以降2006/4/21〜2021/3/22)

| パフォーマンス | VIG(290.2%) > SDY(271.6%) |

|---|---|

| ボラティリティ | SDY(20.7%) > VIG(17.9%) |

| ドローダウン | SDY(-54.8%) > VIG(-46.8%) |

最後にVIGとSDYの長期運用ETF同士で比較可能な最長期間として、VIG設定日以降の2006/4/22〜2021/3/22までの運用結果を比較しておきます。

ドローダウンがリーマン・ショック時の下落に変わりましたが、SDYは−54.8%とVIG−46.8%と比較すると大きく下落していることが確認できます。

ただ、長期で見るとリターンは2016年〜2019年頃まではSDYがアウトパフォームしている期間もあります。

全体的なパフォーマンスの推移をみて感じた点は以下のとおりです。

- 下落耐性は、どの期間を見ても常にVIGが一番優れていた

- ボラティリティはどの期間を通じてもSDYが高かった

- リターンは、切り取る期間によって優劣が分かれる

- 比較可能な期間を通じて過去のリターンはVIGが一番優れていたが、2021年以降、サイクルの変動によりリターンの推移が変動することも想定される

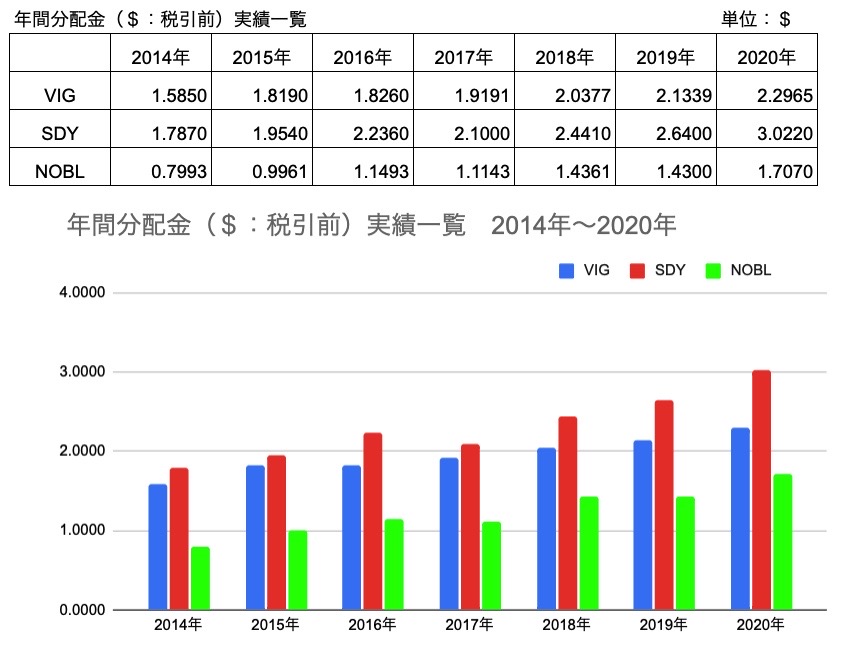

分配金、増配率、分配利回りの推移

分配金の推移も3つのETFが比較できる期間として2014年以降について見ていきます。

分配金の推移 2014年〜2020年

どのETFも時間の経過とともに、順調に分配金が増加する傾向にあることがわかります。

現在の分配金だけを見るとVIGが低めな傾向で、そのうちNOBLに抜かれるかもしれません。

ただ、長期的な視点にたてばVIGも増配により増えていくことが考えられますので、今後高配当化することも期待しつつ保有されている方もいると思います。

毎回の増配率推移 2015年〜2020年

数字ばかりの見づらい表ですが、参考に2015年〜2020年払い出される年4回の分配金について、毎回の増配率を前年同月と比較してみました。

赤字は減配だった月、黄色で着色した部分は年間で減配となった年を示しています。

- 調査した期間ではVIGは前年比で減配した年はなかったが、増配率はSDYやNOBLに比べ低め

- 全体的に10%を超える増配が何度も見られ、連続増配ETFらしい特徴的な増配率推移と感じる

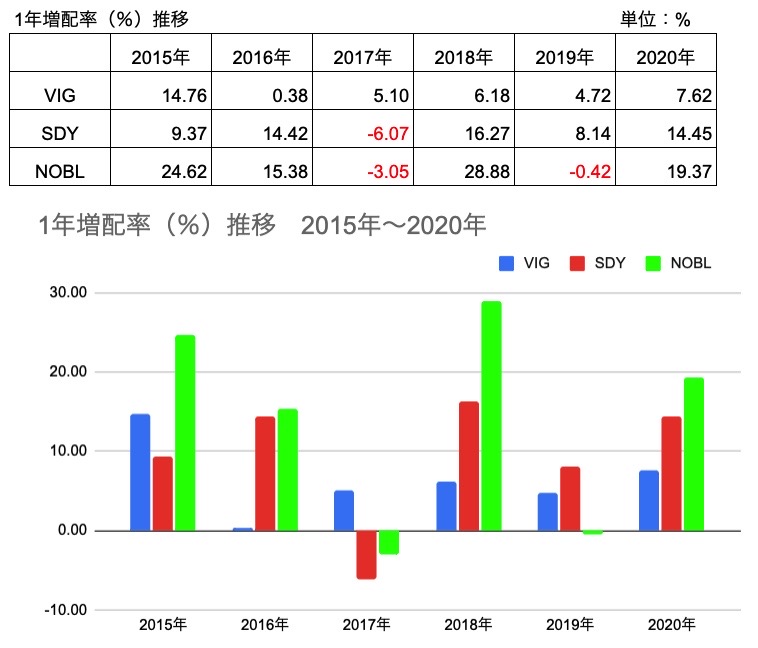

1年増配率の推移 2015年〜2020年

先程の表(年4回の分配金に対する増配率の表)から、各年の増配率だけを切り取ってグラフ化したものです。

- 1年増配率で見ると、NOBLの増加が顕著

- SDYは安定傾向(高めの増配率を維持)

- 上記2ETFに比べるとVIGの増配率は若干見劣りするが、減配はしていない

こうやって各年の増配率を見ると、あらためて連続増配ETFの魅力を感じます。

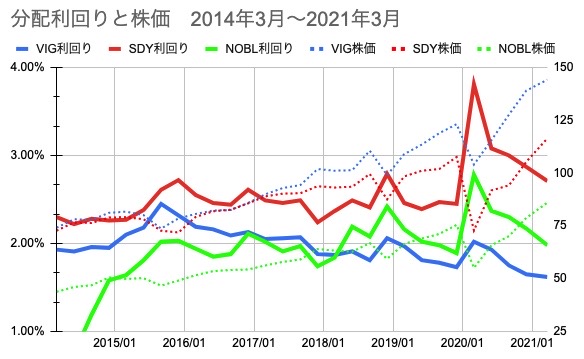

分配利回りの推移

最後に3ETFの分配利回りの過去推移を見ておきます。

ざっくりとした感覚でのまとめですが、以下のようなイメージに捉えています。

- VIG分配利回りは1.5〜2%程度 (記事作成2021/3/26時点株価で1.58%)

- SDY分配利回りは2.5%〜2.8%程度 (同時点で2.66%)

- NOBL分配利回りは2〜2.5%程度 (同時点で2.00%)

分配利回りは私的に計算して算出していますので、他のツールなどで改めてご確認ください。

個人的な感想

改めてわたしは連続増配ETFに対する評価が上昇している現状です。

SDYはパフォーマンス推移を見ると、SDYが他のETFとパフォーマンスが逆に推移する傾向にあることも興味深い特徴と捉えましたし、それぞれ特徴のあるETFでした。

保有銘柄の重複程度などを比較してみると、連続増配ETFをすべて保有などはしなくていいと思いますが、求める目的に応じていずれかのETFを保有しておくのは、長い投資生活で自身の資産形成に寄与する可能性が高い(増配による分配金の成長、キャピタルゲイン、投資のモチベーションなどにも貢献してくれる)優秀な資産であると、わたし個人は感じています。

- いまは分配金が少ないけど(今後の増配率によって)高配当化することも期待できつつ、力強いキャピタルゲインも狙えるVIG

- 下落相場時にはある程度の暴落を許容する必要はあるが、平均的に高い分配利回り、かつ安定的な高増配率で推移する(高配当ETFに負けない高分配ETFと言っても過言ではない)SDY

- 長年、市場で培ってきた連続増配という投資家への還元を重視してきた結果、信頼性の高い配当貴族という称号を持つ、増配率が高く今後、高分配が期待できるNOBL

それぞれのETFに特徴がありますし、どれを保有するかは投資家の好みが分かれるところですが、連続増配ETFというのは高配当ETFに引けをとらない、将来に渡って成長を楽しみにホールドすることができるETFではないかと思います。

いまはVIGを少量保有していますが、少額投資家のくせにSDYか(サクソバンク証券の動向によっては)NOBLも欲張って保有したいと考えています。

今後も定期的にウォッチしていこうと思います。

比較記事の最後に個人的なことで恐縮ですが、今回の記事でブログ開設後、100記事目となりました。

時間はかかっていますが、細々と続けています。笑

これからも歩みは遅いですが、長く続けられたらいいなと考えています。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!