こんにちは、おーです!

ETFの第3弾として、過去2021年2月にVIGのご紹介記事を作成しました。

初期の記事は「【VIG】バンガード・米国増配株式ETFのご紹介!」をご覧ください。

ファンド概要や変更のなさそうな部分などの細かな点は割愛しますが、2021年実績を踏まえ、一部データを簡単に更新しておきます。

VIGは過去に数回、他ETFとの比較記事なども作成しています。

前回(直近比較時のデータ)と比較する形で変遷がわかるように、併記する形式で更新しておきます。

【2022年3月2日追記】分配金年合計と増配率推移グラフに、比較単位スパンでの差額推移を追記してみました

【更新】VIG(バンガード・米国増配株式ETF)2021年実績など

VIGとは

バンガードが2006年に設定、約15年が経過する歴史のあるETFです。

前年対比で10年以上『連続増配』の実績を持つ銘柄群で構成された人気のETFです。

(高利回りすぎる銘柄を取り込まないよう、フィルタ条件あり)

2021年途中で連動する指数の変更がされていました。

指数変更についてのご紹介は、別記事「バンガードETF【VIG】と【VIGI】の連動指数が変更になっていました」をご覧ください。

株価成長と分配金の成長、いずれにも期待できるETFとして注目されています。

チャート

ご紹介記事作成(2021年1月下旬頃の時点)株価は約$137程度で推移していましたが、その後も順調に値上がりを続けていました。

ただし2022年に突入後、相場がギクシャクしはじめています。

本記事作成時点(2022年1月23日)は、直近高値約$172からは下げつつあります(約$159程度)。

トータル・リターン

トータル・リターン 年平均(単位%)

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 市場価格 | 23.58 | 22.81 | 17.25 | 14.43 | 10.40 |

| 基準価額(NAV) | 23.64 | 22.80 | 17.26 | 14.44 | 10.40 |

| ベンチマーク | 23.71 | 22.89 | 17.34 | 14.52 | 10.52 |

設定以降、約15年ならして年平均10.4%の成長です(データは2021/12/31現在)。

(運用年数に違いはありますが、市場平均のVTI(約21年運用)は設定来約9.0%程度)

累積リターン (単位%)

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 市場価格 | 23.58 | 85.20 | 121.57 | 285.08 | 372.71 |

| 基準価額(NAV) | 23.64 | 85.16 | 121.72 | 285.23 | 372.81 |

| ベンチマーク | 23.71 | 85.58 | 122.46 | 287.83 | 380.45 |

設定以降の分配金を含めた約15年通しての累積リターンは約373%の成長です(データは2021/12/31現在)。

(運用年数に違いはありますが、市場平均のVTI(約21年運用)は設定来約495%程度)

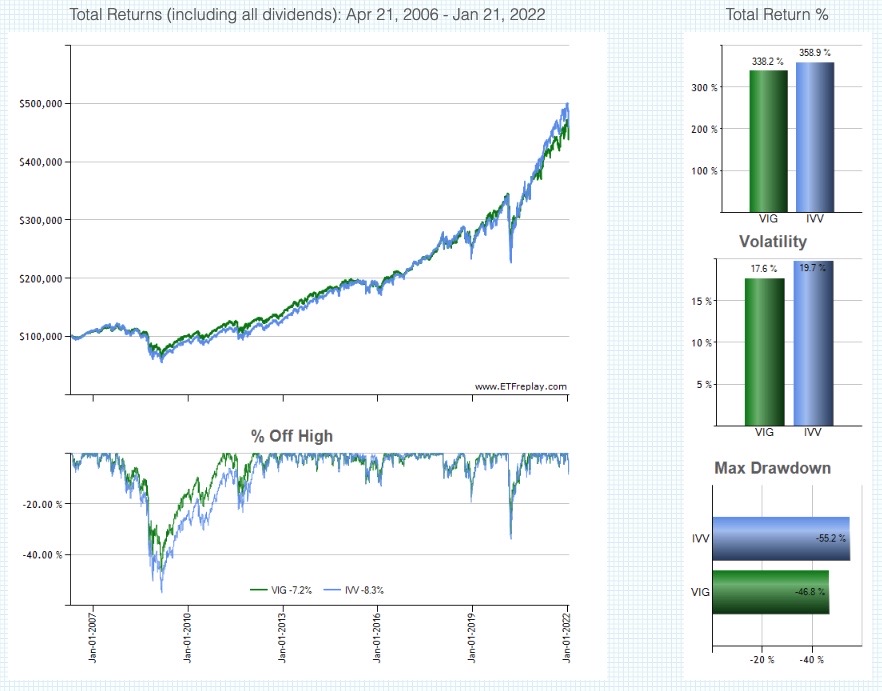

(参考)S&P500ETF(IVV)との参考比較① VIG設定来

初期ご紹介記事を作成した時点で、ブラックロックのS&P500に連動するETF(IVV)と参考に長期比較をしていました。

(ETFreplayから引用)

追跡調査ということで、こちらもIVVと比較します(VIG設定日起点2006年4月21日〜2022年1月21日)。

| トータルリターン | IVV(358.9%) > VIG(338.2%) |

|---|---|

| ボラティリティ | IVV(19.7%) > VIG(17.6%) |

| ドローダウン | IVV(-55.2%) > VIG(-46.8%) |

下に過去紹介時の推移も掲載していますが、IVVのほうが直近パフォーマンスは高かったことが推移グラフから確認できます。

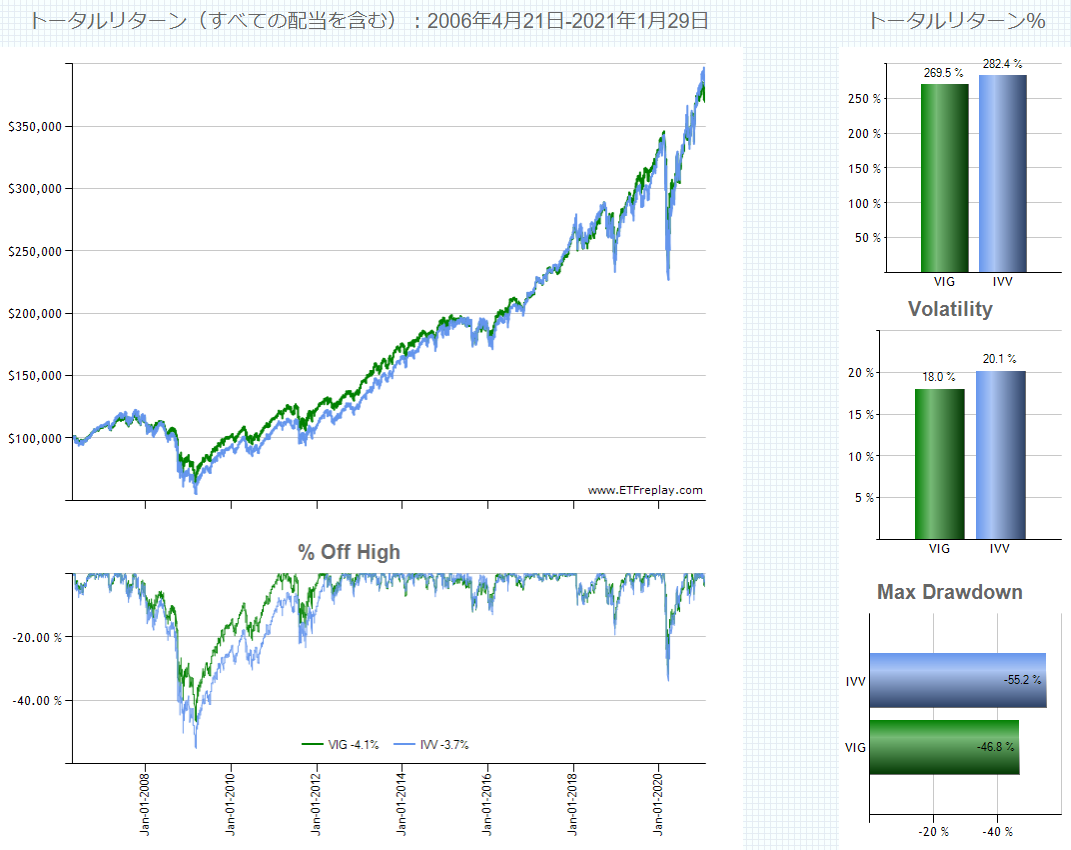

前回(初期ご紹介時の〜2021年1月29日)の比較推移チャートは下のとおりです。

【参考】2021年2月記事紹介時の推移チャート

| トータルリターン | IVV(282.4%) > VIG(269.5%) |

|---|---|

| ボラティリティ | IVV(20.1%) > VIG(18.0%) |

| ドローダウン | IVV(-55.2%) > VIG(-46.8%) |

上記2つの比較チャート推移の数値差から確認すると、VIGは約1年(前回比較時との差)でトータルリターン差+68.7%と、VOOの+76.5%には及びませんでした。

直近IVVとの差はひらいているようにも見受けられます。

ただし、VIG特筆のボラティリティ、ドローダウンの低さはIVVと比較して相変わらず目を引くものがあります。

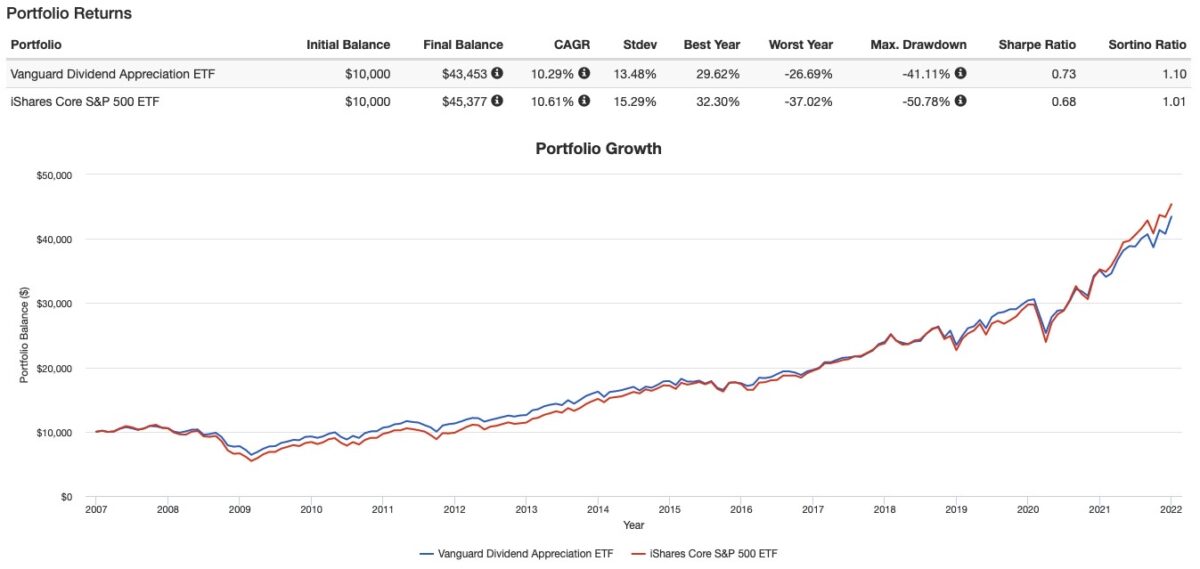

(参考)S&P500ETF(IVV)との参考比較② トータルリターン

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士を別のサイトで改めて比較してみた推移グラフです。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VIG、IVV

こちらは幾何平均などが表示されるので、別の意味でわかりやすいサイトで重宝すること間違いなしです。

VIG設定後の2007年以降〜2021年までの期間(初期に$10,000一括投資&配当再投資)の結果ですが、年平均VIG約10.3%、IVV約10.6%の成長実績といったことも確認できます。

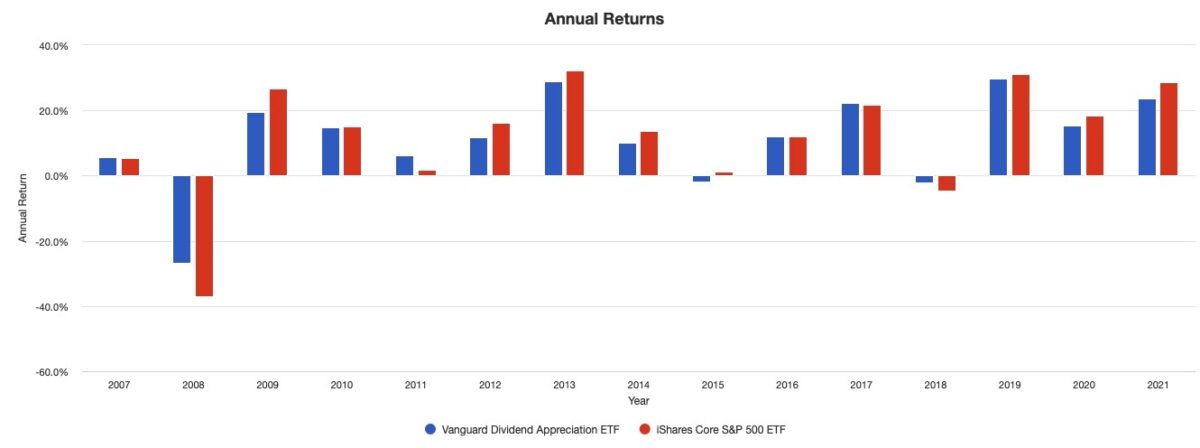

(参考)S&P500ETF(IVV)との参考比較③ 年間リターン

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VIG、IVV

下落時の耐性はVIGのほうが顕著というのは棒グラフでも確認できます。

年間リターンの推移でみても、世界の投資家が比較対照として確認するS&P500には及ばない年が多いですが、何にフォーカスして投資するかによって考え方や見方は異なると思います。

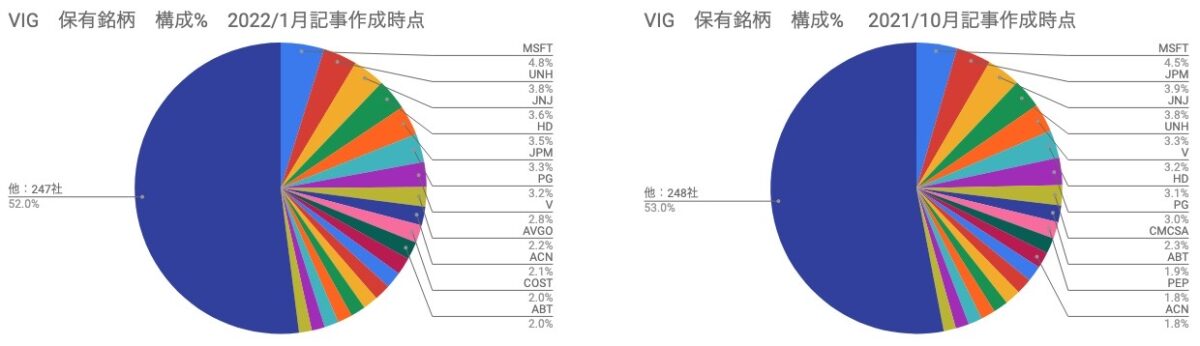

保有銘柄、セクター構成

基本的には過去ご紹介記事との比較形式で掲載しています。

VIGは直近、指数変更をご紹介した2021年10月にあらためて銘柄などの紹介をしていました。

今回はその時期と比較させていただきました。

左(2022年1月時点)、右(2021年10月時点)を併記する形式としています。

注1:2022年1月時点データは2021年12月31日時点のバンガードHP情報より

注2:2021年10月時点データは2021年9月30日時点のバンガードHP情報より

VIGの保有銘柄 上位20銘柄

上位20銘柄が占める割合は以下のとおりです。

2022年1月時点:約48.0%(上位10位≒31.1%、11位~20位≒16.9%)

2021年10月時点:約47.0%(上位10位≒30.6%、11位~20位≒16.4%)

比較対照が四半期程度ですので大きな変更はありませんが、上位20銘柄の構成割合は1%ほど減少していました。

ティッカーに着色している2銘柄(2021年10月時点(右)でランクインしていた「TXN」、「MDT」)は除外されたわけではなく、ランク外へダウンしただけです。

逆に2022年1月時点(左)でランクインした「QCOM」、「LOW」にしてもランクアップしたのみです。

組入銘柄数に1銘柄の差があったので参考に比較してみましたが、以下のような変更がありました(参考にティッカーなどのご紹介のみ)。

2銘柄除外(2021年10月時点からの除外)

当時順位149位「HRC:Hill-Rom Holdings Inc.」

当時順位181位「RBC:Regal Beloit Corp.」

1銘柄組入(2022年1月時点での組入)

147位「RRX:Regal Rexnord Corp.」

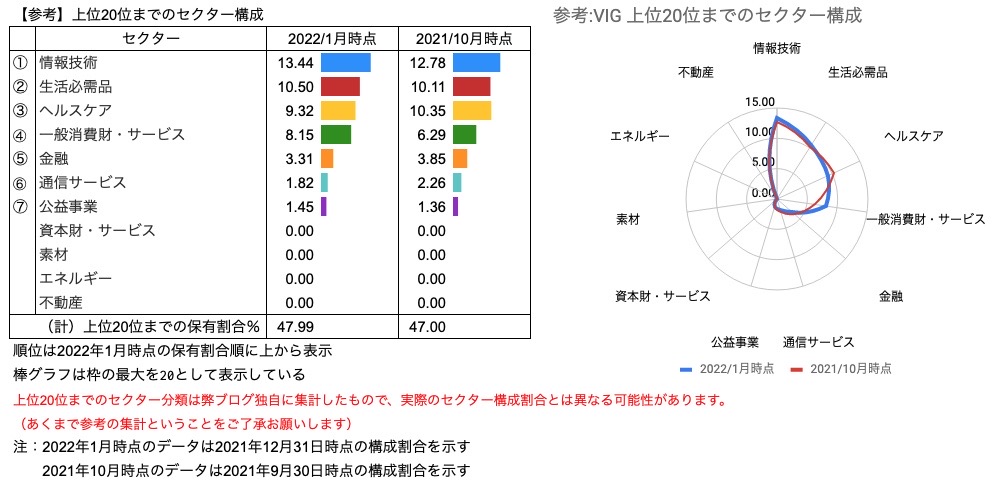

【参考】VIGの保有銘柄 上位20銘柄が占めるセクター割合

こちらは弊ブログ独自集計で、上位20銘柄がどのようなセクターに属するか、参考に集計してみたものです。

注:のちほどご紹介するセクター分類や保有割合とは異なる可能性がありますので、あくまで弊ブログ独自の参考集計である点にご理解ください。

上位構成銘柄だけを見ると、情報技術セクターの割合が一番多いように見受けられます。

直近ではヘルスケアが減少、逆に一般消費財が増加といった変動が見られますが、銘柄のランク入れ替えなどの影響による程度だと考えます。

VIGの銘柄保有割合(円グラフ:%)

おおよそ半分程度は上位20銘柄で構成されている状況は変わりません。

【再掲】上位20銘柄が占める割合

2022年1月時点:約48.0%(上位10位≒31.1%、11位~20位≒16.9%)

2021年10月時点:約47.0%(上位10位≒30.6%、11位~20位≒16.4%)

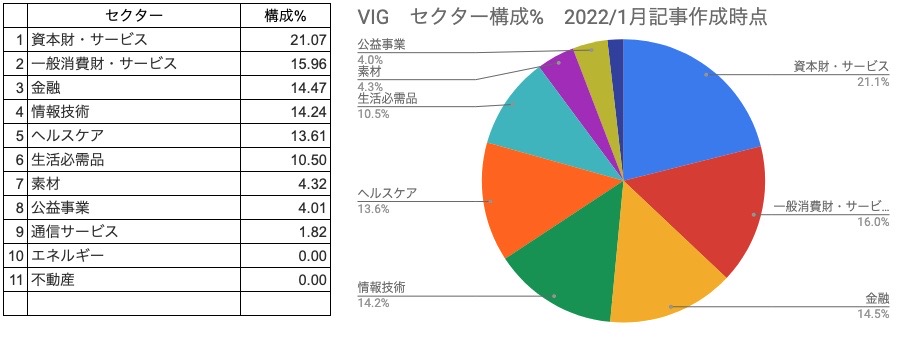

VIGのセクター構成割合(円グラフ:%)

こちらは2022年1月時点(=2021年12月31日時点からの引用)セクター割合のみを表示しています。

(こちらはバンガードHPから引用したセクター分類による集計結果を示します)

全体の構成銘柄に対してみると、以下のような割合となっています。

1位は資本財で約21.1%、2位は一般消費財が約16.0%と、上位2セクターで約37.1%です。

3位の金融まで含めると、51.5%となります。

弊ブログで集計した上位構成20銘柄の参考比較では情報技術セクターが保有割合1位でした。

(全体では情報技術セクターは第4位)

このような結果からも、情報技術セクターはおおよそ上位構成銘柄で保有割合の大多数を占めていることが確認できます。

資本財と一般消費財が上位1、2位を占めるのもVIGの特徴的な構成割合と考えます。

設計思想上、引き続きエネルギー、不動産セクターはまったく含まれていません。

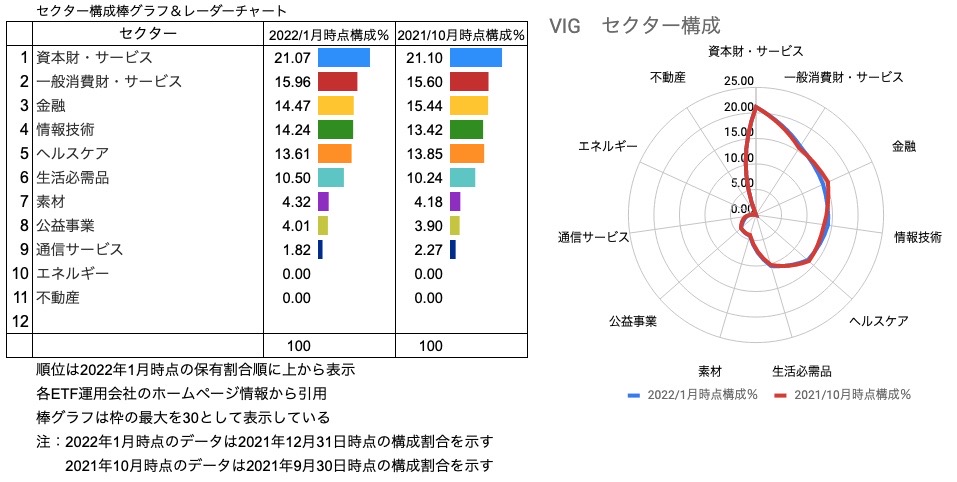

VIGのセクター構成割合(棒グラフ、レーダーチャート:%)

過去との比較形式で、保有銘柄の全体に対するセクター構成割合を表示したものです。

こちらはバンガードHPから引用したセクター分類による集計結果(比較結果)を示します。

直近ご紹介時(2021年10月)からの大きな変更はありません。

(保有割合の順位でみれば、情報技術5→4位へ、ヘルスケア4→5位への入れ替えのみ)

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

ETF設定以降の定例分配金を一覧表などにまとめていますが、定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外して集計している点にご注意ください。

(弊ブログ独自の集計である点を予めご了承お願いします)

VIG運用開始以降の分配金推移(一覧表)

VIGは3/6/9/12月に分配金を受け取ることができます。

2021年の実績を反映した一覧表は以下のとおりです。

連続増配ETFらしく、着々と分配金実績が増えていることが確認できます。

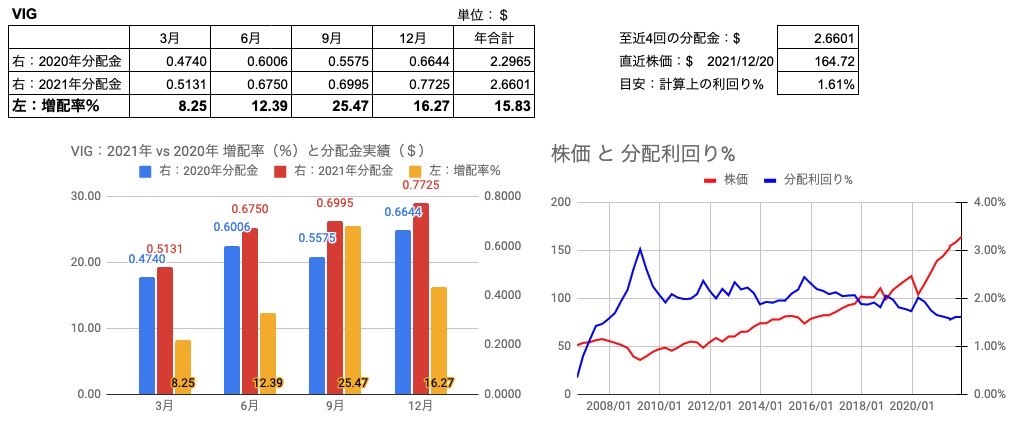

【参考】2021年vs2020年 分配金推移の比較

四半期分配金を2020年と比較してみた結果です。

(オレンジが増配率)

2021年を通じての増配率は約+15.8%と高い値でした。

四半期単位で見ても、2021年は毎四半期、堅調に増配を繰り返してきたことが確認できます。

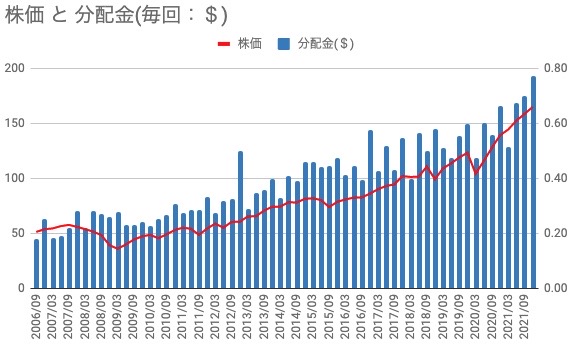

VIG運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

見事な右肩上がりのグラフ推移は、今後の成長にも期待が持てる楽しみな推移をしているという認識です。

2022年はどうでしょうか。

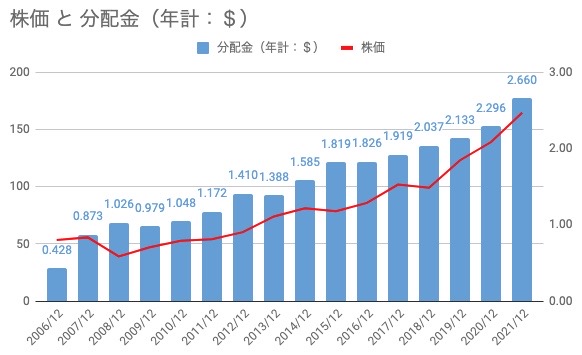

VIG運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

コロナショックの2020年でも減配しらず、2021年も大きく増えていることが確認できます。

直近の減配実績は2013年(約-1.6%)になりますが、それ以降は着実に増配を繰り返しています。

VIG運用開始以降の株価と分配利回りの推移

2022/1/22日現在(2022/1/21終値$159.79)と直近4回の分配実績から算出した結果は1.66%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは今回の記事更新(2021年データ更新時)の内容です。2022年以降、最新の参考目安や分配金実績については、毎回の分配金が出た後に別途記事を作成していこうと考えます。

利回りは概ね2%を切る程度で推移している印象ですので、そこまで高くはありません。

ですが、株価成長とともに長期に持ち続けると高配当化も期待できるETFとして、両取りを期待しながら保有されている方も多いと思われます。

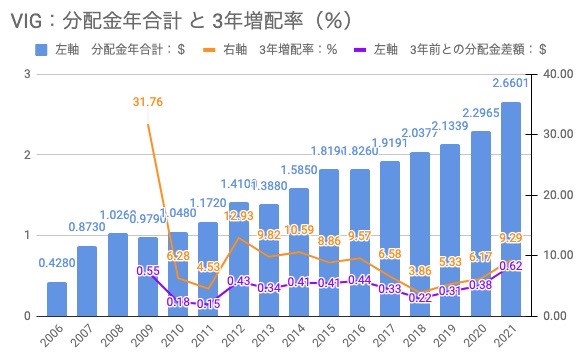

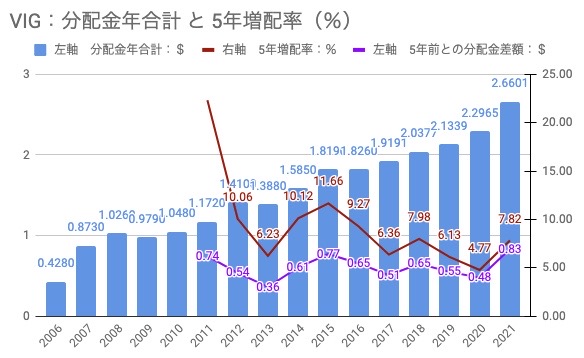

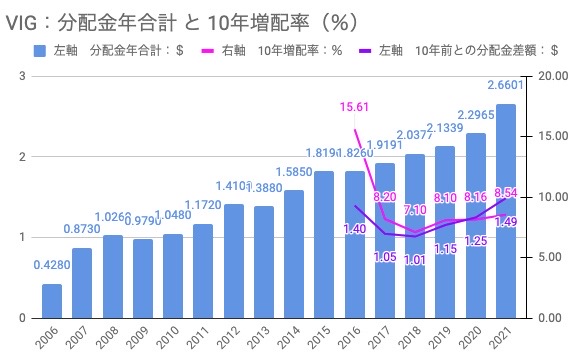

VIG運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年、10年)

VIGの2021年分配金実績反映後の増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注:弊ブログ独自の分配金実績集計に基づいて、私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

年単位を数値で見ても、着実に増配を繰り返していることに期待感の高まるETFです。

余談ですがVTIは2021年約5.8%増配、10年スパンでは約9.0%でした。

わたしは市場平均と比べながらこれからも見てみたいと思います。

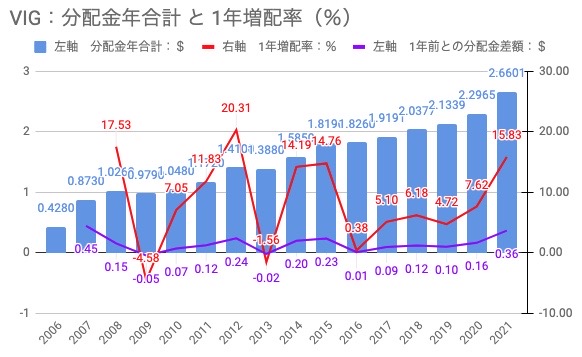

分配金年合計($)と1年増配率(%)

2021年分配金実績を踏まえ、参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフ(更新版)を下に掲載しておきます。

(視認性をあげるため、分配金初期の桁外れな値は除外していることもあります、ご了承ください)

【2022年3月2日追記】分配金年合計と増配率推移グラフに、比較単位スパンでの差額推移を追記してみました(以下、3年と5年、10年にも反映)

直近、安定した右肩上がりの増配率を示しています。

2022年にも期待の持てそうな印象ですが、市場の調整動向や金利上昇などの影響はどうでるのでしょうか。

注目したいと思います。

分配金年合計($)と3年増配率(%)

分配金年合計($)と5年増配率(%)

分配金年合計($)と10年増配率(%)

10年スパンで見てもプラス傾向を維持していますので、今後に注目しています。

【参考】株価終値ベースでの過去推移

この内容は、株価の終値を用いて前月末日、前日末日、前年末日などさまざまなスパンの株価差をもとに、弊ブログで独自に参考集計したものとなります。

(VIGについては、VTIやDGRWなどとは異なり、別記事で過去実績のご紹介まではしていません)

あくまで過去の実績(過去はこうだった)というものです。

少しでもなにかの参考になれば幸いです。

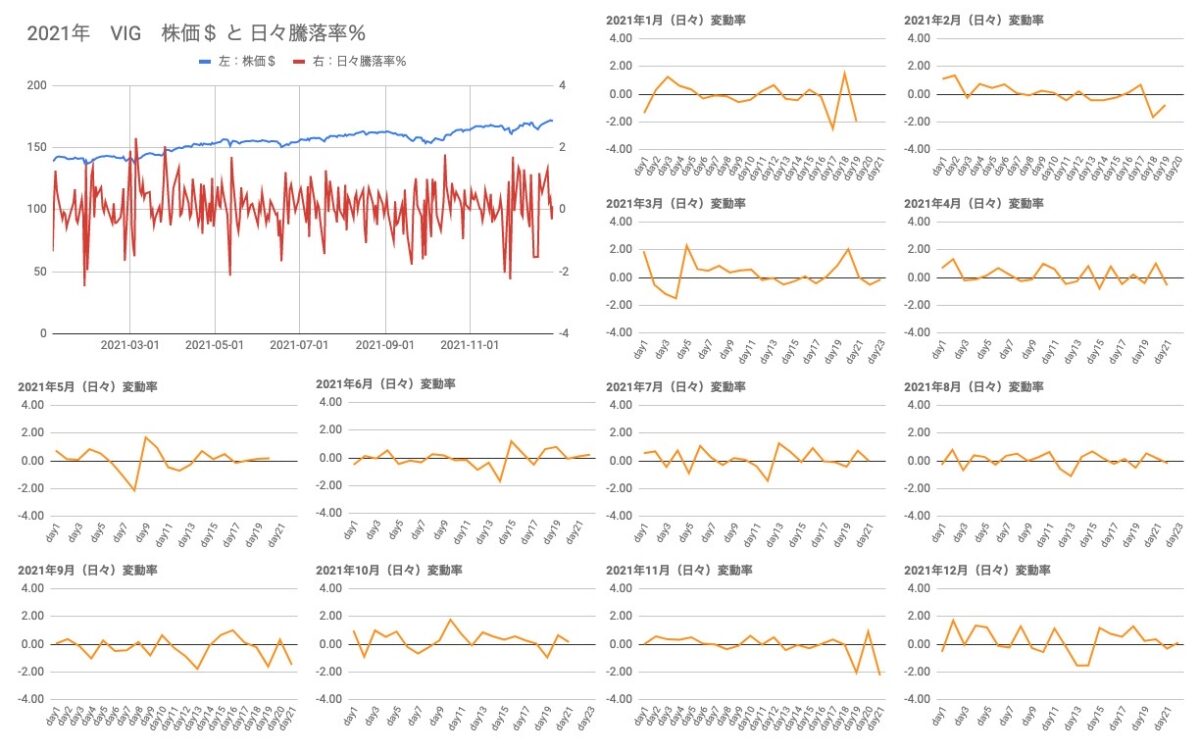

2021年 日々騰落率の推移

2021年に限定した「日々騰落率」(前日終値と当日終値の差から算出)を月別に表示した参考グラフです。

2021年は±約2.5%が日々変動の最大、最小と、そこまで上下への変動は大きくなかった1年という認識です。

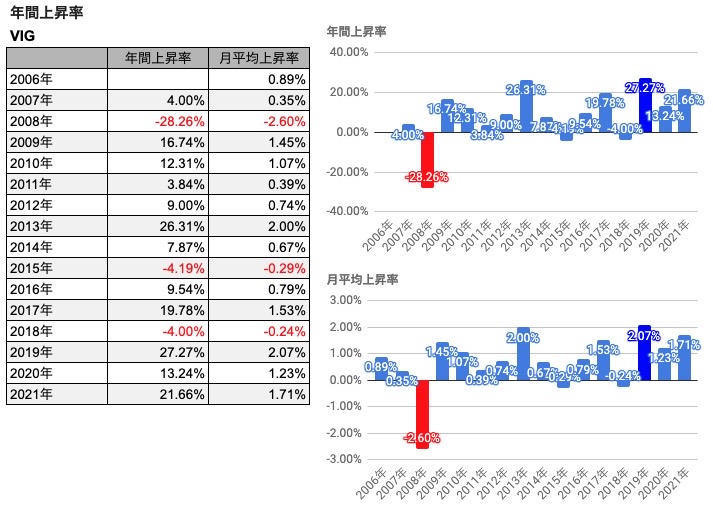

年別上昇率の推移(2021年終了時点)

前年最終日の終値と当年最終日の終値の差から算出した「年別上昇率」です。

また、年上昇率をもとにカウント月の回数からならした月平均上昇率を参考に掲載しています。

2021年は株価終値ベースでみると年間上昇率は「約+21.7%」でした。

過去3番目の上昇率を記録しています。

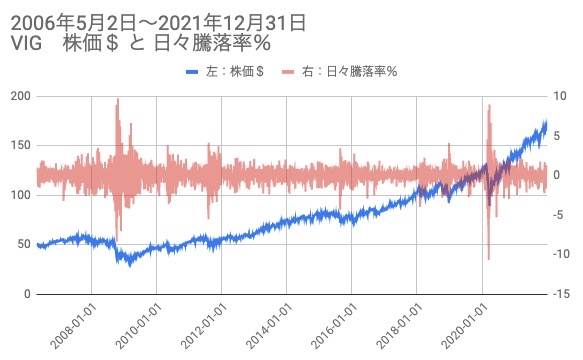

VIG設定以降の株価と日々騰落率の推移(2021年終了時点)

こちらはVIGの設定来株価推移に、日々の騰落率(前日終値と当日終値の差から算出)を追加したグラフです。

約15年を超える実績からリーマンショック、コロナショックを経ています。

これらの推移から日々変動の最大は約±10%程度で推移してきたことが確認できます。

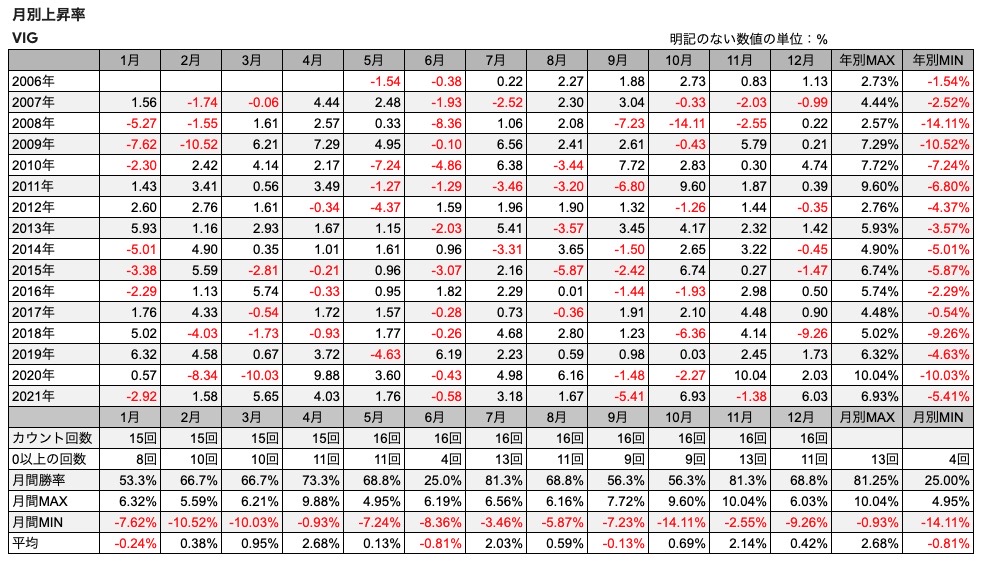

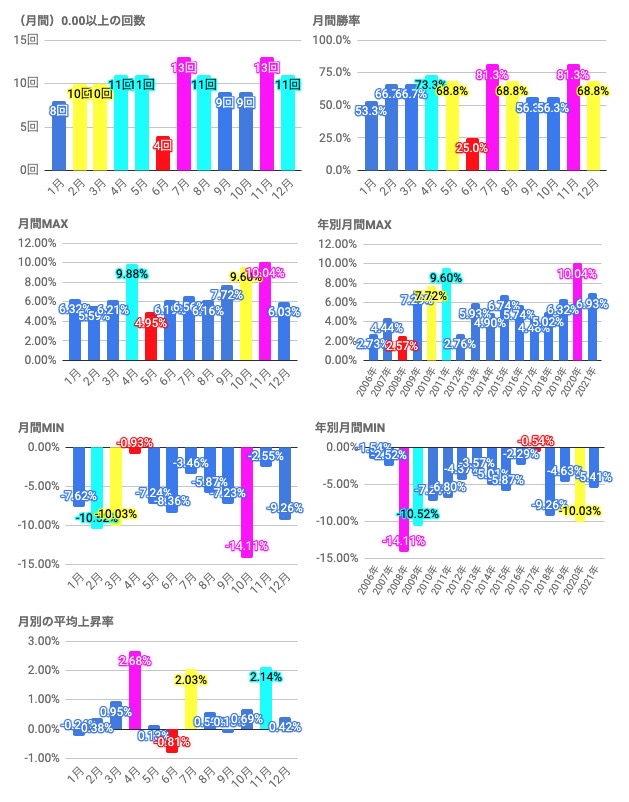

月間上昇率の推移(2021年終了時点)

前月最終日の終値と当月最終日の終値の差から算出した「月別上昇率」と、「月別の勝率」などをまとめて一覧表にしたものです。

2021年を月単位で振り返ると、月間の最大上昇率は10月の約+6.9%、下落の最大は9月の約-5.4%でした。

マイナス推移は1月、6月、9月、11月だったことも確認できます。

上記以外にもVIGの特徴として、6月が顕著に弱い傾向にもありそうです。

その他にも例えば、市場平均のVTI(別記事で紹介)と比べてみると、

- 1月VTI約-0.3%に対し、VIG約-2.9%

- 9月VTI約-4.8%に対し、VIG約-5.4%

とVTIより下落が大きめな月があることも確認できます。

米国市場は例年11月は堅調推移な傾向でしたが、2021年は下落相場でした。

VIGも11月約-1.4%程度下げる軟調相場でしたが、12月はVTI約+35%を超える約+6%の大幅上昇なども確認できます。

上記一覧表の推移を、各年の月別上昇率としてまとめたグラフは以下のとおりです。

注:各月の最大上昇率を青色で、最大下落率を赤色で表示

2021年は12月の月間上昇率約+6%が、過去最大上昇率を更新していました。

その他パッと見た特徴的なの傾向としては、4月堅調推移、7月月間上昇率高めな傾向、11月も例年相場は堅調な傾向といったところでしょうか。

棒グラフからも6月のVIGは弱いことが確認できます。

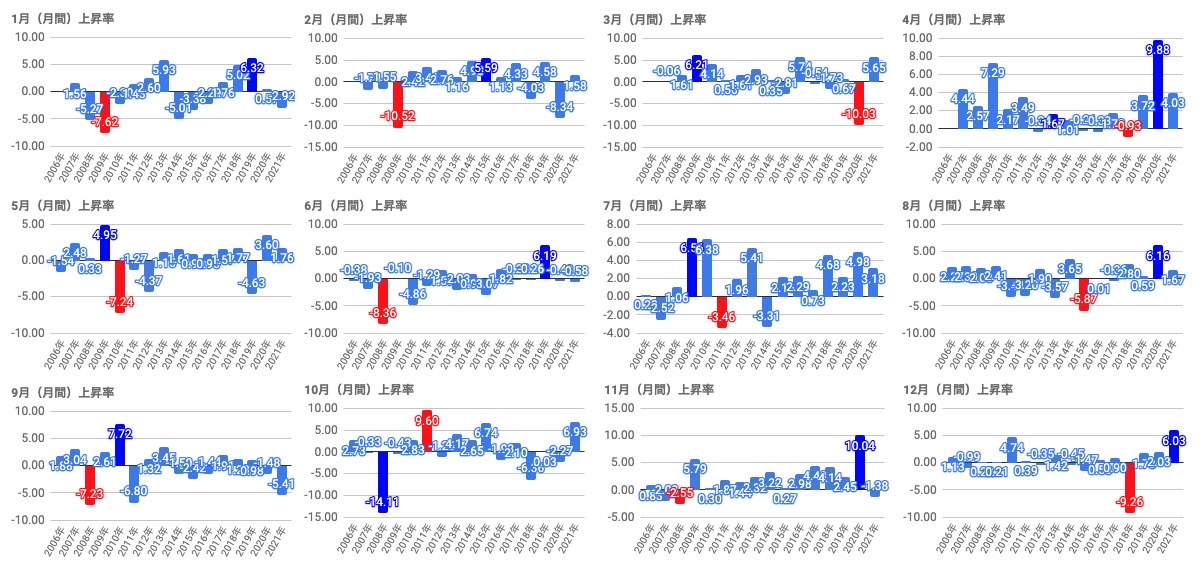

上記一覧表の推移を、「プラス終了月回数」、「プラス終了勝率」、「月&年別最大上昇率」、「月&年別最大下落率」でグラフ化したものは以下のとおりです。

注1:それぞれ1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色、ワースト1位を赤色で表示

注2:設定来集計のためカウント回数の都合上、1月〜4月は総カウント15回、5月〜12月は総カウント16回と差があります

①0.00以上の回数集計結果より

過去の実績傾向として、7月、11月は月間をプラス上昇で終了する回数が一番多い(逆に6月がワースト)。

②0.00以上の回数集計結果から算出した勝率より

7月、11月の勝率約81%に次いで、4月約73%、5/8/12月が約69%と続く。

(4月のカウント回数が1回分少ないため、同回数の5/8/12月より勝率が高く表示されている)

6月の勝率はダントツ最下位25%の過去実績。

③月間MAX(月別の最大上昇率)と月別の平均上昇率より

月単位の上昇率では2020年11月、2020年4月、2011年10月の順に1位〜3位の最大上昇率を記録(ワーストは2009年5月)。

平均上昇率からならして見ても4月、11月、7月は平均上昇率が高い傾向(平均のワーストは6月)。

④年別月間MAX(年単位別の最大上昇率)より

年単位での上昇率という観点では2020年11月が1位、2011年10月が2位、2010年9月が3位(ワーストは2008年4月)。

近年のコロナショック後の相場上昇時が一番優れた上昇率を記録している。

⑤月間MIN(月別の最大下落率)と月別の平均上昇率より

月単位の下落率では2008年10月、2009年2月、2020年3月の順に1位〜3位の最大下落率を記録(ワーストは2018年4月=ここでいうワーストは月間最大下落のなかで一番小さかった下落という意味)。

平均上昇率からならして見ると、マイナス推移は1月、6月、9月。

⑥年別月間MIN(年単位別の最大下落率)より

年単位での下落率という観点では2008年10月が1位、2009年2月が2位、2020年3月が3位(ワースト=一番下落しにくかったのは2017年3月)。

確認した中で興味深かった過去傾向は6月の勝率、上昇率が顕著に低いのがVTIなどと特徴的に異なる差に感じました(あくまで過去の傾向ですが)。

個人的な感想

経費率も抑えつつ、連続増配ETFとして米国の優良企業にまとめて投資が可能です。

下落時にも耐性が強い傾向で、比較的安心して保有し続けられそうなのも特徴的です。

時間を見方につけることで、長期にわたる株価成長、複利効果などの恩恵を享受できそうな(将来に期待して保有することで恩恵が受けられるであろう)ETFだと個人的には考えています。

いまはETFでしか購入できませんが、今後、投資信託でも購入できるようになれば、より人気を博するかもしれませんし、わたしも改めて購入を検討するかもしれません。

(そのような将来が来るのかは定かではありませんが。また、PayPay証券では少額から購入することも可能ですが、ここでの紹介は割愛します)

いずれにしても、2021年は連動する指数が変更となったこともありますし、2022年以降のパフォーマンスや増配率などにも引き続き注目していきたいETFとして、今後も定期的にウォッチしていこうと考えています。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!