こんにちは、おーです!

2022年6月分のつみたてNISA、夫婦の運用状況(18ヶ月目)の経過について、ご紹介させていただきます。

わたしたち夫婦が2021年から遅ればせながら開始したつみたてNISAは、長期(20年後などの老後生活に備えた)視点での取り組みです。

淡々と自動設定で引き落としできる積立投資の手軽さと、非課税枠の恩恵を享受しつつ、将来に備えるための資産蓄積を図ります。

つみたてNISAに関する先月の運用実績は①をご覧ください。

また、つみたてNISA制度の概要など、つみたてNISAの詳細は過去に作成した記事は②を、我が家の運用方針などについて興味がある方は③をご覧いただければと思います。

【2022年6月末時点】つみたてNISA、夫婦の運用実績(18ヶ月目)

(本家ETFの)VTIとVTなどの6月状況について

わたし達夫婦が購入している投資信託が連動のもとにしているETFたちの6月ごろの変動状況を簡単に確認しておきます。

(本家ETFの)VTIとVT 6月の月間株価騰落率実績

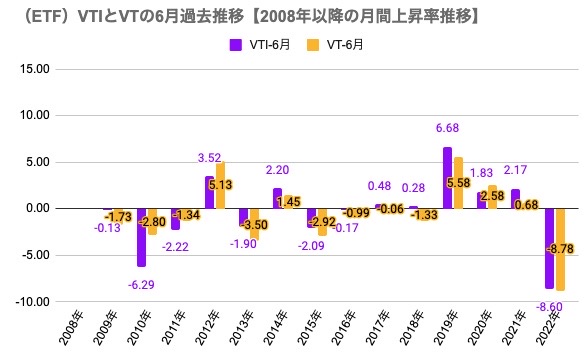

2008年に後発のVTが設定されて以降の各年別、VTIとVTの6月単月に対する月間上昇率を集計したグラフです。

(5月末終値と6月末終値の差から算出)

- 2022年6月:VTI -8.60%

- 2022年6月:VT -8.78%

VTI、VTともに大幅なマイナスとなりました。

とくにVTIは、2001年VTI設定来でみても2002年6月-7.15%、2010年6月-8.55%を超える、6月としては過去最大の下落となりました(弊ブログ集計結果より)。

例年、さほど堅調とはいいがたい6月に、拍車をかけて下落したことが見て取れます。

5月はいったん様子見といった±0付近での終了から、一転の下落、まだまだ先行きは不透明です。

こんなときこそ「積立」投資はほったらかしで気長に構えるのが一番でしょう。

(本家ETFの)VTIとVT 月間株価騰落率 集計実績

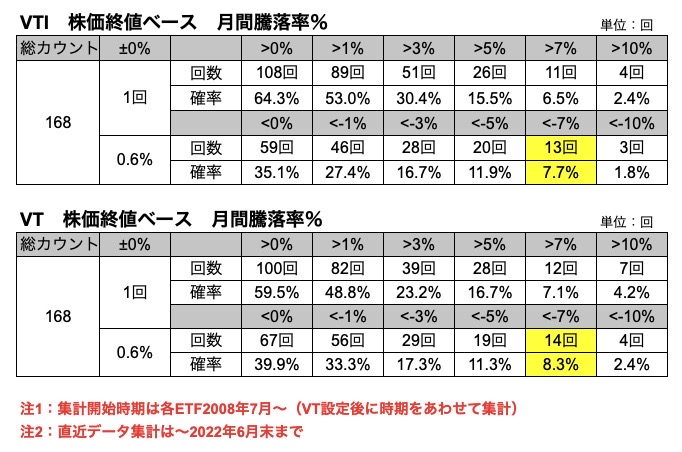

VTと時期をあわせ2008年以降について、月間でどの程度下落したのかを回数で集計してみたものです。

注:黄色の着色部は、今回の下落値はこの部分に該当するという意味合いで着色したものです(注釈:仮に>1%だった場合、>0%もカウントされますのでご注意ください)

6月はVTI-8.60%、VT-8.78%でしたので、7%を超える部分として集計しました。

この領域は2008年以降でもVTIで13回(発生確率7.7%)、VTで14回(発生確率8.3%)程度で結構、まれな頻度で発生した下落幅だったようですね。

先月紹介していましたが、過去の集計結果を確認すると、もともと6月はそれぞれ勝率が高くはありませんでした。

(先月記事からの再掲)

- VTI:総回数20回のうちプラス圏終了10回 ⇒ 勝率50%

- VT:総回数13回のうちプラス圏終了5回 ⇒ 勝率38.5%

注:VTIは2001年以降の設定来で集計

今年もマイナスでしたので、今年の結果を反映したところ以下となりました。

- VTI:総回数21回のうちプラス圏終了10回 ⇒ 勝率47.6%

- VT:総回数14回のうちプラス圏終了5回 ⇒ 勝率35.7%

(本家ETFの)VTIとVT 月間株価騰落率 推移グラフ

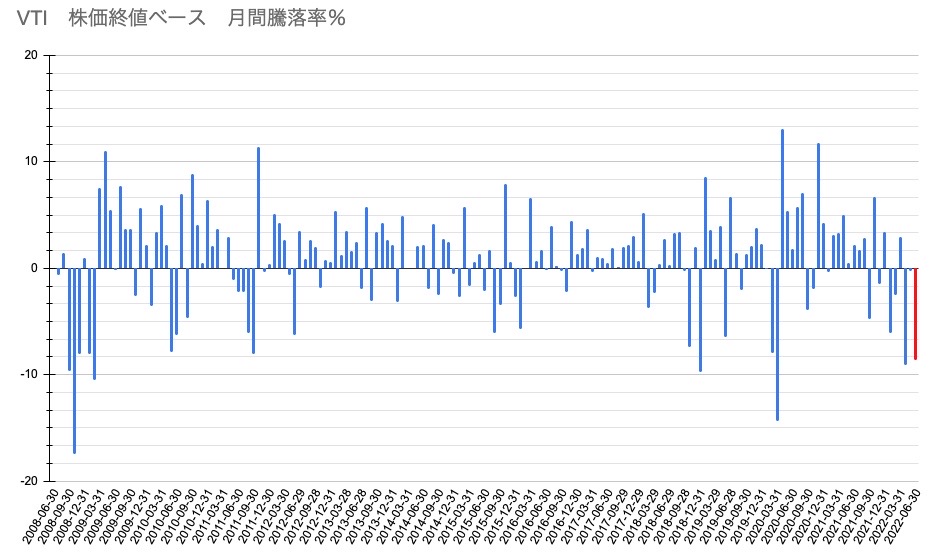

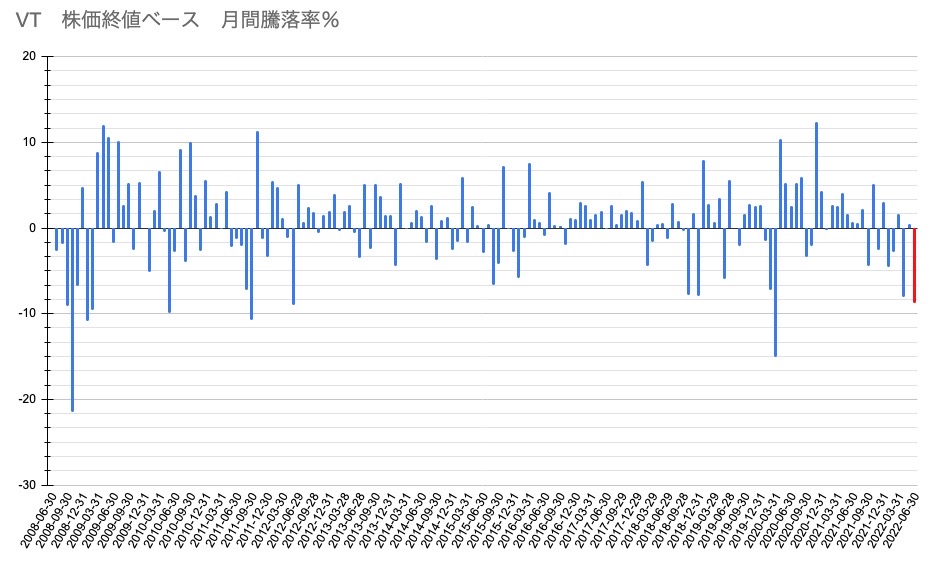

こちらはVTと時期をあわせて2008年以降について、月間騰落率推移をグラフ化したものです。

VTIの推移グラフ

VTの推移グラフ

2022年6月1日〜7月15日のVTI、VT、VXUS 推移実績チャート

こちらには当面、VXUSを含めて表示します(日足)。

6月以降、下落傾向は続き、下旬に少し上向きましたが、7月に突入後も結局はズルズルと下がり傾向が続いています。

6月はCPI(消費者物価指数)が予想より高いという結果をうけ、大きく下がる場面もありました。

まだまだ先行きが不透明な状況を懸念して、投資家の意識がマイナス方向に向いているとも捉えられます。

直近(7月15日頃)は、その他経済指標の少しだけ明るい部分を好感するなど、若干、楽観的な見方もでたのか、上昇しているようにも見えますが、さて今後はどうでしょうか。

2022年 年初来のVTI、VT、VXUS 推移実績チャート

年初来からの推移として、2022年1月3日〜7月15日の推移チャート(日足)も確認しておきます。

年初来推移でみると、以下のとおりです。

- VTI:約-20.8%

- VT:約-20.9%

- VXUS:約-21.4%

2022年 年初来のドル円 推移実績チャート

年初来からの推移として、3月頃から凄い勢いで進行している円安の状況はまだ継続しています。

直近、140円に到達しそうな勢い、まだまだ円安方向への動きは続きそうです。

(2022年1月3日〜7月15日の日足推移チャート)

日本国内の物価上昇にも多大な影響を与えているであろう為替のことなどを考えると、日本円だけを保有するという選択肢は、結構危険な状態にあるのかもしれません。

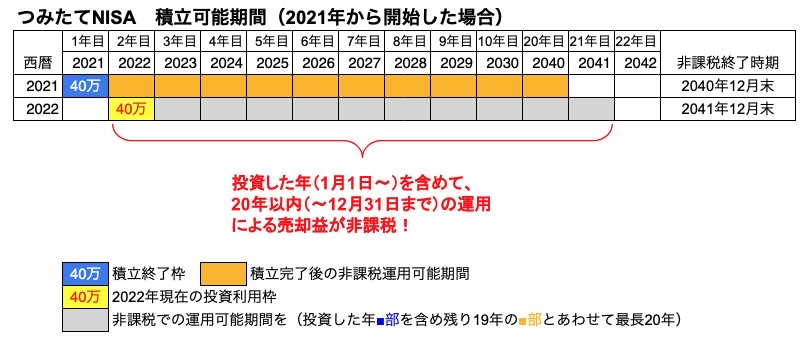

(おさらい)つみたてNISAの運用イメージ

つみたてNISAは年単位で投資可能な枠が与えられます(制度に申請した人、積立を開始した人にだけ恩恵がある、運用益が非課税で投資可能な枠がもらえる)。

注:2021年を起点として11年目〜19年目の表示を省略しています

2021年に対してすでに投資可能枠(■部分)は終了していますので、もうこの枠に積立することはできません。

あとは非課税枠で運用という観点でみれば19年間(2040年12月まで)、寝かせて増えることを願うのみです。

本記事でのつみたてNISA制度詳細のご紹介は割愛しますが、気になる方は過去記事「【税制優遇!】つみたてNISAを有効に活用しましょう!!」をご覧ください。

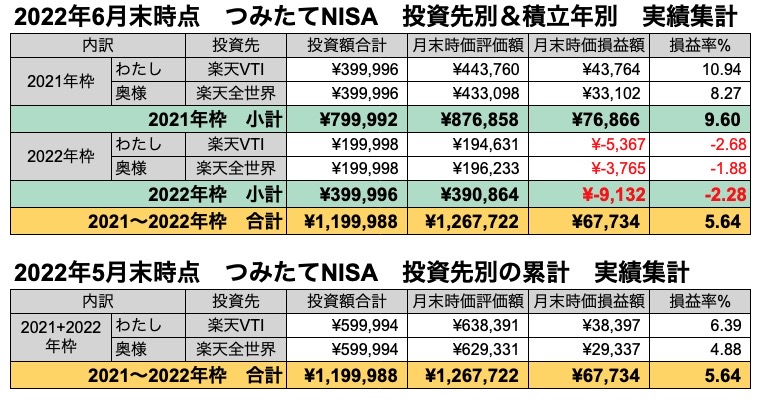

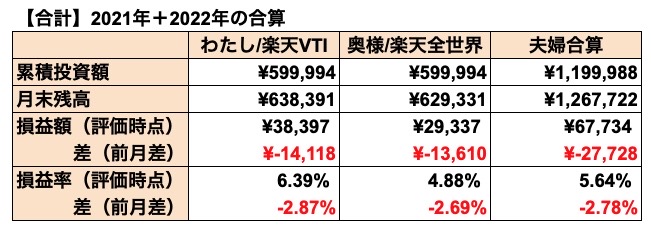

運用18ヶ月目経過時点(2021年枠+2022年枠)運用実績集計表

2022年6月頃の推移実績などを確認しましたので、6月末時点の運用実績紹介に入ります。

我が家は積立2年目となりますので、2021年枠(積立終了部分)と、2022年枠(積立中)の運用状況をまとめた表はこちらです。

(集計は運用18ヶ月目終了後、7月2日に実施)

2021年枠は円安の影響もあり、まだプラス圏で推移しています。

2022年枠は年初からの下落相場中の積立開始ということもあり、損益はマイナス圏です。

ただ、トータルでみれば約5.6%程度のプラス推移は継続しています。

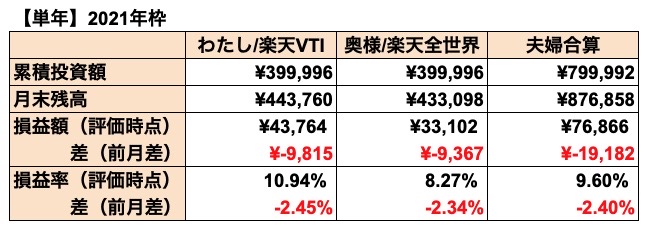

積立終了 2021年枠 運用実績 その後(開始から18ヶ月目)

全体に対する総額のご紹介だけでもいいのですが、以下のような観点から弊ブログでは年別の運用状況も参考に継続観察していこうと思います。

- 初心者の方がつみたてNISAの運用をよりイメージできるのではないか(年単位での投資というイメージがつかみやすいかもしれない)

- 各年別の運用状況という観点でも年単位の推移に興味がある

- 20年後など取り崩しを年単位で行う可能性が高いかもしれない

- 複利がどのように働いていくかよりイメージが広がらないか(伝わらないか)

運用状況 資産一覧表(2021年枠)

もう積立は不可となった2021年枠、寝かせて増やす投資の実践枠です。

本家VTIとVTの下落、円安側への為替影響(海外資産に対してはプラス方向)などなんやかんや踏まえつつ、先月比ではマイナスでした。

それでも楽天VTIでまだ損益率が約+10.9%、全体でも約+9.6%もあるのは正直驚きです。

為替の影響がバカにできないのがよくわかります。

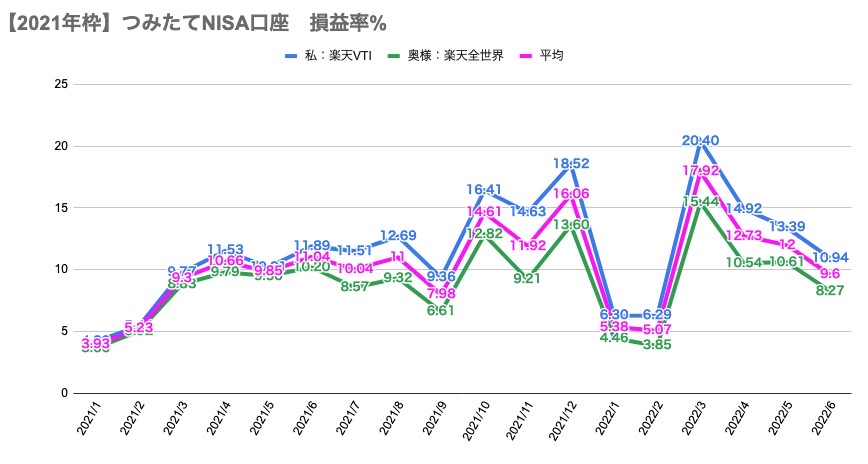

夫婦合算:楽天VTI+楽天全世界 資産推移グラフ、損益率(2021年枠)

2021年枠は、投資開始以降、損益率がマイナス圏に突入したことはありません。

夫婦平均、約+9.6%です、引き続き暖かく見守っていきましょう。

月別の夫婦損益率と平均(2021年枠)

全世界にしても半分以上、米国が占有していますので、動き自体は似てしまいます。

おおむね楽天VTIのほうが高めに推移していますが、その分下がるときの角度もきついのがわかります。

積立中 2022年枠 運用実績 その後(開始から6ヶ月目)

現在、投資が可能な2022年枠に対する積立は6ヶ月となり、順調に積立を継続しています。

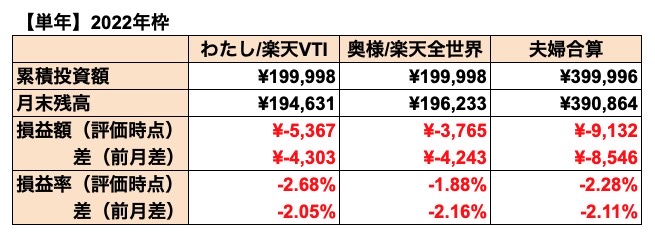

運用状況 資産一覧表(2022年枠)

2022年も6月が終了し、折返しとなりました。

夫婦2人で取り組んでいるので言い換えれば、つみたてNISA1人分の枠を積立完了したことになります。

今年も順調に淡々と、夫婦で積立が継続できていることがなにより嬉しいことです。

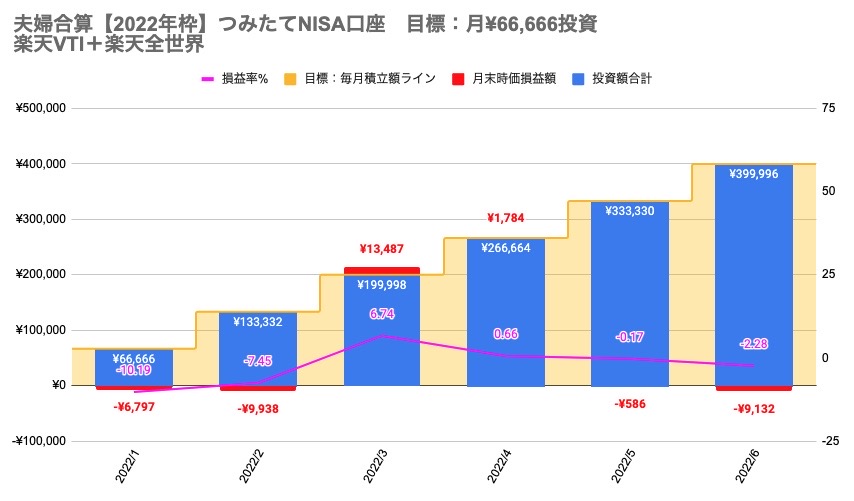

夫婦合算:楽天VTI+楽天全世界 資産推移グラフ、損益率(2022年枠)

明らかに2021年枠の運用状況とは異なり、損益率低い状況が続いています。

損益額がプラスになる(縦棒の赤色部分が上に表れる)こともほぼなく、概ね順調?にマイナス推移です。

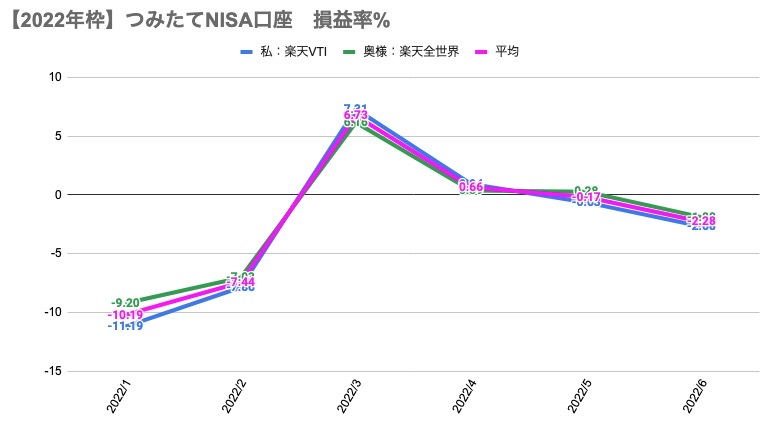

月別の夫婦損益率と平均(2022年枠)

年初から見ると円安の影響で大きく損益率は改善しましたが、それでも0%付近で推移している状況です。

年初から見ると円安の影響で大きく損益率は改善しましたが、それでも0%付近で推移している状況です。

円安の影響がなかったら、さらに大幅な(この枠以上の)下落でしょう。

今年から積立をはじめた方はとくに、初っ端から本当に忍耐が試される苦しい相場かもしれませんね。

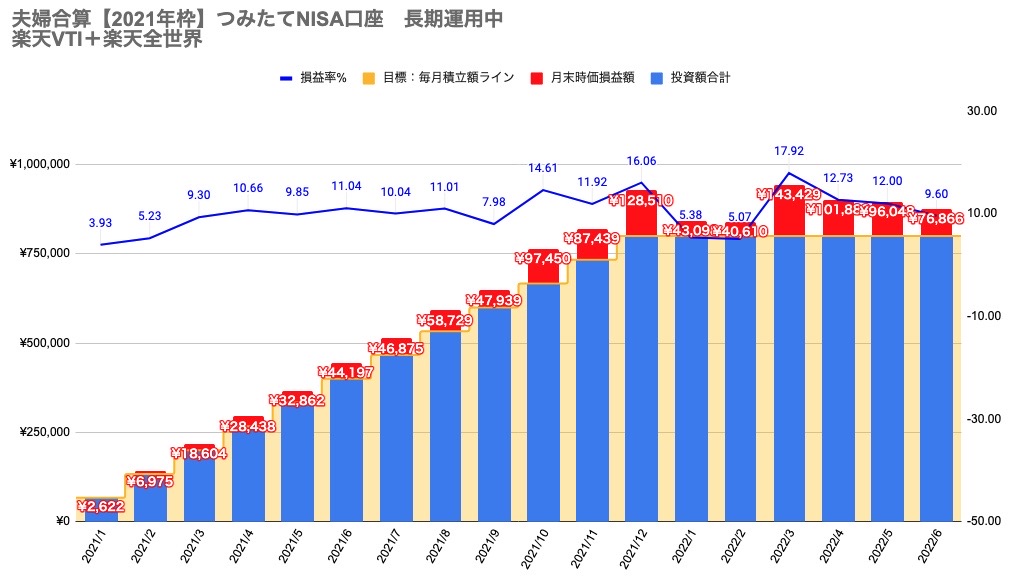

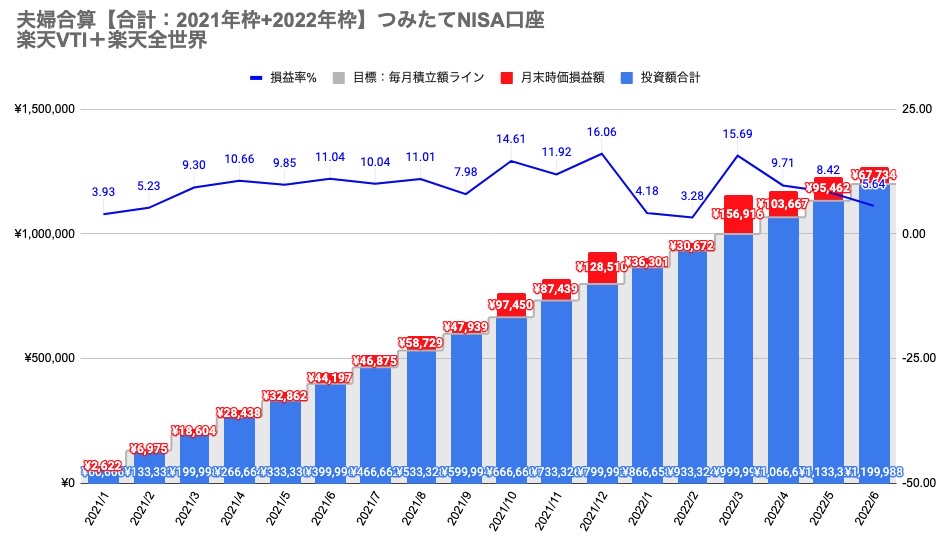

全体 2021年枠+2022年枠 運用実績 その後(積立開始初期から18ヶ月目合算)

我が家の2年分トータル推移(つみたてNISA資産総額)です。

運用状況 資産一覧表(2021年枠+2022年枠)

夫婦で合計約120万を積立完了しています。

資産全体の損益率は約+5.6%、損益額は約+6.7万円とまだまだ資産形成初期の小幅な推移ですが、今後の長期運用でどのように育っていくのか楽しみなところです。

夫婦合算:楽天VTI+楽天全世界 資産推移グラフ、損益率(2021年枠+2022年枠)

2021年以降、着実に積立投資を継続することができており、モチベーション維持に貢献してくれる推移グラフです。

少しずつ、自分たちの将来に備える資産が育っていく過程というのは、見ていて励みになる部分もあります。

これからもしっかり継続していけるよう取り組みを進めます。

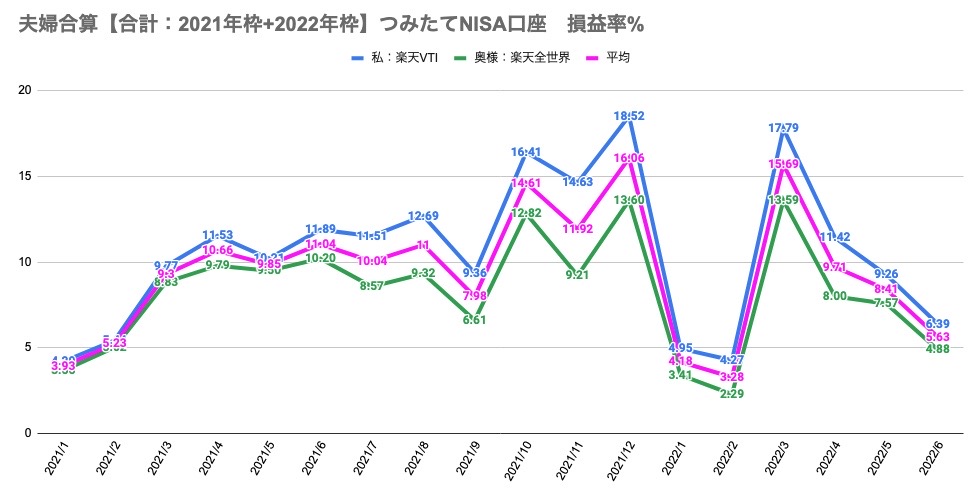

月別の夫婦損益率と平均(2021年枠+2022年枠)

2022年初期(為替が円安に大きく変動する前)は、株式市場の下落をモロに受け、大きく下落していることが見て取れます。

相場変動の激しさがよく分かる推移ではないかと思います。

積立投資を少しずつ着実に続けることで、このような変動に少額から少しずつ慣れていくことができるのも、ある意味では非常に大きなメリットではないかと思います。

体も心も積立投資に慣らしていきましょう

将来、資産が着実に増えた場合(投入した資産額が大きくなると)、少しの変動でも大きな資産額が上下することになります。

まずは体と心の両面を慣らす意味でも積立投資は「習慣と精神的なタフさを少しずつ積み立て」することができる投資法とも捉えられそうですね。

相場の変動に一喜一憂するのはデイトレーダーなどにおまかせし、長期投資を目指すわたし達の時間軸とは異なる環境で対応されている方の話には目もくれず、耳も傾けず、淡々と投資を継続していければと思います。

(それがなかなか難しいことでもありますが、心持ちだけはこのように考えておきたいものです)

このような相場が落ち着かないときなどは頭を相場から離して本を読んだりするなど、知識を吸収するのも一案だと思います。

(慣れないうちはYou TubeやSNSなどはあまり見ないほうがいいです、煽られて心が揺さぶれるくらいなら一旦離れるのも一案です)

わたしが最近オススメしているのは「サイコロジー・オブ・マネー」というお金を扱う上で理解しておいたほうがよさそうなお金の心理学に着目した本です。

感想などは別記事「【感想】サイコロジー・オブ・マネー 一生お金に困らない「富」のマインドセット」をご覧ください。

このような(一生誰にも奪えない)知識を備えつつ、相場に長く居続けることで、自分たちの将来に着々と備えていければと思います。

それではまたっ!!