こんにちは、おーです!

ETFの第5弾は、過去2021年2月にVYMのご紹介記事を作成していました。

初期の記事は「【VYM】バンガード・米国高配当株式ETFのご紹介!」をご覧ください。

ファンド概要や変更のなさそうな部分などの細かな点は割愛しますが、2021年実績を踏まえ、一部データを簡単に更新しておきます。

VYMは過去に類似ETFとの比較記事なども作成しています。

前回(直近比較時のデータ)と比較する形で変遷がわかるように、併記する形式で更新しておきます。

関連記事のご紹介【2022年2月5日時点】

| 記事の概要/投稿時期 | 件名(クリックで記事へジャンプ) |

|---|---|

| 比較/2021年4月 | 【比較】VYM/SCHD(2021年4月) |

| 比較/2021年4月 | 【比較】高配当ETF VYM/HDV/SPYD(2021年4月) |

【2022年3月3日追記】分配金年合計と増配率推移グラフに、比較単位スパンでの差額推移を追記してみました

【更新】VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)2021年実績など

VYMとは

バンガードが2006年に設定、約15年が経過する歴史のあるETFです。

米国株式市場(大型株)の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を重点的に組入れて構成、運用されています。

日本でも人気のあるETFです。

チャート

ご紹介記事作成(2021年2月上旬頃の時点)株価は約$94程度で推移していました。

その後、2021年は順調に値上がりを続けていました。

2022年に突入後の相場ギクシャクによる若干の調整はあります。

本記事作成時点(2022年2月5日)は、直近高値約$115からは下げつつあります(約$112程度)が、市場平均よりは下落幅が小さく、現状、底堅い印象です。

トータル・リターン

トータル・リターン 年平均(単位%)

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 市場価格 | 26.09 | 16.59 | 11.66 | 12.98 | 8.80 |

| 基準価額(NAV) | 26.14 | 16.58 | 11.67 | 12.99 | 8.80 |

| ベンチマーク | 26.19 | 16.62 | 11.71 | 13.05 | 8.89 |

設定以降の分配金を含めた約15年ならして年平均8.8%の成長です(データは2021/12/31現在)。

(運用年数に違いはありますが、市場平均のVTI(約21年運用)は設定来約9.0%程度)

直近1年は、VYM 26.09%>VTI 25.64%でしたので、2021年はVYMが好調だったことが確認できます。

累積リターン (単位%)

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 市場価格 | 26.09 | 58.48 | 73.59 | 238.83 | 258.72 |

| 基準価額(NAV) | 26.14 | 58.46 | 73.63 | 239.11 | 258.75 |

| ベンチマーク | 26.19 | 58.59 | 73.96 | 240.93 | 262.85 |

設定以降の分配金を含めた約15年通しての累積リターンは約259%の成長です(データは2021/12/31現在)。

(運用年数に違いはありますが、市場平均のVTI(約21年運用)は設定来約495%程度。目的が違うETFですので単純な比較などできませんので、VTIのデータはあくまで参考です)

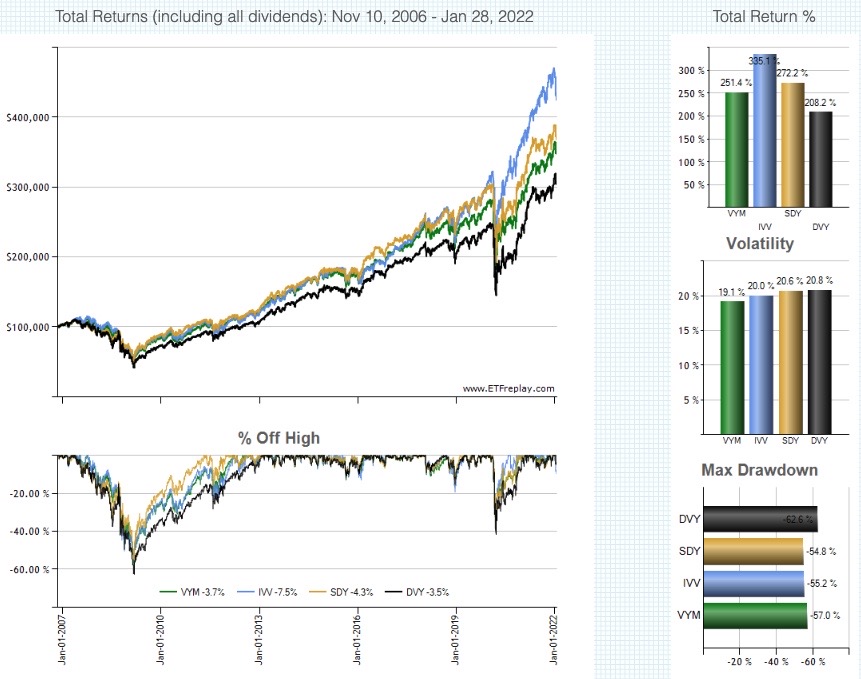

(参考)S&P500ETF(IVV)+連続増配(SDY)+類似好配当ETF(DVY)との参考比較①-1 VYM設定来

VYMは運用期間が長いので、類似高配当などでなかなか長期比較できるETFが身近にないと考え、初期ご紹介記事を作成した時点では、ブラックロックのS&P500に連動ETF(IVV)+連続増配(SDY)+類似好配当(DVY)と参考に長期比較をしていました。

(ETFreplayから引用)

追跡調査ということで、こちらも同ETFたちと比較します(VYM設定日起点2006年11月10日〜2022年1月28日)。

| トータルリターン | IVV(335.1%) > SDY(272.2%) > VYM(251.4%) > DVY(208.2%) |

|---|---|

| ボラティリティ | DVY(20.8%) > SDY(20.6%) > IVV(20.0%) > VYM(19.1%) |

| ドローダウン | DVY(-62.6%) > VYM(-57.0%) > IVV(-55.2%) > SDY(-54.8%) |

昨年紹介時点でトータルリターン推移が、VYM+191.2%、IVV+276.5%、SDY+216.4%、DVY+145.6%でした。

今回の値との差はVYM+60.2%、IVV+58.6%、SDY+55.8%、DVY+62.6%と、DVYには若干下回りますが、IVVとSDYを上回る推移を2021年以降、示していることも確認できます。

バリュー株へのシフトなどの影響もあり、高配当ETFのパフォーマンスが高まっているのではないかと考えています。

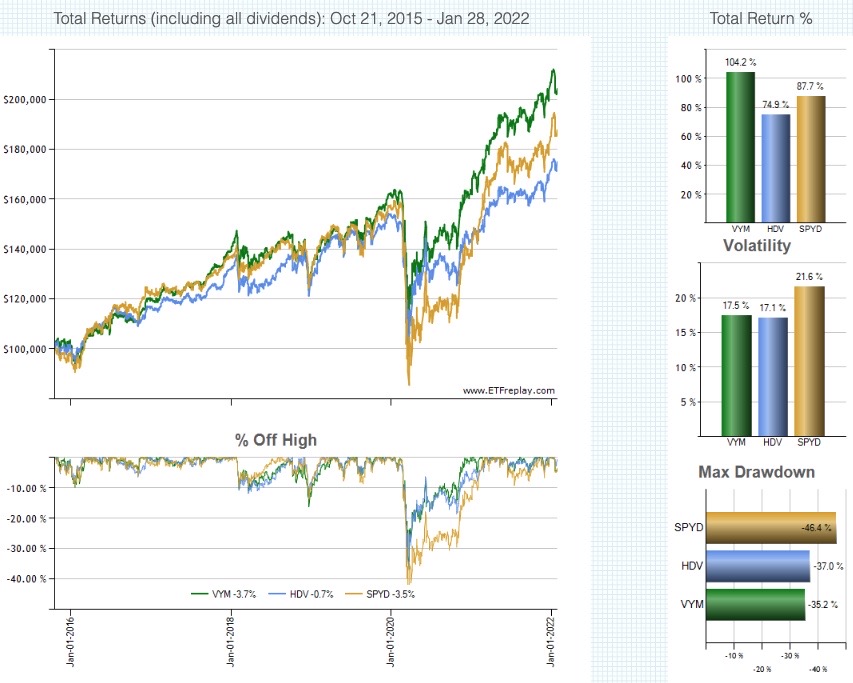

(参考)類似高配当ETF(SPYD、HDV)との参考比較①-2 SPYD設定来

続いて国内大手証券会社で購入可能、かつ比較されやすい高配当ETFからHDV、SPYDも含めたご紹介の追跡調査です(SPYD設定日起点2015年10月21日〜2022年1月28日)。

(ETFreplayから引用)

| トータルリターン | VYM(104.2%) > SPYD(87.7%) > HDV(74.9%) |

|---|---|

| ボラティリティ | SPYD(21.6%) > VYM(17.5%) > HDV(17.1%) |

| ドローダウン | SPYD(-46.4%) > HDV(-37.0%) > VYM(-35.2%) |

昨年紹介時点でトータルリターン推移が、VYM+69.2%、HDV+46.6%、SPYD+48.7%でした。

今回の値との差はVYM+35.0%、HDV+28.3%、SPYD+39.0%と、SPYDが直近目覚ましいですが、HDVには上回っています。

全体的にトータルリターン以外のパフォーマンス(ボラティリティ、ドローダウンなど)を見ても、VYMの安定感が際立つといった印象を個人的には感じています。

このあたりは何を魅力的に感じるのか(株価成長を含めた全体的な安定感なのか、配当利回り重視なのかなど)によって感じ方が異なる部分でしょう。

わたしは長くお付き合いするならVYMといった印象を近年の相場を見る感じではひしひしと感じます。

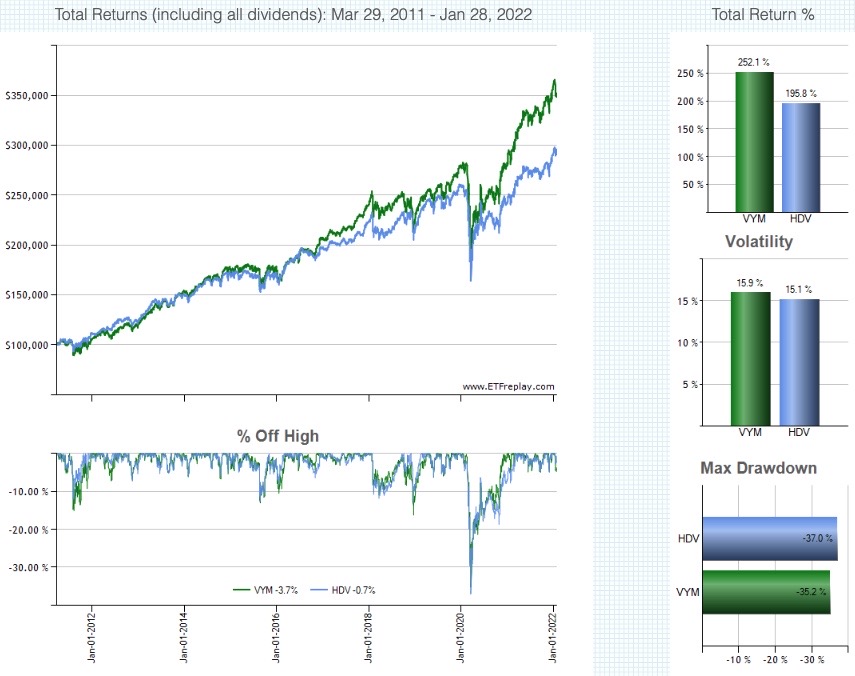

(参考)類似高配当ETF(HDV)との参考比較①-3 HDV設定来

HDV設定来での比較も参考にご紹介していましたので、その後の追跡調査です(HDV設定日起点2011年3月29日〜2022年1月28日)。

(ETFreplayから引用)

| トータルリターン | VYM(252.1%) > HDV(195.8%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VYM(15.9%) > HDV(15.1%) |

| ドローダウン | HDV(-37.0%) > VYM(-35.2%) |

この期間については、昨年紹介時点でトータルリターン推移が、VYM+191.8%、HDV+147.9%でした。

今回の値との差はVYM+60.3%、HDV+47.9%です。

HDVに大きく水をあけて上回っています。

今後、インフレ局面の長期化などでHDVが巻き返すのか?など興味もあります。

(個人的には)相場にあまり左右されない安定感などを好むならVYMといった感想に変更はありません。

(参考)連続増配(SDY)+類似好配当ETF(DVY)との参考比較②-1 VYM設定来

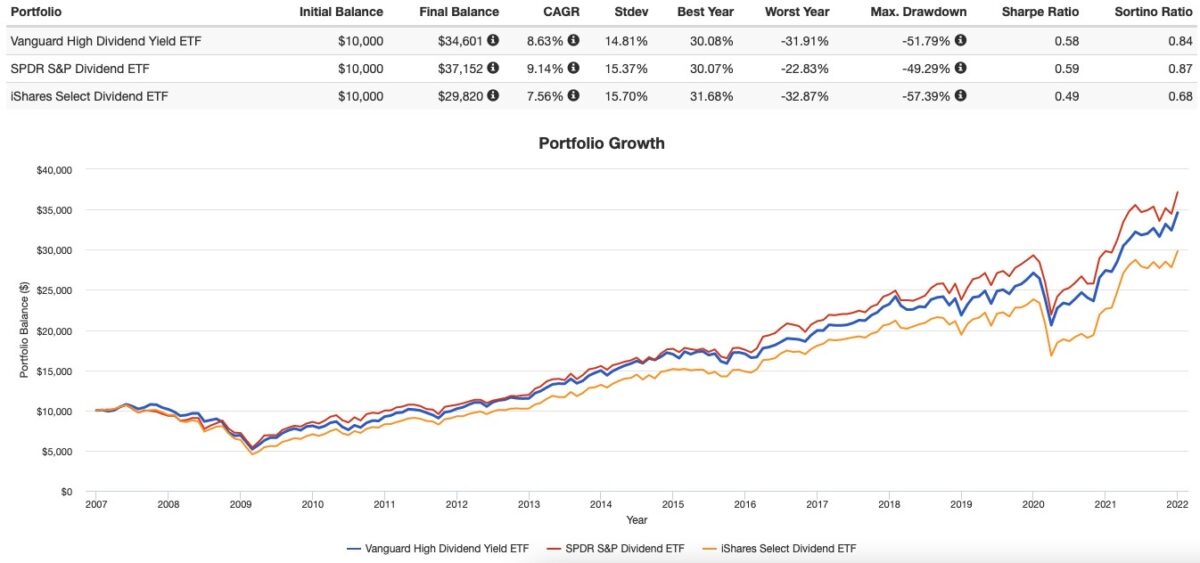

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士を別のサイトで改めて比較してみた推移グラフです。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VYM、SDY、DVY 2007年〜2021年の比較

IVVとの差は歴然なので上記比較からは除外しています。

VYM設定後の2007年以降の期間、年平均VYM約8.6%、SDY約9.1%、DVY約7.6%でした。

常時高配当利回りを有するETFのVYMは、連続増配というフォーカスの異なるETF(SDY)には若干劣りますが、悪くない成長率ではないかと思います。

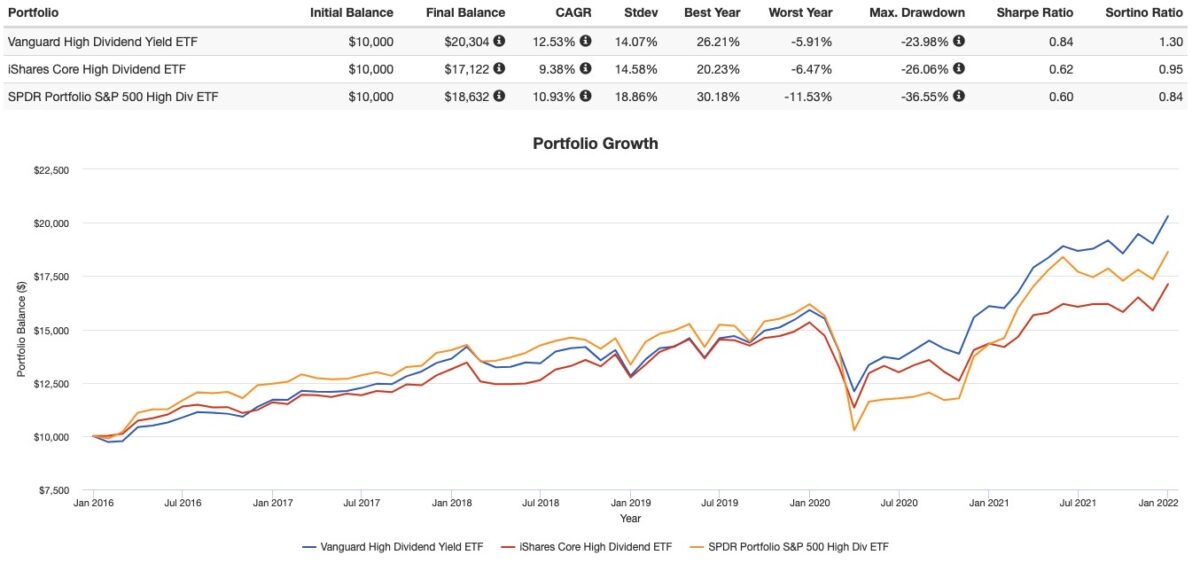

(参考)類似高配当ETF(SPYD、HDV)との参考比較②-2 SPYD設定来

こちらはSPYD、HDVとの比較です。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VYM、HDV、SPYD 2016年〜2021年の比較

SPYD設定後の2016年以降の期間、年平均VYM約12.5%、HDV約9.4%、SPYD約10.9%でした。

何にフォーカスして保有するのか、好みの分かれるところです。

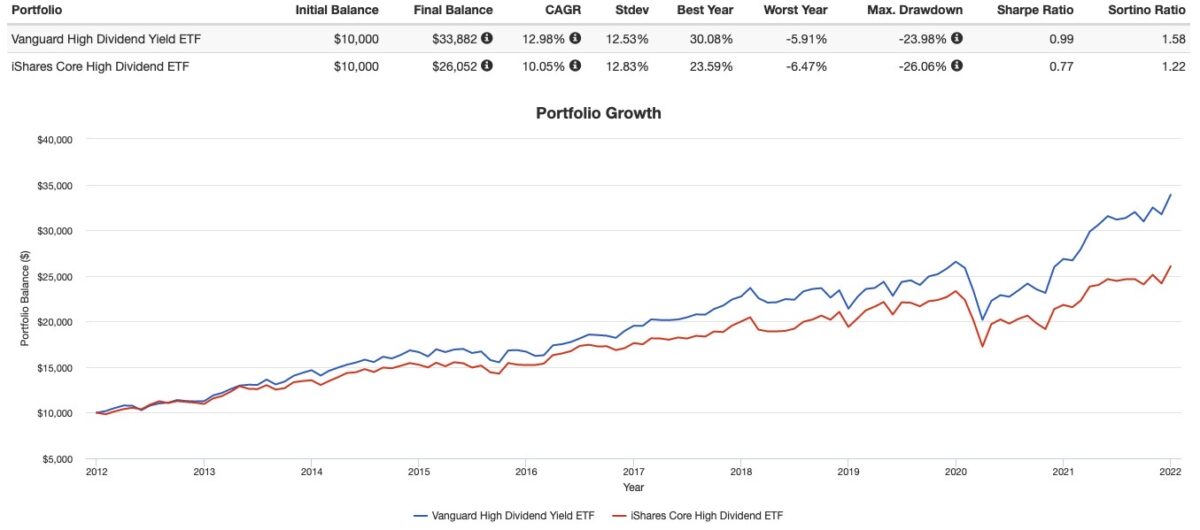

(参考)類似高配当ETF(HDV)との参考比較②-3 HDV設定来

こちらはHDVとの比較です。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VYM、HDV 2012年〜2021年の比較

HDV設定後の2012年以降の期間、年平均VYM約13.0%、HDV約10.1%でした。

(個人的に)HDVはう〜ん、という印象が拭えないETF、わたしのように握力弱い人にはあまりおすすめできないクセの強いETFといった印象を持っています。

ですが、今後、大きく巻き返しがあるかもしれません。

その点、VYMは長期保有にもってこいの安定感が際立つ印象です。

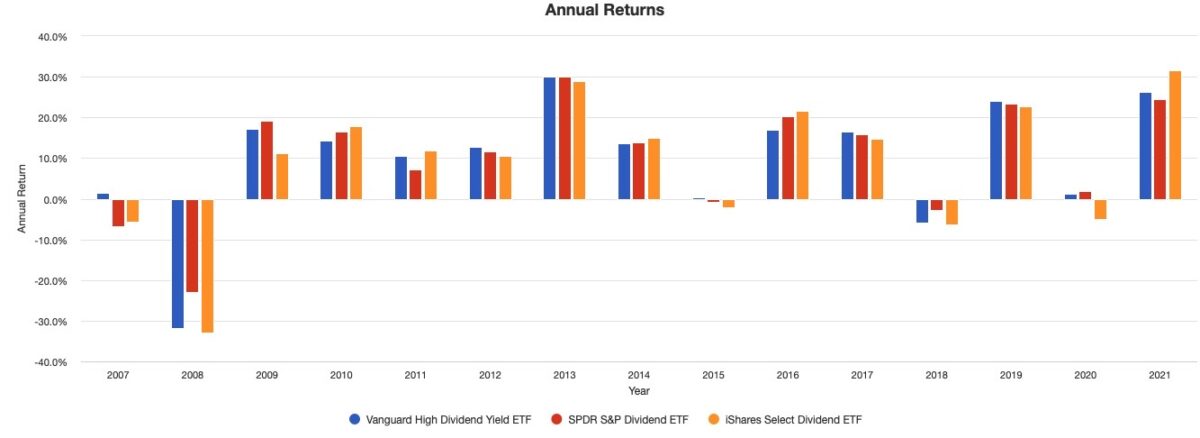

(参考)S&P500ETF(IVV)+連続増配(SDY)+類似好配当ETF(DVY)との参考比較③-1 VYM設定来 年間リターン

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VYM、SDY、DVY 2007年〜2021年の比較

IVVとの差は歴然なので上記比較からは除外しています。

年間リターンで見ると、それなりに拮抗しています。

直近1年は高配当ETF系(VYM、DVY)がパフォーマンス高いですが、この中で見るなら安定感はSDYといった印象もあります。

DVYもセクター構成などにクセのあるETFですので、ならしてみると高配当ETFとしてはVYMがやはり安定している印象です。

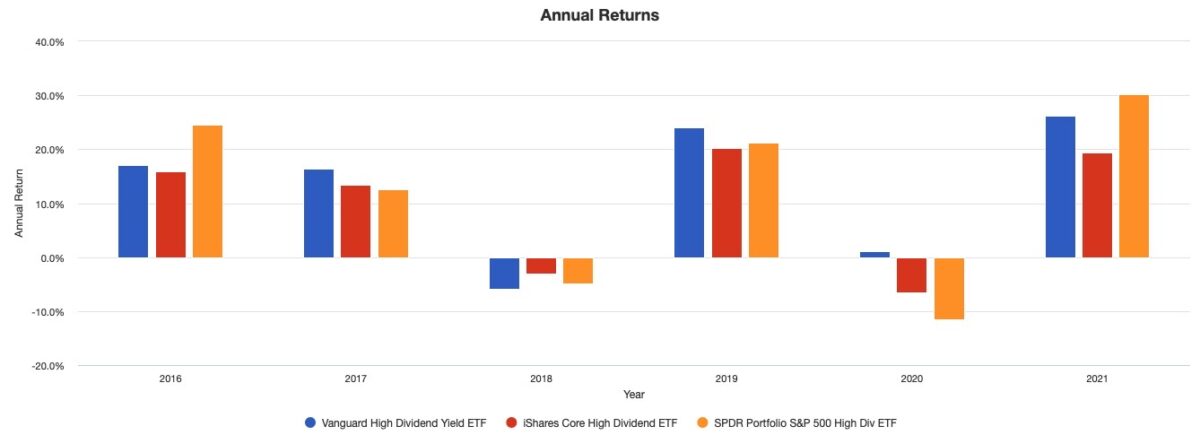

(参考)類似高配当ETF(SPYD、HDV)との参考比較③-2 SPYD設定来 年間リターン

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VYM、HDV、SPYD 2016年〜2021年の比較

2020年コロナショック時の年間リターンでVYMのみプラス推移です。

利回りの低さを敬遠するのか、何を魅力的に感じるかは人それぞれですが、これらよく比較されるETFの長期パフォーマンスをこれからも注目していきたいところです。

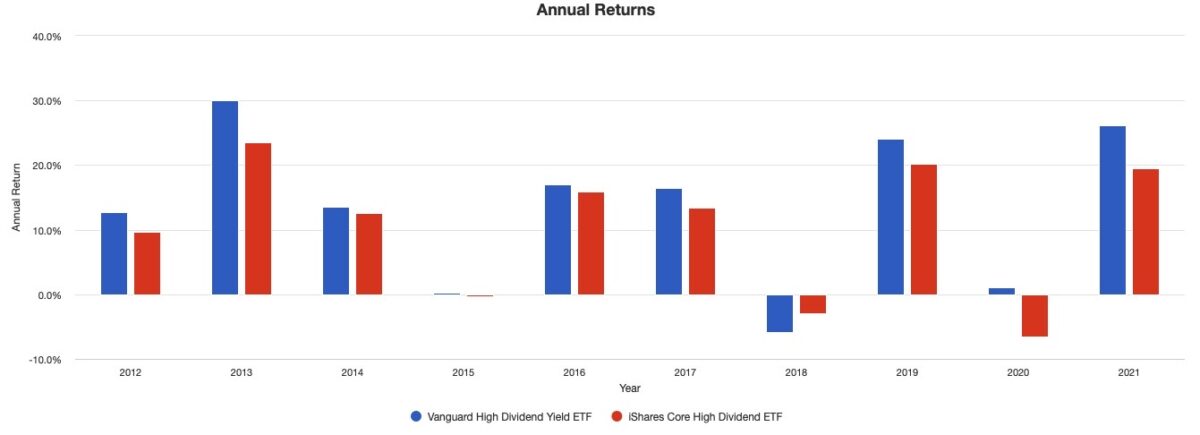

(参考)類似高配当ETF(HDV)との参考比較③-3 HDV設定来 年間リターン

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

着色:VYM、HDV 2012年〜2021年の比較

HDVがVYMに勝っている点としてこの推移からパッと目を引くとすれば、2019年の下落がVYMより小さかったことでしょうか。

HDVがVYMに勝っている点としてこの推移からパッと目を引くとすれば、2019年の下落がVYMより小さかったことでしょうか。

年間リターンで見るとVYMのパフォーマンスに目を奪われる結果しかないというのが個人的な感想です。

選択肢が多い分、高配当ETF選びは悩ましいのも事実ですが、迷ったらVYMというのが個人的な感想です。

保有銘柄、セクター構成

基本的には過去ご紹介記事との比較形式で掲載しています。

VYMは直近、わたしが今でも一番注目しているSCHDとの比較を通じてご紹介した2021年4月が最新でした。

今回はその時期と比較させていただきました。

左(2022年2月時点)、右(2021年4月時点)を併記する形式としています。

注1:2022年2月時点データは2021年12月31日時点のバンガードHP情報より

注2:2021年4月時点データは2021年2月28日時点のバンガードHP情報より

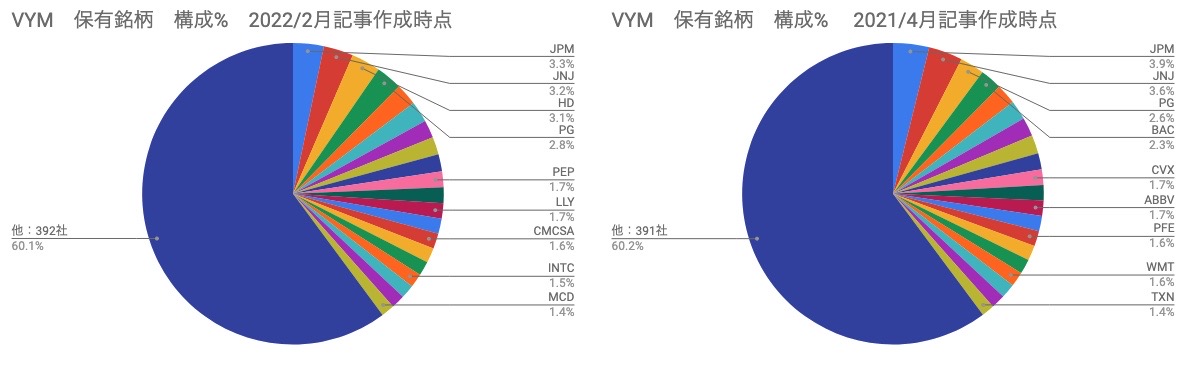

VYMの保有銘柄 上位20銘柄

上位20銘柄が占める割合は以下のとおりです。

2022年2月時点:約39.9%(上位10位≒24.3%、11位~20位≒15.6%)

2021年4月時点:約39.9%(上位10位≒24.1%、11位~20位≒15.8%)

上位20銘柄の保有割合は約39.9%とほぼ同じでした。

(銘柄での保有割合変動はあり)

上位20銘柄の構成変更は黄色着色部のみです。

全体の保有銘柄数も1銘柄増えたのみですので、順位入れ替えでランクアップorダウンによる変動と考えられます。

米国株投資をしている方なら馴染みの銘柄ばかりといった印象です。

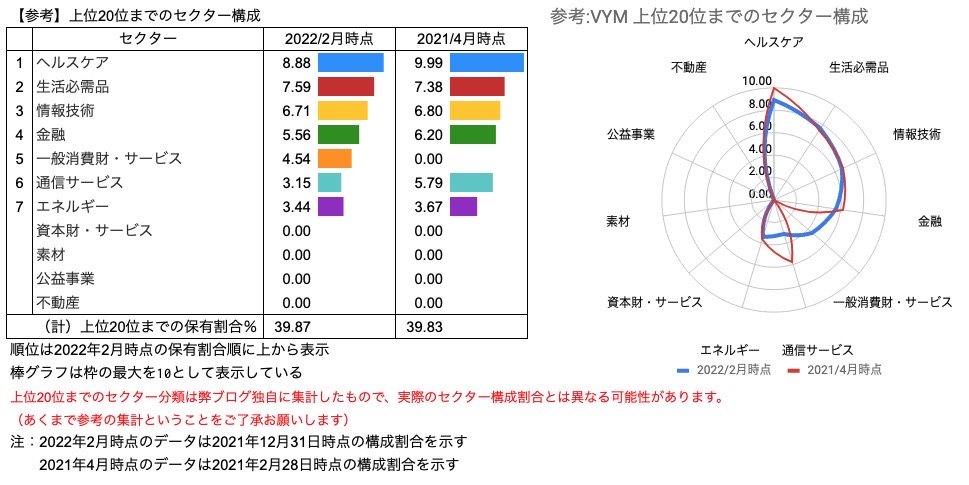

【参考】VYMの保有銘柄 上位20銘柄が占めるセクター割合

こちらは弊ブログ独自集計で、上位20銘柄がどのようなセクターに属するか、参考に集計してみたものです。

注:のちほどご紹介するセクター分類や保有割合とは異なる可能性がありますので、あくまで弊ブログ独自の参考集計である点にご理解ください。

上位20銘柄に限ってみれば保有割合の増減と3銘柄の入れ替えでそれなりに大きく変動しているように見受けられます。

一般消費財セクター銘柄が大きく増え、ヘルスケア、金融、通信などのセクター銘柄が減っています。

VYMの銘柄保有割合(円グラフ:%)

おおよそ半分程度は上位20銘柄で構成されている状況は変わりません。

【再掲】上位20銘柄が占める割合

2022年2月時点:約39.9%(上位10位≒24.3%、11位~20位≒15.6%)

2021年4月時点:約39.9%(上位10位≒24.1%、11位~20位≒15.8%)

約400銘柄へ幅広く分散されていますので、個人的には高配当ETFを複数保有する必要はなく、VYMさえ持っていればいいのかなといった(あくまで個人的な)印象です。

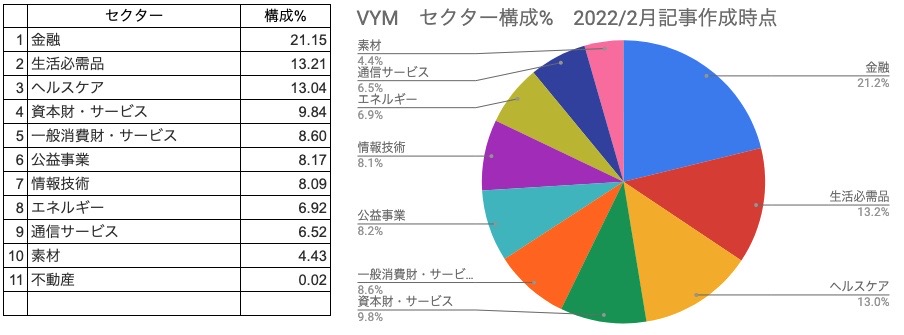

VYMのセクター構成割合(円グラフ:%)

こちらは2022年2月時点(=2021年12月31日時点からの引用)セクター割合のみを表示しています。

(こちらはバンガードHPから引用したセクター分類による集計結果を示します)

全体の構成銘柄に対してみると、以下のような割合となっています。

1位は金融で約21.2%、2位は生活必需品約13.2%と、上位2セクターで約34.4%です。

3位のヘルスケアまで含めると、47.4%となります。

全体的に満遍なく網羅しているように見受けられますし、今後金利上昇などの恩恵を受けられる金融セクターも1位、ディフェンシブセクターも上位に位置していますし、今後も安定したパフォーマンスを示してくれそうに予想をしています。

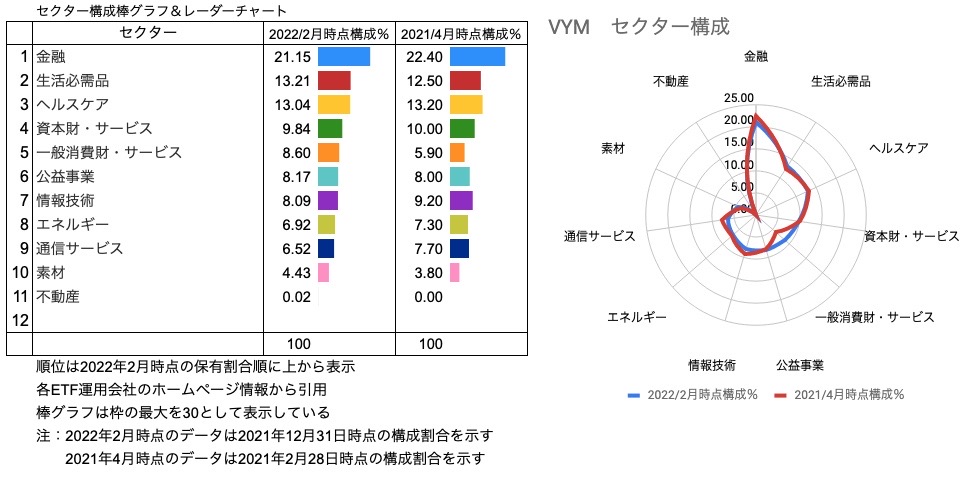

VYMのセクター構成割合(棒グラフ、レーダーチャート:%)

過去との比較形式で、保有銘柄の全体に対するセクター構成割合を表示したものです。

こちらはバンガードHPから引用したセクター分類による集計結果(比較結果)を示します。

弊ブログ独自に上位20銘柄を参考比較してみた結果は、それなりの相違がありましたが、全体的に見ればさほど構成に変更がないことがわかります。

1位の金融や下位の通信は1%程度減少、生活必需品が若干上昇、一般消費財は約2.6%増加と少し大きめに変動していることが確認できます。

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

ETF設定以降の定例分配金を一覧表などにまとめていますが、定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外して集計している点にご注意ください。

(弊ブログ独自の集計である点を予めご了承お願いします)

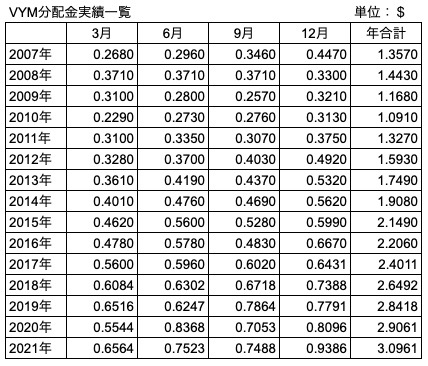

VYM運用開始以降の分配金推移(一覧表)

VYMは3/6/9/12月に分配金を受け取ることができます。

2021年の実績を反映した過去の分配金一覧表は以下のとおりです。

2020年のコロナショック時にも減配することなく、また2021年も見事に増配して着地しています。

直近の減配は2010年(約-6.6%)で、それ以降は着実に毎年の分配金を増やし続けています。

(連続増配の定義などはありませんが)増配に期待がもてる高配当ETFとしての安定感も際立つ印象です。

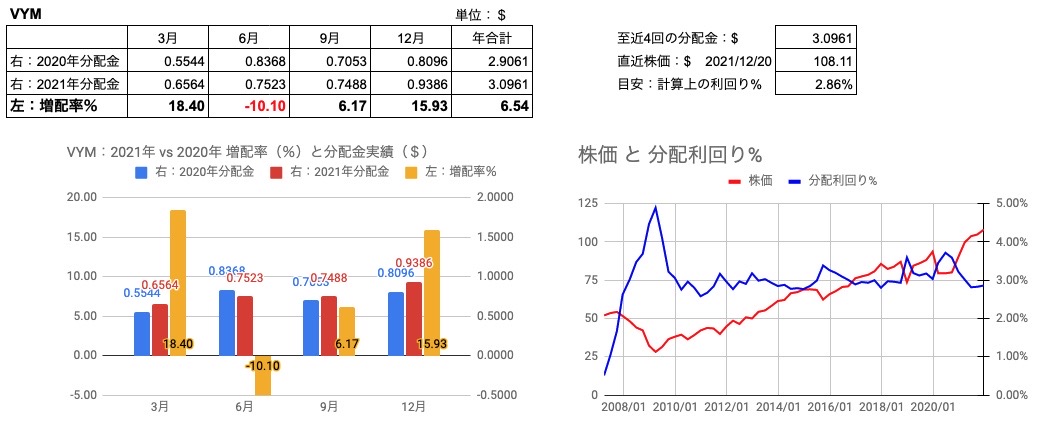

【参考】2021年vs2020年 分配金推移の比較

直近1年(2021年)の四半期分配金を、その前年(2020年)と比較してみた結果です。

(オレンジが増配率)

6月は減配でしたが、それ以外は大きく増配を繰り返し、2021年としては約+6.5%増配で着地しました。

2022年も増配に期待している方も多いでしょうし、注目が集まります。

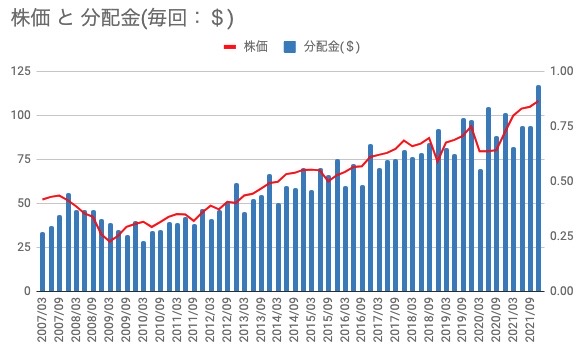

VYM運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

四半期ごとに凹凸はあっても見事な右肩上がりです。

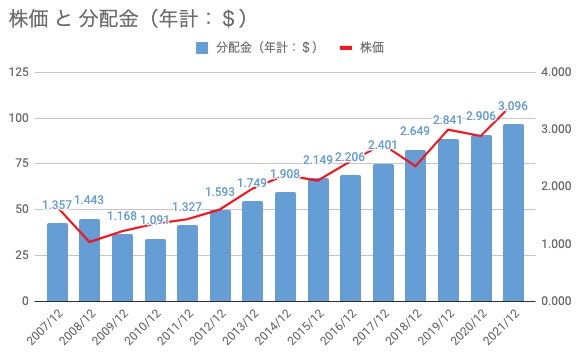

VYM運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

この推移からも2010年以降、毎回増配を繰り返していることが確認できます。

安心して長期に渡って保有できるETFとも言えそうです。

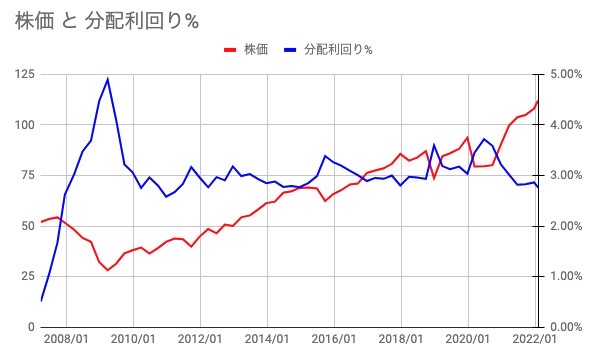

VYM運用開始以降の株価と分配利回りの推移

2022/2/5日現在(2022/2/4終値$112.18)と直近4回の分配実績から算出した結果は2.76%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは今回の記事更新(2021年データ更新時)の内容です。2022年以降、最新の参考目安や分配金実績については、毎回の分配金が出た後に別途記事を作成していこうと考えます。

高配当ETFといいつつ、分配金利回りはそこまで高くありません。

約3%程度で推移、もしくは若干下回ることが多いくらいですので、安定感はあってもこの分配利回りに抵抗を覚える方もいるのでしょう。

タイミングを見計らって購入するという手もあるでしょうが、このあたりは機会損失と捉えるのか、個人で判断が分かれるところではないでしょうか。

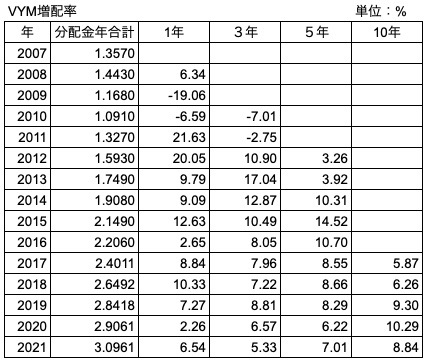

VYM運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年、10年)

VYMの2021年分配金実績反映後の増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注:弊ブログ独自の分配金実績集計に基づいて、私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

高配当ETFとして有名どころで見る限り、個人的には安定感の高さは群を抜いているように見受けられます。

10年以上減配実績がないというのは、連続増配ETFでもないのに優れた推移といっていいのではないでしょうか。

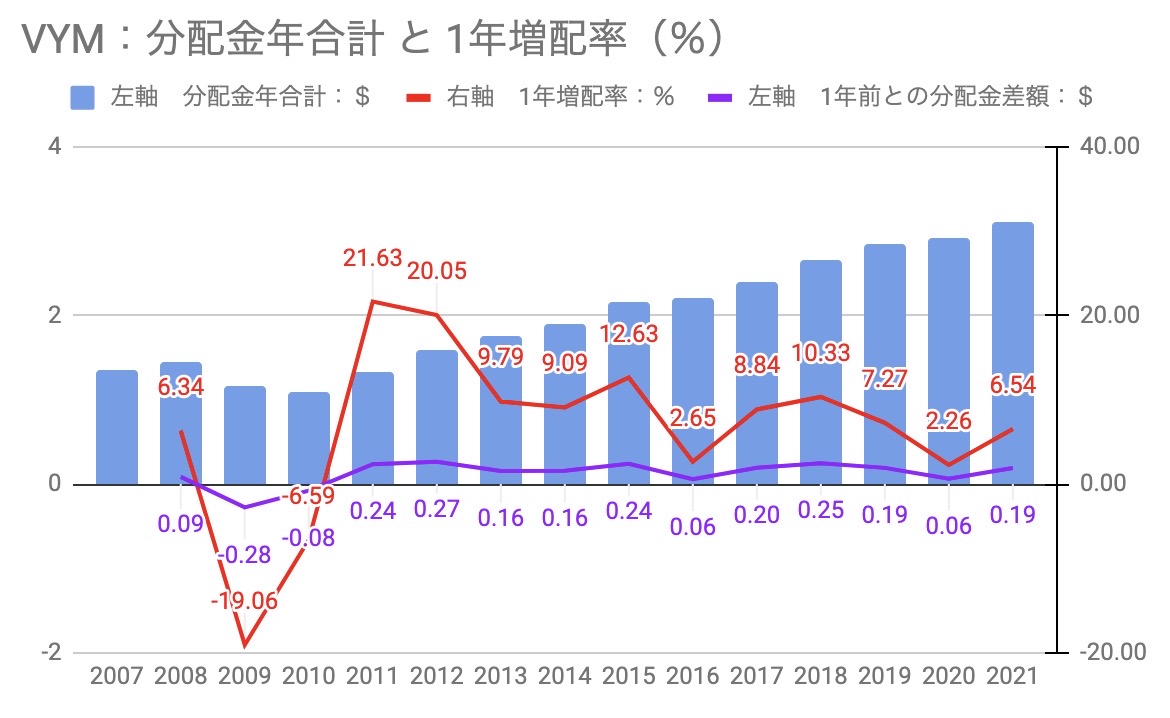

分配金年合計($)と1年増配率(%)

2021年分配金実績を踏まえ、参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフ(更新版)を下に掲載しておきます。

(視認性をあげるため、分配金初期の桁外れな値は除外していることもあります、ご了承ください)

【2022年3月3日追記】分配金年合計と増配率推移グラフに、比較単位スパンでの差額推移を追記してみました(以下、3年と5年、10年にも反映)

右軸の増配率基準で見ると、マイナス推移担っていない期間が10年以上です。

安定感の高さが確認できます。

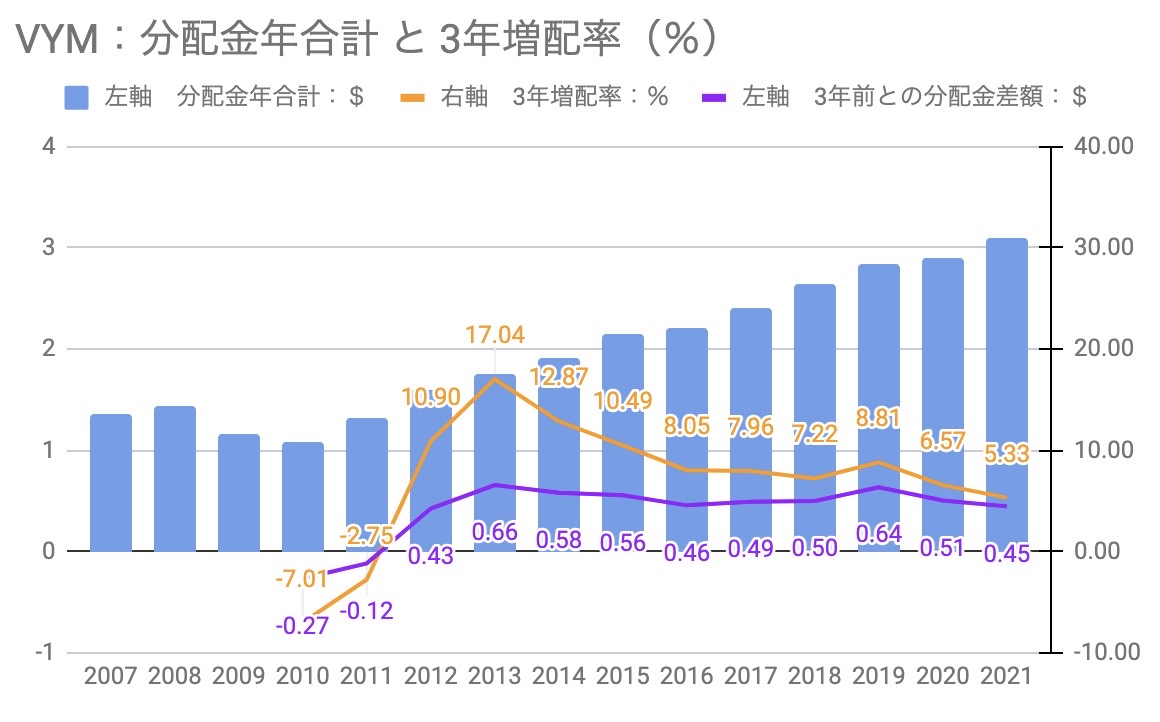

分配金年合計($)と3年増配率(%)

3年スパンで見ると低下傾向にはありますが、今後の推移にも注目です。

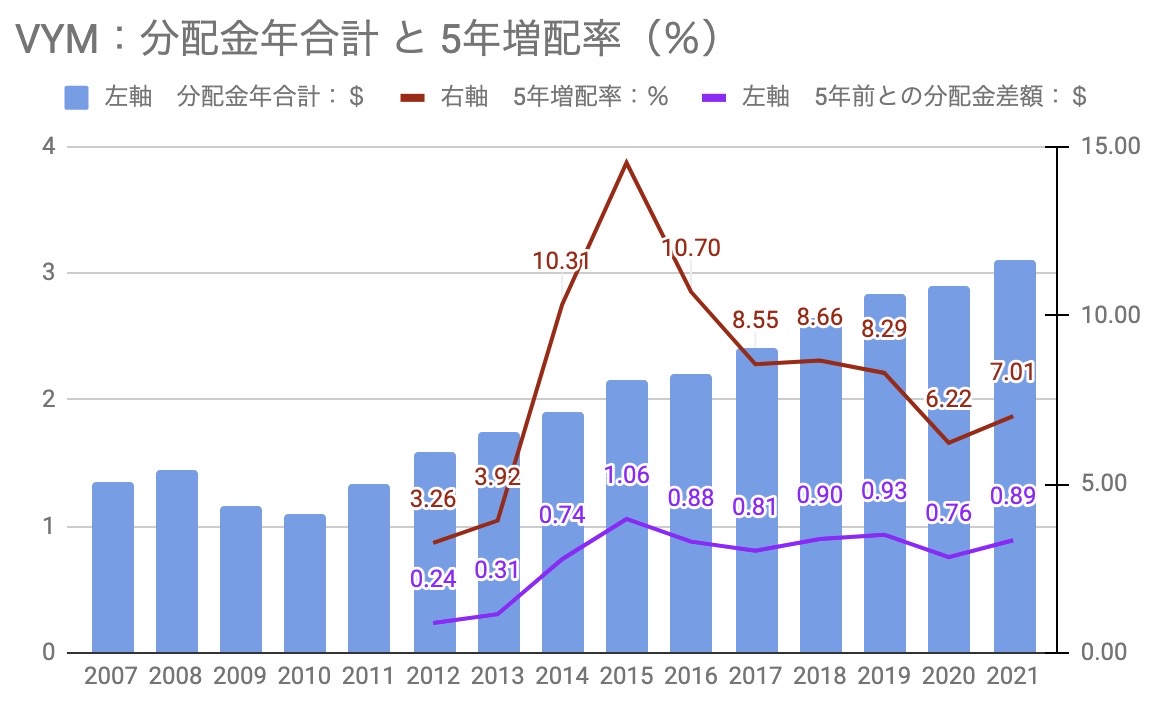

分配金年合計($)と5年増配率(%)

5年スパンでは概ね横ばいといった印象です。

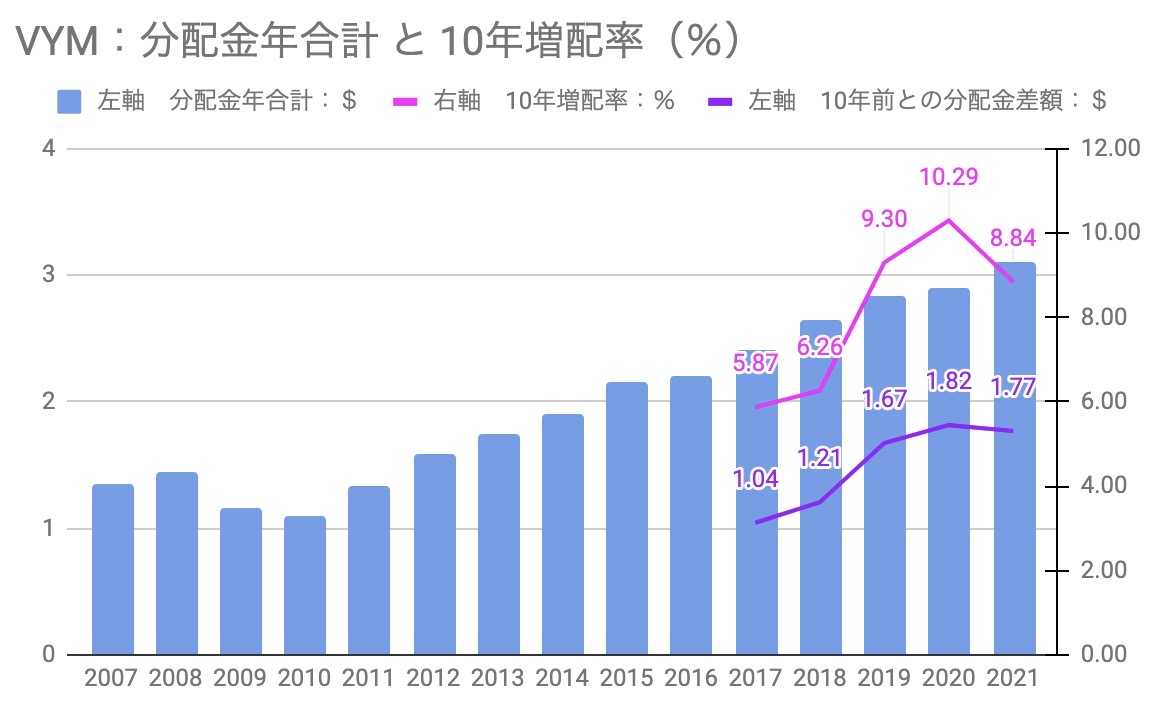

分配金年合計($)と10年増配率(%)

10年スパンではむしろ高い水準をキープしていると言えそうです。

今の高配当ETFという意味合いを除いても、将来性を含めて楽しみなETFだと考えます。

【参考】株価終値ベースでの過去推移

この内容は、株価の終値を用いて前月末日、前日末日、前年末日などさまざまなスパンの株価差をもとに、弊ブログで独自に参考集計したものとなります。

(VYMについては、VTIやDGRWなどとは異なり、別記事で過去実績のご紹介まではしていません)

あくまで過去の実績(過去はこうだった)というものです。

少しでもなにかの参考になれば幸いです。

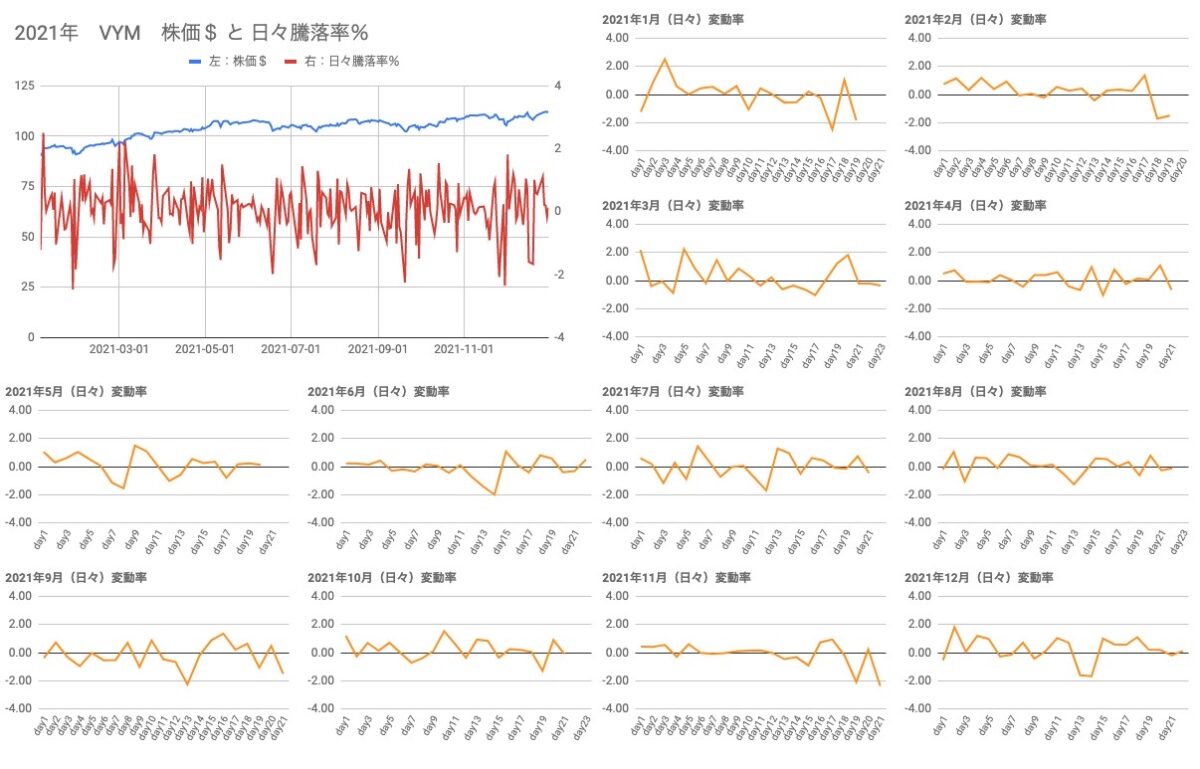

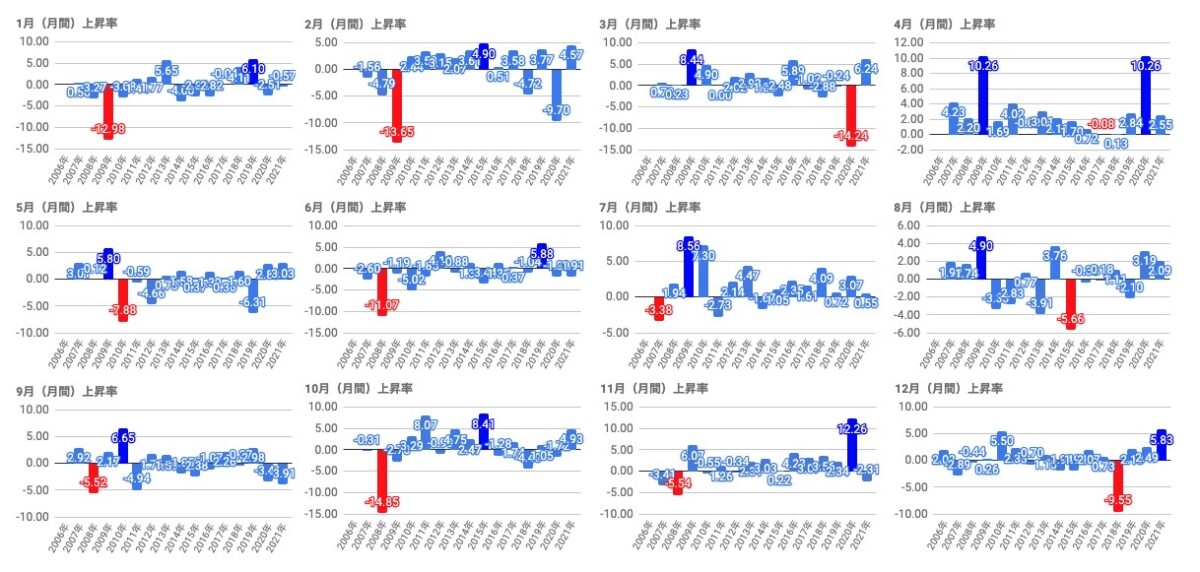

2021年 日々騰落率の推移

2021年に限定した「日々騰落率」(前日終値と当日終値の差から算出)を月別に表示した参考グラフです。

VYMは2021年パフォーマンスがVTIを超えていましたし、他のETFと同様、2021年はそこまでの変動はなかったように見受けられます。

瞬間のピークは約±2.5%が最大の変動でした。

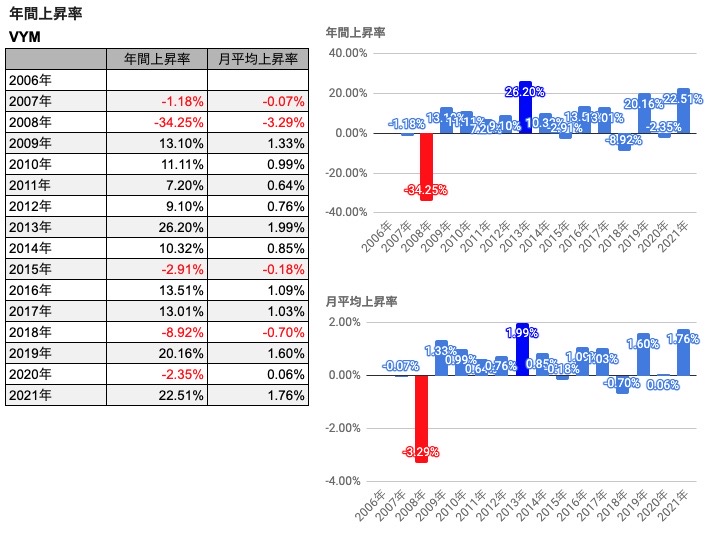

年別上昇率の推移(2021年終了時点)

前年最終日の終値と当年最終日の終値の差から算出した「年別上昇率」です。

また、年上昇率をもとにカウント月の回数からならした月平均上昇率を参考に掲載しています。

集計した結果からは、2021年は過去2番目の年間上昇率を記録していました。

ならした月平均でみると、+1.76%程度の月間上昇率に相当することになります。

2022年も市場平均より下落に強い現状から、引き続き注目度が高いように考えます・

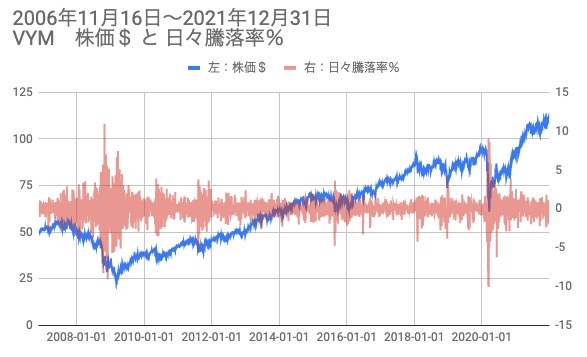

VYM設定以降の株価と日々騰落率の推移(2021年終了時点)

こちらは設定来株価推移に、日々の騰落率(前日終値と当日終値の差から算出)を追加したグラフです。

高配当ETFですが、長期で見るとしっかり株価も成長していることが確認できます。

この点が他の高配当ETFと比べて個人的には優れていると感じている点でもあります。

今の利回りが低くても、将来までを含めると違った見方もできるでしょうし、何にピントを合わせて投資するのか、じっくり考えることが大切なのだと改めて考えさせられる気もします。

ニーズに応じて利用可能な選択肢が多いことは、わたし達にとっては非常に良い環境だということに間違いはありません。

あとは好みの範疇というところです。

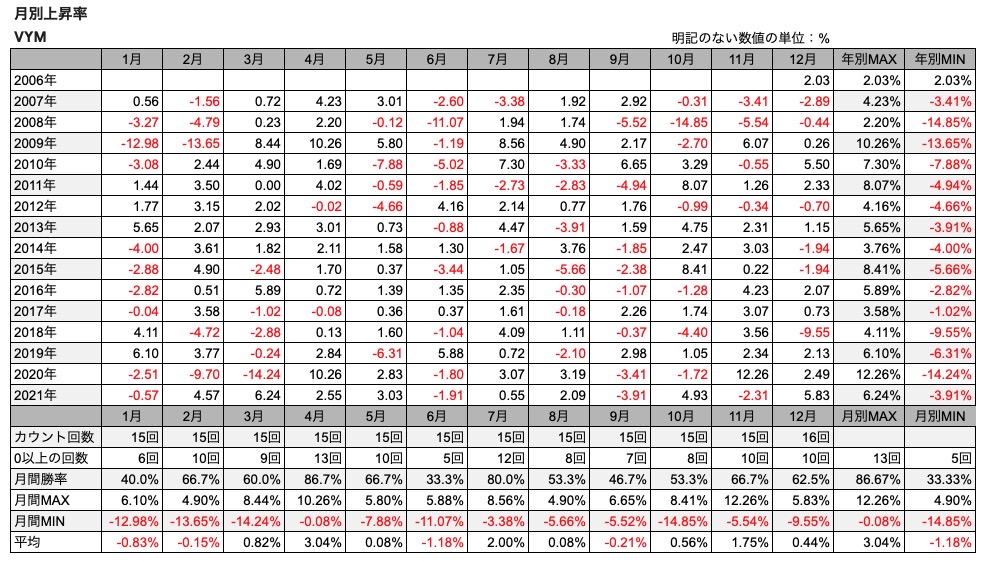

月間上昇率の推移(2021年終了時点)

前月最終日の終値と当月最終日の終値の差から算出した「月別上昇率」と、「月別の勝率」などをまとめて一覧表にしたものです。

2021年は月間上昇率が高かった月が多い印象で、注目度の高さが伺えます。

2021年を通じて月間最大上昇は、3月の約+6.2%ですが、12月約+5.8%、2月約+4.6%なども目を引きます。

マイナス推移は1月、6月、9月、11月でした。

6月は配当落ちなどとの関係もあって株価がマイナスになることが多いのでしょうか。

上記一覧表の推移を、各年の月別上昇率としてまとめたグラフは以下のとおりです。

注:各月の最大上昇率を青色で、最大下落率を赤色で表示

2021年は12月の上昇率約+5.8%が月間の最大を更新しました。

4月はほぼ毎年負けなし、7月も堅調に見えます。

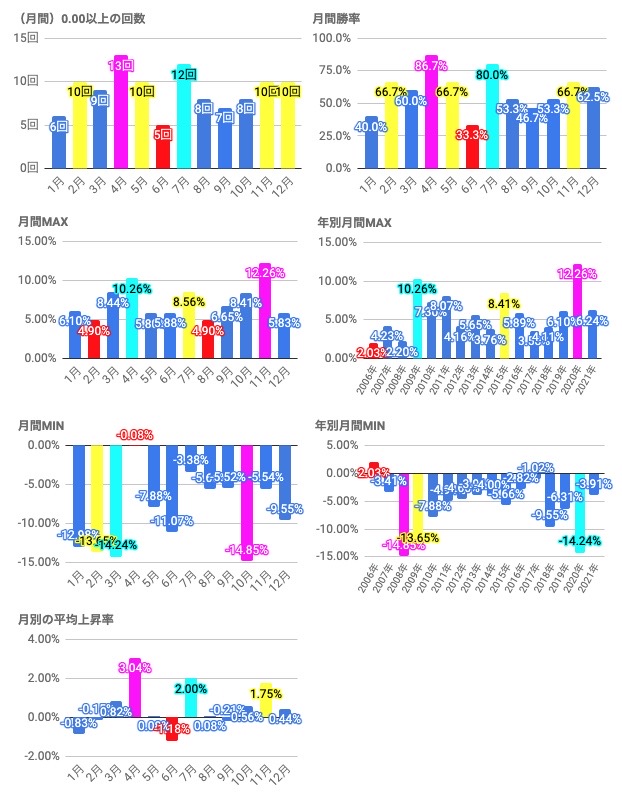

上記一覧表の推移を、「プラス終了月回数」、「プラス終了勝率」、「月&年別最大上昇率」、「月&年別最大下落率」でグラフ化したものは以下のとおりです。

注1:それぞれ1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色、ワースト1位を赤色で表示

注2:設定来集計のためカウント回数の都合上、1月〜11月は総カウント15回、12月は総カウント16回と差があります

ざっとみた特徴だけ以下に箇条書きをしておきます。

- 4月は他より勝率が高め(約87%)、下落も最大約-0.1%程度でほぼ上昇して終了してきた

- 月別をならしてみた平均上昇率で見ると、4月、7月、11月は頭抜けている

- 6月は例年軟調で、平均上昇率もワースト1位(約-1.2%)

- 2月も勝率は低くない(約67%)が、平均上昇率はほぼ横ばい(約-0.2%)で上下に大きく動きやすい

- 8月も変動が大きめに見受けられる

あくまで過去の傾向ですが、こうやって見比べてみると興味深い点も見つかります。

2022年の状況を踏まえ、これらのデータは来年どう更新されるのか楽しみにしたいと思います。

個人的な感想

投資をはじめた初期に分配金が少しでも多く欲しくて、少額投資なりに色々な高配当ETFをつまみ食い、投資してみました。

昔はVYMに加え、HDV、SPYDなども含め、それはもう闇雲に手広く保有していたこともあります。

そんな折、投資方針を大きく変更したこともあり、今は市場平均に連動するVTIなどをメインに据えた投資にシフトしたので、上記のETFは保有していませんが、今後改めてもう一度購入するなら、わたしなら迷わずVYMを選ぶかと思います。

国内大手証券会社で手軽に購入できるETFのなかで、個人的に高配当ETFを購入するなら群を抜いて安心できるETFだという印象を持っていますので。

VYMのいいところに私が感じている点は、パフォーマンスが優れていることに加え、安心して長く保有できそうという点です。

この安心には、長期に渡って保有していてもストレスが少ないというような意味合いも含みます。

(他と比較して)分配利回りが・・・、株価が・・・などあえて比較する必要もなく、心穏やかに長期に渡って保有できそうな安定感があるという意味です。

興味のあるETFをたくさん保有したい気持ちもありますが、限られた資金で自分の納得できる投資先を探すならVYMは非常に有用なETFではないかと個人的には考えます。

選択肢が多いのはいいことでもあり、悩ましいことでもあります。

そんな中、いまベストと考える投資先を信じて、これからも資産運用を続けていきたいと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!