こんにちは、おーです!

本日は米国ETFのバンガード 生活必需品 ETF【VDC】について、ざっくりご紹介させていただきます。

2021/12/26追記:2021年12月分の分配金実績を反映

2021/9/30追記:2021年9月分の分配金実績を反映

2021/9/4追記:長期比較しているETF同士の年間トータルリターン状況を掲載

【VDC】バンガード 生活必需品 ETFのご紹介!

【VDC】バンガード 生活必需品 ETFとは

VDCは2004年に設定された、歴史の長い米国の生活必需品セクターに特化したETFです。

| ティッカーシンボル | VDC |

| 名称 | Vanguard Consumer Staples ETF (バンガード 生活必需品 ETF) |

| ベンチマーク | MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index (MSCI・米国・インベスタブル・マーケット・コンシューマー・ステープルズ25/50 指数) |

| 設定日 | 2004/1/26 |

| ETF純資産総額 | 6.43B(約6,430億円、1$=100円換算)※ |

| 投資銘柄数 | 97 |

| 経費率(年率) | 0.10% |

| 算出方法 | 時価総額加重 |

| 分配金など | 分配金あり、年4回(3/6/9/12月) |

| 運用会社 | バンガード |

注1:ETF純資産総額はyahoo!finance USAより引用

注2:銘柄数、経費率などに関する情報はバンガードHPから引用(2021/8/9時点)

連動指数 MSCI・米国・インベスタブル・マーケット・コンシューマー・ステープルズ25/50 指数とは

この指数は、消費財セクターに属する米国の大企業、中企業、小企業の株式で構成されています。

セクターには、食品、飲料、タバコの製造・販売業者、非耐久性家庭用品(耐久性のない家庭用品)や個人向け製品の製造業者など、景気変動の影響を受けにくい業種で構成されています。

また、食品や医薬品の小売会社、大型スーパーマーケットや消費者向けスーパーセンターなども含まれます。

生活必需品セクターにおける大型、中型、小型の米国株式のベンチマークとして、低コストで広範な、生活必需品セクターに属する企業への投資が可能です。

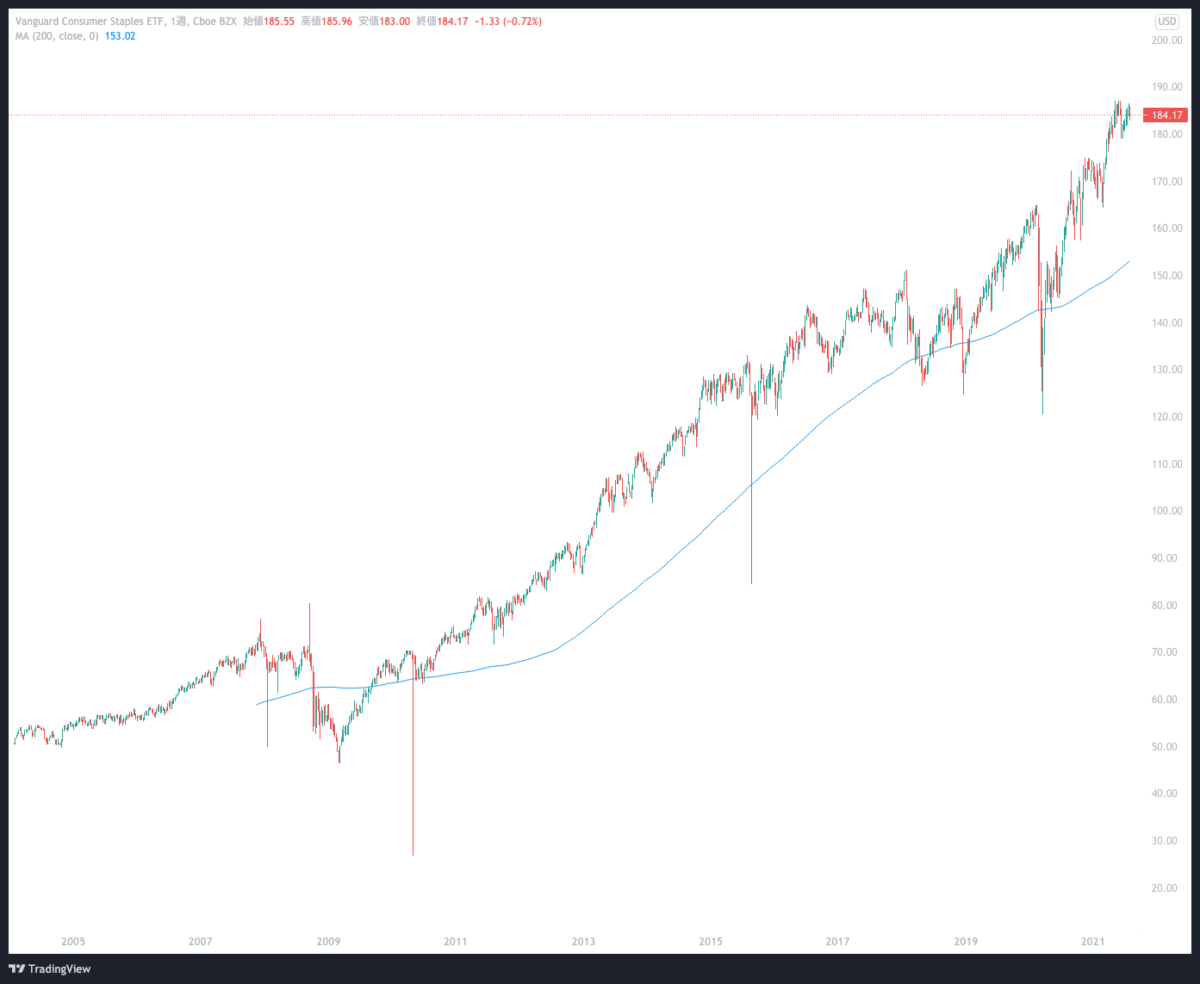

チャート

2004年VDC設定来の”週足”チャートです(青線は200日移動平均線)。

記事作成時の株価は$184.17(2021/8/7終値)です。

リアルタイムのチャートは下でご覧ください。

パフォーマンス

ファンド・パフォーマンス (単位%)

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 基準価額 | 25.09 | 13.64 | 8.02 | 11.46 | 10.07 |

| 市場価格 | 25.07 | 13.65 | 8.03 | 11.46 | 10.07 |

| ベンチマーク | 25.24 | 13.76 | 8.12 | 11.58 | 10.12 |

2004年の設定来で約10.1%/年の成長です(2021/6/30時点)。

(参考)他ETFとのパフォーマンス比較

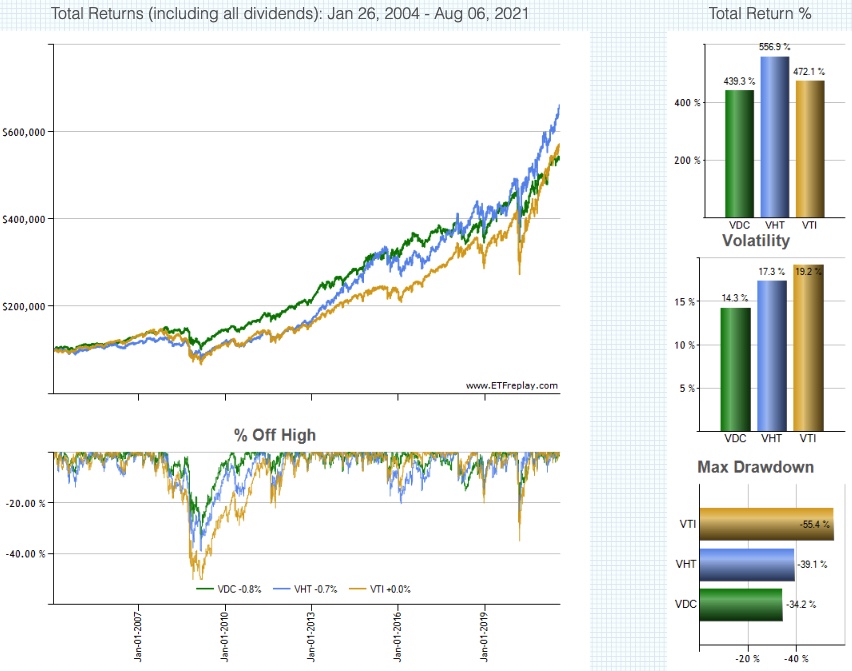

米国全体のVTIに加え、前回ご紹介した(同時期に設定された)ヘルスケアセクターのVHTも交えつつ比較してみます。

ETFreplay.comから引用させていただきました。

VDCとVTI、VHTの比較(2004年VDC設定以降)

| トータルリターン | VHT(556.9%) > VTI(472.1%) > VDC(439.3%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VTI(19.2%) > VHT(17.3%) > VDC(14.3%) |

| ドローダウン | VTI(-55.4%) > VHT(-39.1%) > VDC(-34.2%) |

設定来では途中までVTIどころか、VHTすら超えるパフォーマンスを示していましたが、2021/8月現在では両者にアウトパフォームしています。

とはいえ、市場平均よりボラティリティ、ドローダウンの低さが際立つ点などにも要注目です。

近年は底堅さ際立つ反面、時代を色濃く反映したセクターではなかったという捉え方もできるかもしれませんが、長期で見れば走攻守を兼ね備えた安定感の際立つセクターETFとも言えるのではないでしょうか。

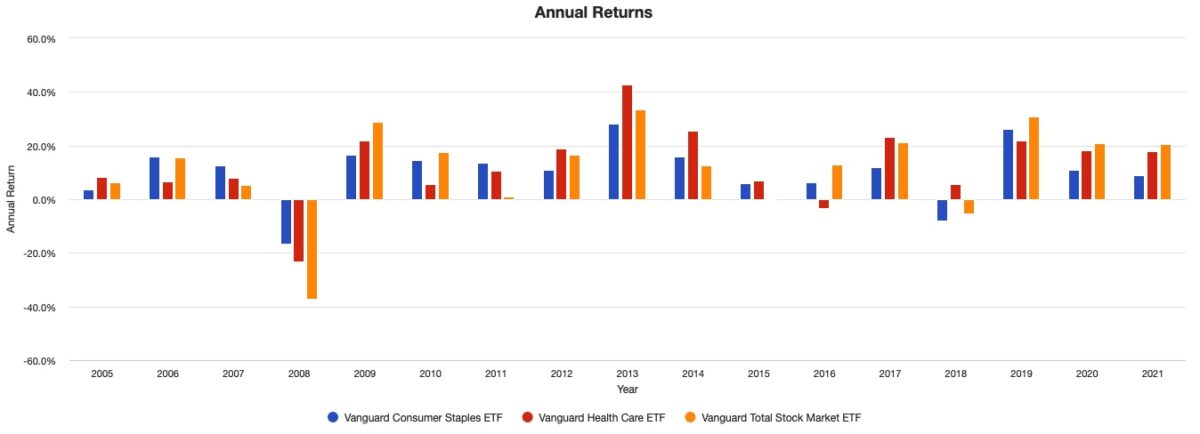

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

注:2021年は年途中(掲載2021年9月4日)であることにご注意ください。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

VDC,VHT,VTI年間トータルリターン 2005-2020年

VDC保有銘柄、セクター内構成割合

保有銘柄に関する情報:2021/6/30時点

セクター内構成割合に関する情報:2021/6/30時点

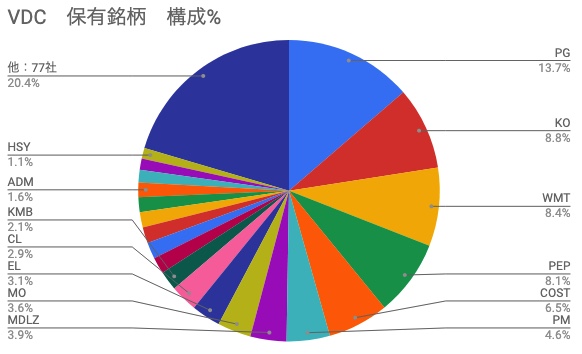

VDCの保有銘柄、保有割合(円グラフ:%)

上位10銘柄までの保有割合は約63.8%、20位までで約79.6%となっています。

タバコ銘柄も含むため好みの分かれる部分はあるかと思いますが、銘柄を見るだけでも安定感際立つ理由がわかる気がする、日本でも馴染み深い米国の優良巨大企業が勢揃いしています。

銘柄数が少ないこと、時価総額加重であることから、上位構成銘柄の占有割合が高くなりがちです。

上位20銘柄で約79.6%はかなり高めな印象ではありますが、逆に言えば、上位構成銘柄の安定感際立つ影響で、下落耐性なども高いとも言えるのかもしれません。

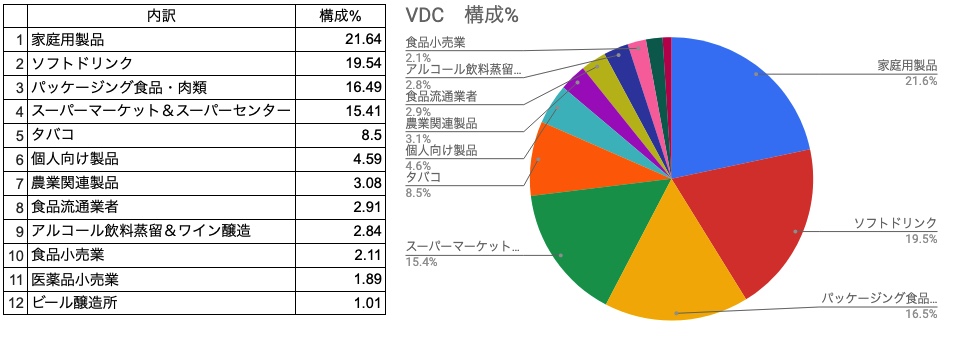

VDCのセクター内構成(%)

ETF内で、生活必需品セクター分野別の資産配分を表示しています。

日常接することの多い個人向け家庭製品や飲食料、嗜好品であるタバコ、アルコール類、大小の店舗や小売店などなど、とにかく日常生活に根付いた分野で構成されています。

わたしたちの生活に(生きていくうえで)、一番身近と言っても過言ではないセクターです。

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

一般的には表示されている金額の約71%が手元に入金されるイメージでお考えください。

確定申告で外国税額控除の手続きをすれば、米国課税(10%)部分をある程度、取り戻す事は可能ですが、自身の収入に応じて取り戻せる金額は異なります。

(証券会社によっては、分配金受け取りで強制的に円貨振替される場合、為替手数料などもかかることになると思われます)

VDC運用開始以降の分配金推移(一覧表)

VDCは2014年まで年1回分配でした。

2015年から分配回数が見直され、2016年以降は現在と同様、年4回(3/6/9/12月)分配金を受け取ることができます。

ETF設定以降の定例分配金を一覧表にしたものは以下のとおりです。

(2021年は途中の小計が掲載されていますが、ご了承をお願いします。2021年の分配金合計は、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年」の欄に、今後は掲載していく予定です。)

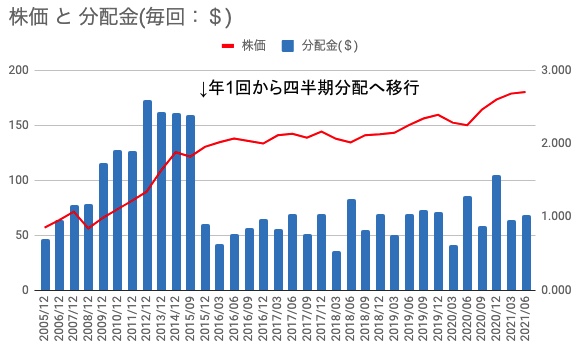

VDC運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

もう少し増配を繰り返してくれると、毎回の受け取り分配金額が1$を超えてきそうな水準です。

VDCは途中で分配回数が見直されているので、全体の傾向をみるには次の年単位で比較したほうが、傾向はわかりやすいかと思います。

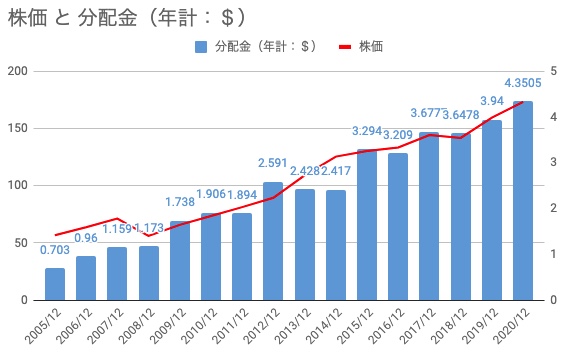

VDC運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

安定感際立つセクターとして、毎年必ず前年を超える増配というわけではありませんが、明らかな右肩上がりの推移で、頼もしい成長を続けていることは確認できます。

リーマンショック時期、コロナショックなどにおいても減配していない実績にも注目かと思います。

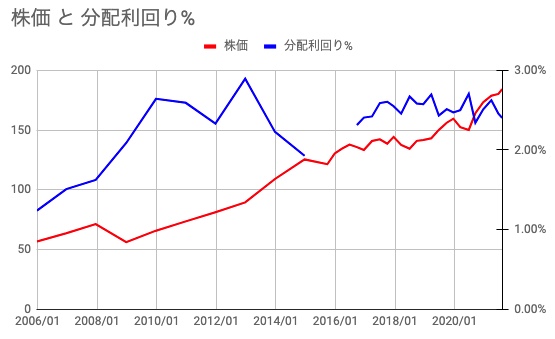

VDC用開始以降の株価と分配利回りの推移

株価$184.17(2021/8/7終値)と直近1年間の配当実績から算出した利回りは2.4%程度です。

近年は約2.5%前後の水準とも見えます。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは紹介記事作成時点の内容です。今後の最新の参考目安については、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年」の欄に掲載し、随時更新をしていこうと考えています。

VDC運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年、10年)

増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注1:私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

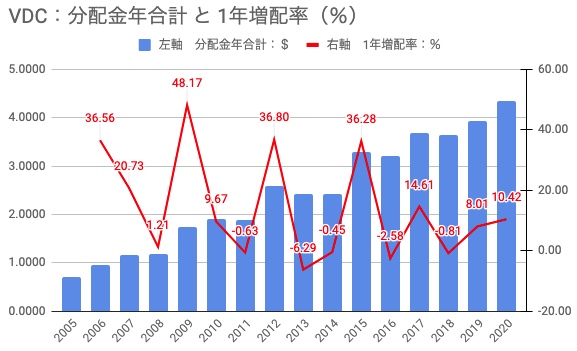

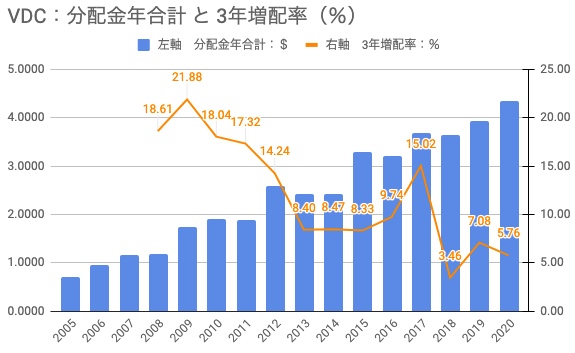

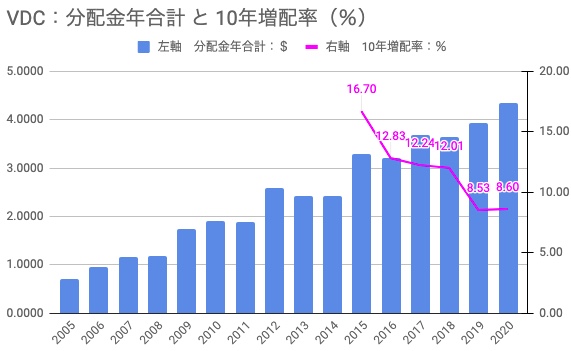

参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフを下に掲載しておきます。

(以下のグラフは弊ブログ独自の集計により算出した上側の増配率表をもとに作成しています。視認性を高めるため、初期の桁外れな値は枠外表示としていることがあります)

分配金年合計($)と1年増配率(%)

単年では高増配→微減配などを繰り返しながらも徐々に、着実に分配金が成長しています。

コロナショックの2020年においても約10%の増配で着地、さらに遡ればリーマンショック頃でも高い増配率を示しており、総合的には安定感が際立っていると見ることができるのではないかと思います。

分配金年合計($)と3年増配率(%)

3年スパンでみると、近年では1桁前半の増配率推移となっています。

今後の動向に注目したいと思います。

分配金年合計($)と5年増配率(%)

こちらも同様、今後の推移に注目です。

分配金年合計($)と10年増配率(%)

10年スパンでみると約8.5%程度の増配率を示しています。

こちらも今後の増配状況で注目していきたいところです。

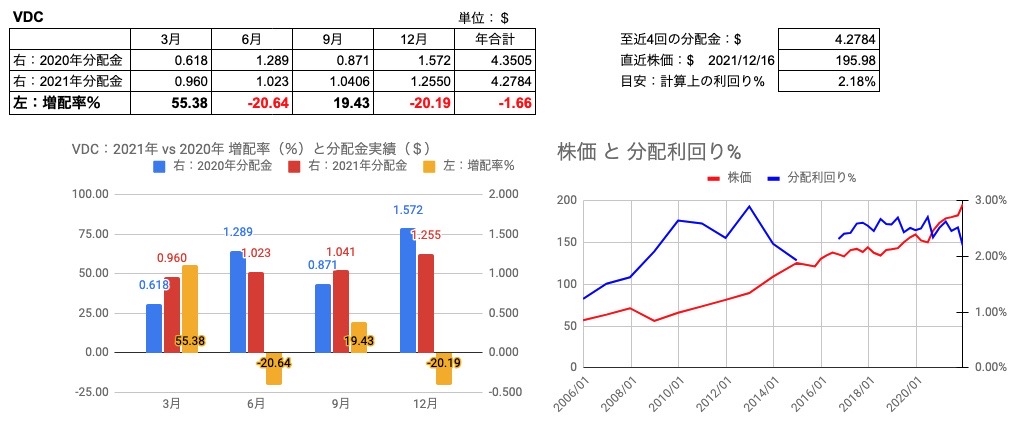

増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年 (2021年12月分配金後)

2021年と2020年を比較した増配率(%)と、各年の分配金実績を以下に掲載しています。

また、直近株価($)と分配金利回り(%)も参考に掲載しています。

注:とくに分配利回りは、ご自身で他サイトなどを含めて改めてご確認ください(あくまで参考目安程度にお考えください)

個人的な感想

支出を抑えたくても生活の維持に必要な必需品関連製品(もしくはそれらに関連した業種)となれば、生きている以上は誰もが接し、購入する機会が極端に減ることは考えにくく、安定感が際立つ理由も納得です。

約2.5%程度の分配利回りもありますし、長期では右肩上がりの傾向は維持できそうにも考えます。

下落時には相対的にセクターに属する銘柄群の魅力がより際立ち、みんなが買い向かうことが想定されますので、買い増ししようとしてもまだまだ下がるかも?と買い控えれば回復してしまいそうですし、なかなか思うように底値で買うことは難しそうな印象のセクターです。

初心者ながらに少し年数が経過し、セクターローテーションと言われるような流れを経験することができている昨今の相場です。

素人が時代を見越して先回りすることは難しく(そのようなことをするつもりもありませんが)、このような安心して長期保有できそうで、下落時にも購入したいセクターというのも要注目だなと、今更ながらに思うところもあります。

今後も注目していきたいセクターETFでした。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!