こんにちは、おーです!

DGRWについて初期にご紹介した記事作成から約1年が経過します。

ファンド概要や変更のなさそうな部分などの細かな点は割愛しますが、2022年に突入したこともあり2021年実績を踏まえ、一部データを簡単に更新しておきます。

できるだけ、前回(直近ご紹介時などのデータ)と比較する形で変遷がわかるように、併記する形式で更新しておきます。

【2022年2月28日追記】分配金年合計と増配率推移グラフに、比較単位スパンでの差額推移を追記してみました

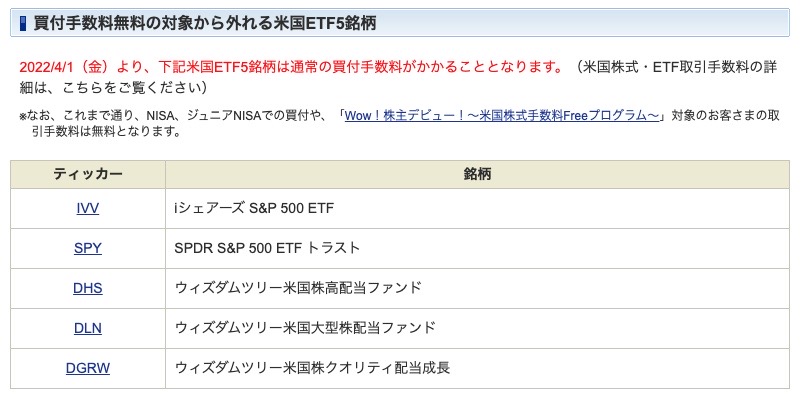

【2022年3月19日追記】SBI証券で今までDGRWは買付手数料無料対象として購入できていましたが、2022年4月1日以降、買付手数料無料対象から除外されるようです。

購入を検討されているかたは、ご注意ください。

(外部リンク)米国 ETF による資産形成応援!「SBI ETF セレクション」開始のお知らせ ~SBI 証券厳選の米国 ETF10 銘柄の買付手数料を無料化、専用ページでの投資情報フォローも実施~ (SBI証券)

参考にDGRWの除外が明記されている部分も以下に抜粋でご紹介しておきます。

(引用:SBI証券「【重要】買付手数料無料米国ETFの入れ替えに伴う一部銘柄の注文、米国リアルタイム株価への対応について」)

【2023年1月11日追記】初期の紹介記事は①を、2022年の更新記事は②をご覧ください。

【更新】DGRW(ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド)2021年実績など

DGRWとは

米国ウィズダムツリー社が組成したファンドで、2013年から運用されている、約8年が経過したETFです。

DGRWは成長性のある、配当を支払う企業によって構成されるファンダメンタル加重指数として「成長性」と「質」の要素を合わせた順位が最も高い300銘柄で構成されています。

利益の質に着目し、将来にわたり優秀な業績を上げ続けてくれそうな企業をファンダメンタルズ分析の観点から選定、ピックアップしてくれる貴重なETFです。

また、毎月分配といった特徴も人によっては魅力的かもしれません。

チャート

ご紹介記事作成時(2021年1月下旬頃)の株価は約$55程度で推移していましたが、本記事作成時点(2022年1月15日)は、約$65程度となっています。

トータル・リターン

トータル・リターン 年平均(単位%)

| 年平均 | 累積 | |||||

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | ||

| 市場価格 | 19.97 | 15.98 | 15.89 | – | 13.62 | 197.18 |

| 基準価額(NAV) | 19.86 | 15.96 | 15.91 | – | 13.63 | 197.30 |

| ベンチマーク | 20.26 | 16.33 | 16.27 | – | 13.96 | 204.83 |

設定以降ならして年平均13.6%、設定以降の累積で約197%の成長です(データは2021/11/30現在)。

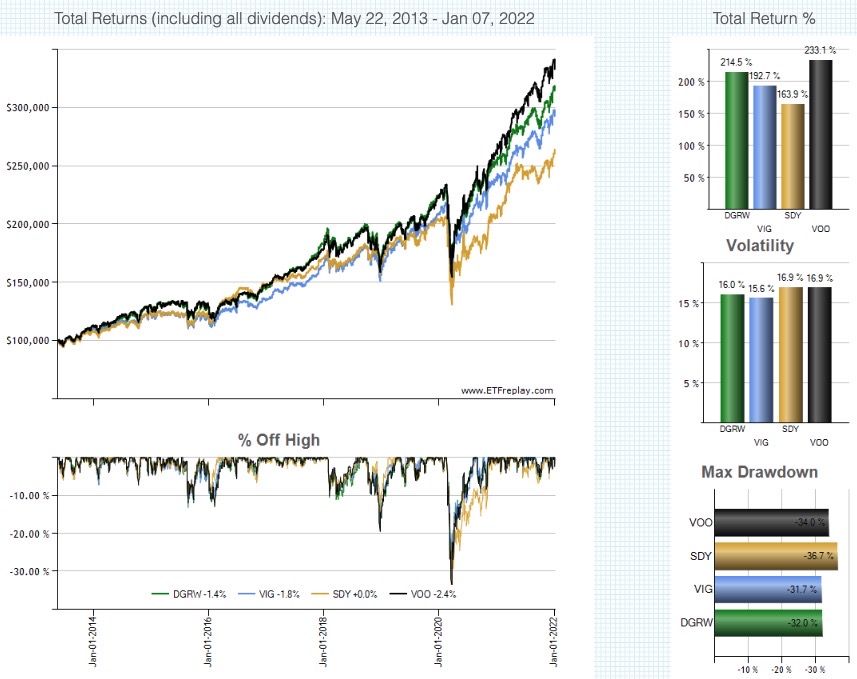

(参考)S&P500ETF(VOO)および類似属性のETFとの参考比較①

初期ご紹介記事を作成した時点で、バンガードのS&P500に連動するETF(VOO)、連続増配ETF(VIG,SDY)と参考に長期比較をしていました。

(ETFreplayから引用)

追跡調査ということで、こちらも同ETFと比較します(DGRW設定日起点2013年5月22日〜2022年1月7日)。

| トータルリターン | VOO(233.1%) > DGRW(214.5%) > VIG(192.7%) > SDY(163.9%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VOO(16.9%), SDY(16.9%) > DGRW(16.0%) > VIG(15.6%) |

| ドローダウン | SDY(-36.7%) > VOO(-34.0%) > DGRW(-32.0%) > VIG(-31.7%) |

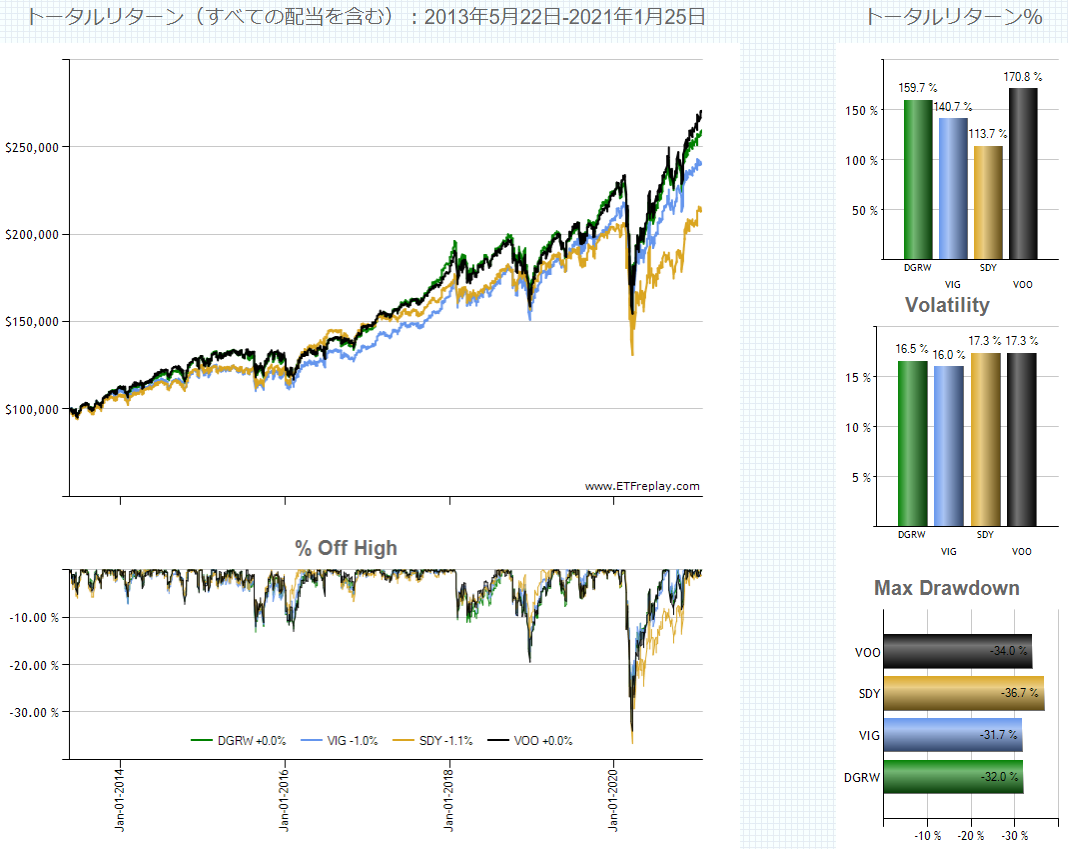

ちなみに前回(初期ご紹介時の2021年1月末頃)の比較推移チャートは下のとおりです。

【参考】2021年1月記事紹介時の推移チャート

| トータルリターン | VOO(170.8%) > DGRW(159.7%) > VIG(140.7%) > SDY(113.7%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VOO(17.3%) , SDY(17.3%) > DGRW(16.5%) > VIG(16.0%) |

| ドローダウン | SDY(-36.7%) > VOO(-34.0%) >DGRW(-32.0%) > VIG(-31.7%) |

上記2つの比較チャート推移の差から、DGRWは約1年(前回比較時との差)でトータルリターン差+54.8%と、VOOの+62.3%には及びませんでしたが、VIG52%とSDY+50.2%をアウトパフォームしています。

ボラティリティ、ドローダウンもVIGほどではありませんが、引き続きVOOやSDYに比べれば耐性が高く、下げ相場にも強そうな印象です。

DGRWはリーマンショックを経験してはいませんが、当時設定されていれば下落耐性がどの程度だったのか、VIGと比較してみても面白そうですが、このあたりはクオリティを重視した銘柄群の構成という点も功を奏しているように感じます。

(参考)S&P500ETF(VOO)および類似属性のETFとの参考比較② トータルリターン

下のグラフは上記で比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

こちらは比較が3銘柄までなので、2つに分けて掲載させていただきます。

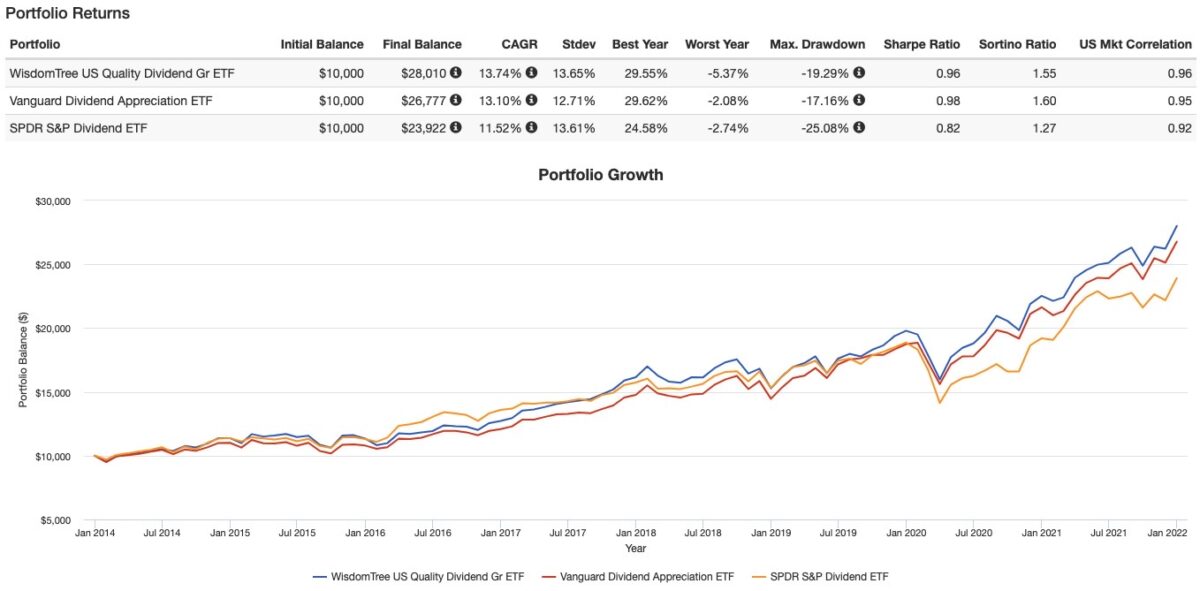

DGRW,VIG,SDYトータルリターン推移 2014-2021年

こちらの推移からは(初期に$10,000一括投資&配当再投資)DGRW設定以降にあわせた2014年〜の結果、年平均でDGRW約13.7%、VIG約13.1%、SDY約11.5%の成長実績といったことも確認できます。

現時点でVIGをアウトパフォームしている点も目を引きます。

また、最大ドローダウンもVIG約-17.1%までとはいきせんが、約-19.3%とVIGより若干大きい程度といった特徴からも、比較的下落にも耐性が高そうな印象のETFだと考えます。

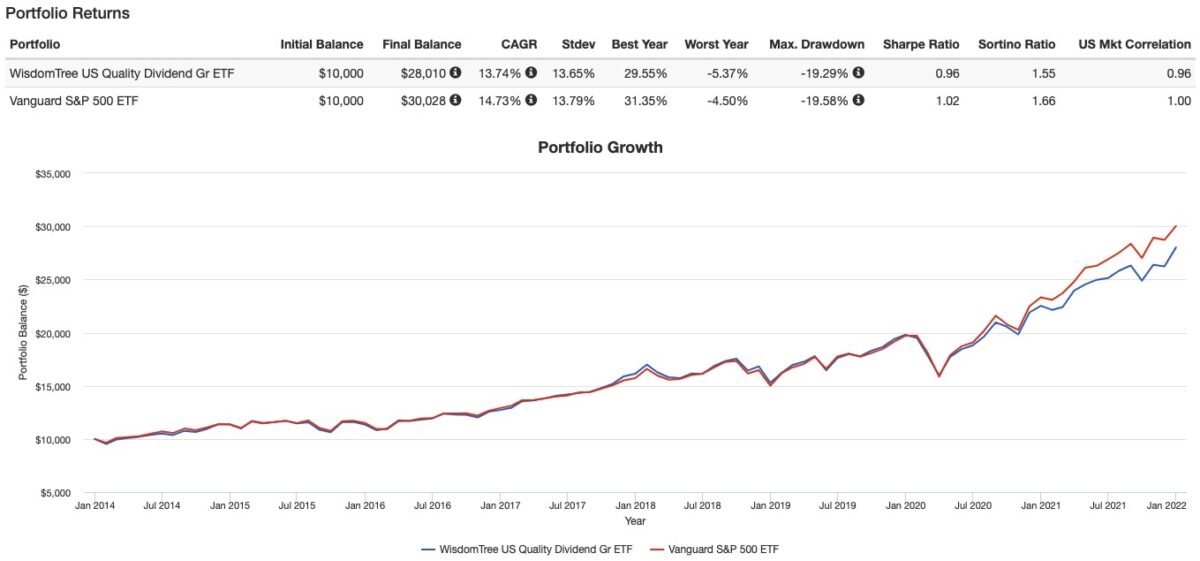

DGRW,VOOトータルリターン推移 2014-2021年

こちらは同期間でDGRWとVOOを比較したものですが、年平均でDGRW約13.7%、VOO約14.7%、推移で見ても近年はVOOに差をつけられています。

S&P500ETF(VOO)および類似属性のETFとの参考比較 年間リターン

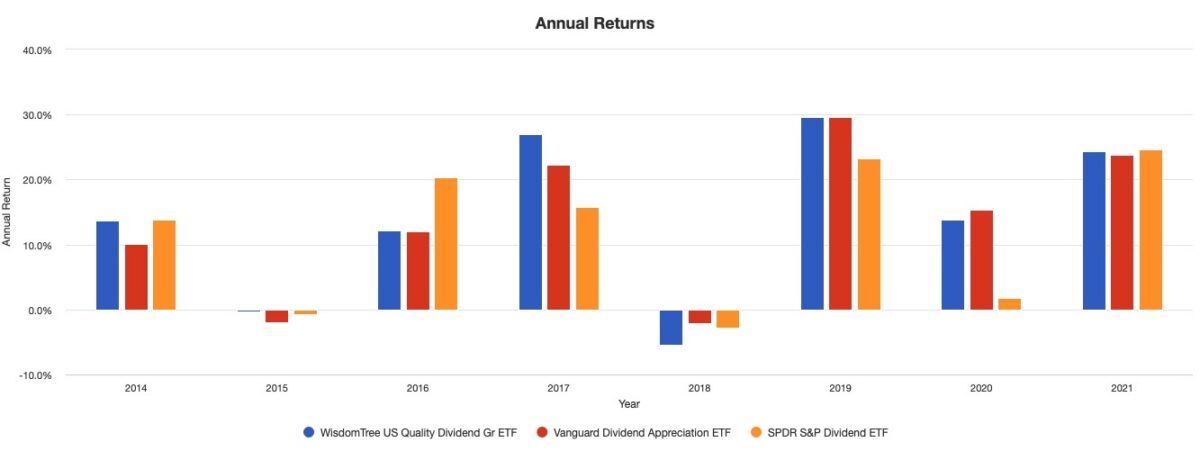

DGRW,VIG,SDY年間リターン推移 2014-2021年

DGRWは成長性の高いVIGと比較しても、遜色ない年間リターンを示していると考えます。

2021年はSDYのパフォーマンスが良かったですが、2021年でもSDYとも同等のパフォーマンスも示していますし、期間を通じてはアウトパフォームしていることも多いです。

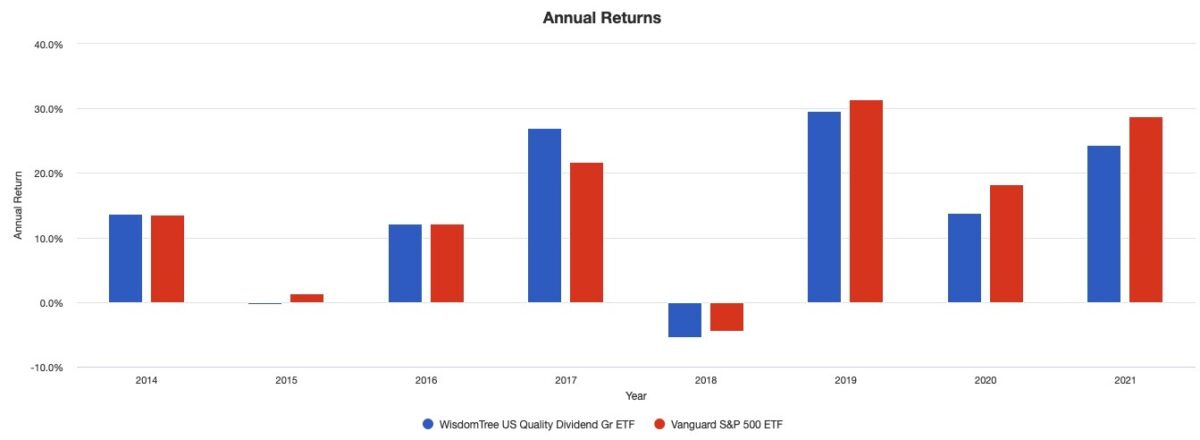

DGRW,VOO年間リターン推移 2014-2021年

推移グラフでも確認できましたが、近年はVOOをアンダーパフォームしています。

市場平均にはなかなか追いつけないようにも考えていますが、今後長期で見るとどのような結果が生じるのでしょうか。

確認していきたいと思います。

保有銘柄、セクター構成

基本的には過去ご紹介記事との比較形式で掲載しています。

左(2022年1月時点)、右(2021年6月時点)を併記する形式としています。

注1:2022年1月時点データは2022年1月7日時点のウィズダムツリーHP情報より

注2:2021年6月時点データは2021年6月11日時点のウィズダムツリーHP情報より

DGRWの保有銘柄 上位20銘柄

上位20銘柄が占める割合は以下のとおりです。

2022年1月時点:約52.1%(上位10位≒35.5%、11位~20位≒16.6%)

2021年6月時点:約54.2%(上位10位≒35.8%、11位~20位≒18.4%)

上位構成銘柄を比較してみると、約6ヶ月前に上位に名を連ねていたVZ(第4位)やPFE(第6位)、INTC(第11位)、BMY(第15位)は除外されているようです。

その他変わらず保有されている上位構成銘柄の順位変動もありますが、上記銘柄の代わりにランクインしているのはPM(第5位)、HD(第10位)、MCD(第15位)、RTX(第20位)でした。

設計思想に基づく銘柄の組み換えがあったものと推定されます。

また、上位20銘柄の構成割合も比較前後で約-2%となっていました。

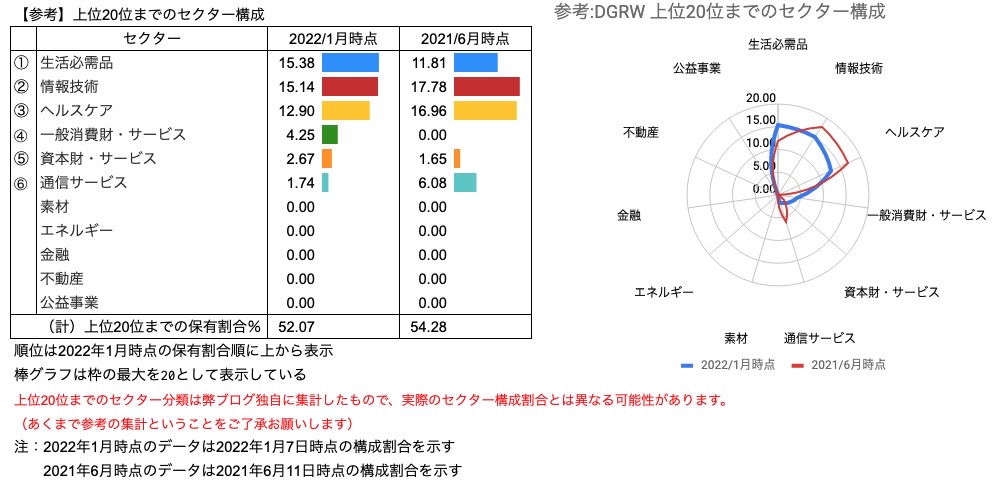

【参考】DGRWの保有銘柄 上位20銘柄が占めるセクター割合

こちらは弊ブログ独自集計で上位20銘柄がどのようなセクターに属するかを集計してみたものです。

注:のちほどご紹介するセクター分類や保有割合とは異なる可能性がありますので、あくまで弊ブログ独自集計の参考である点にご理解ください。

参考比較ではありますが、上位構成銘柄について前回との比較をしてみた結果、情報技術、ヘルスケア、通信サービスなどの割合減少が確認できます。

逆に生活必需品や一般消費財が増加しています。

保有割合の大きな上位構成銘柄が情報技術、生活必需品、ヘルスケアの3本にほどほどの割合で分散されているようにも見受けられます。

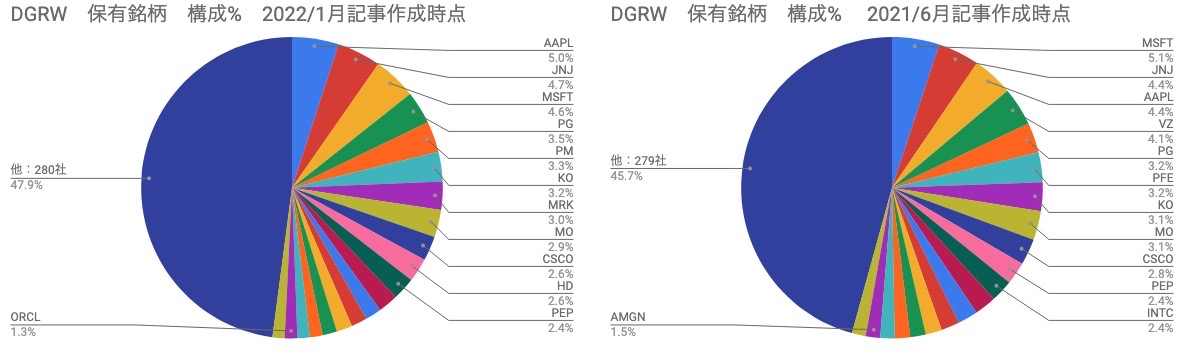

DGRWの銘柄保有割合(円グラフ:%)

時価総額加重や均等加重などとはまた異なり、ファンダメンタルズ分析の観点から「配当成長」と「クオリティ」の両方を満たす大型株企業の株式を選定しています。

【再掲】上位20銘柄が占める割合

2022年1月時点:約52.1%(上位10位≒35.5%、11位~20位≒16.6%)

2021年6月時点:約54.2%(上位10位≒35.8%、11位~20位≒18.4%)

銘柄数も300銘柄とそれなりの分散が効いているETFといった印象です。

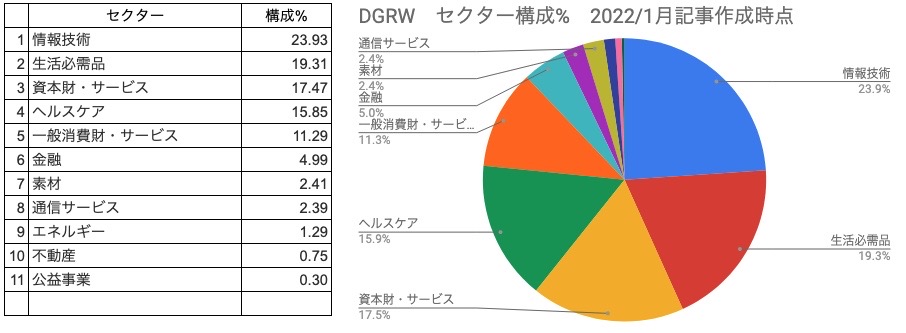

DGRWのセクター構成割合(円グラフ:%)

こちらは2022年1月時点(=2022年1月7日時点からの引用)セクター割合のみを表示しています。

1位は情報技術で23.9%、2位は生活必需品が19.3%と、上位2セクターで43.2%です。

3位の資本財まで含めると、60.7%となります。

次に前回との比較形式でセクターの変動状況も参考に掲載しておきます。

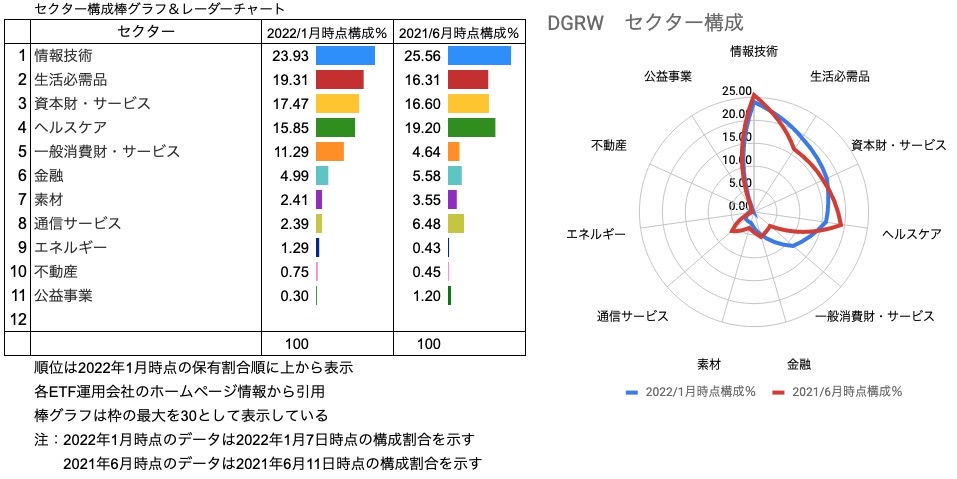

DGRWのセクター構成割合(棒グラフ、レーダーチャート:%)

こちらは過去との比較形式で、保有銘柄の全体に対するセクター構成割合を表示したものです。

こちらはウィズダムツリーHPから引用したセクター分類による集計結果を示します。

約半年での比較ですが、それなりの変動が確認できます。

上位構成銘柄のみの参考比較でも確認できましたが、セクター全体でみても情報技術、ヘルスケア、通信サービスなどの割合減少が確認できます。

逆に生活必需品や一般消費財、資本財も増加しています。

現状、上位構成セクターに顕著な偏りもなさそうです。

どのセクターがこれから伸びるにしても、ある程度取り込むことができそうですし、バランスがいいように感じられます。

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

ETF設定以降の定例分配金を一覧表などにまとめていますが、定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外して集計している点にご注意ください。

(弊ブログ独自の集計である点を予めご了承お願いします)

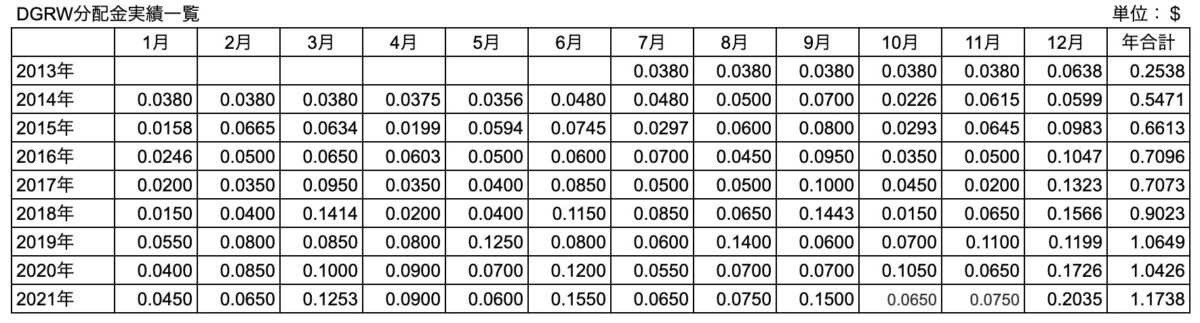

DGRW運用開始以降の分配金推移(一覧表)

DGRWは毎月分配金を受け取ることができます。

2021年の実績を反映した一覧表は以下のとおりです。

2021年は年間を通じて堅調に推移してきた印象です。

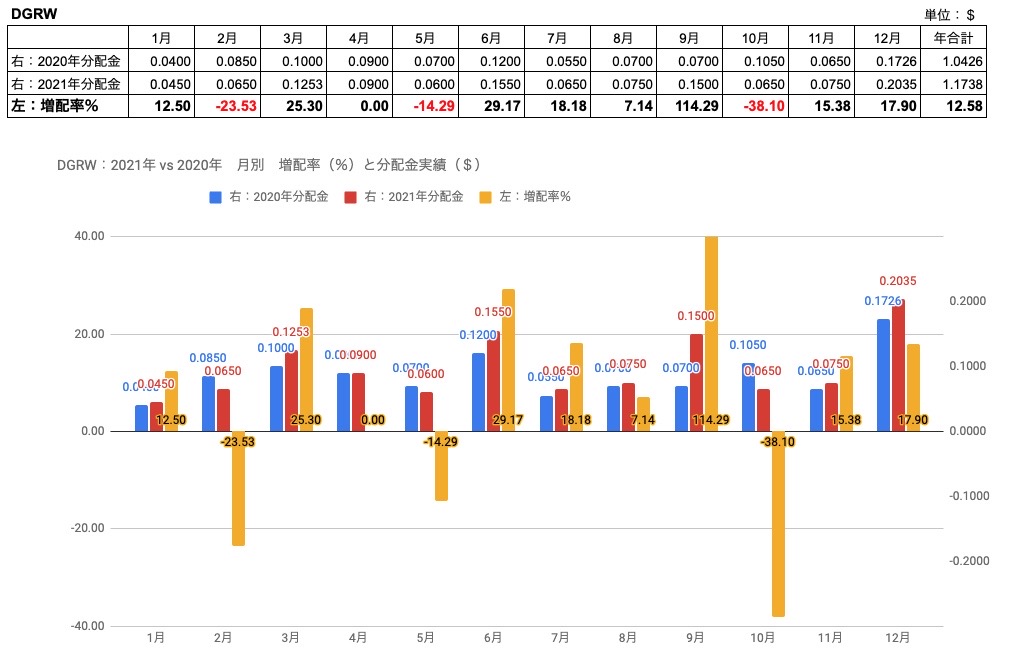

【参考】2021年vs2020年 分配金推移の比較

毎月分配金を2020年と比較してみても、以下のように概ね増配する月が多かったです。

(オレンジが増配率)

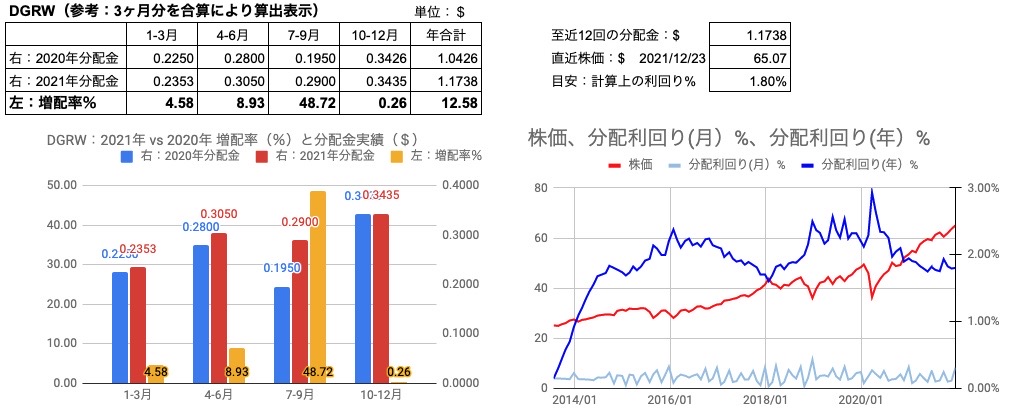

他のETFと同様、3ヶ月スパンで参考に集計してみた結果は以下のとおりです。

2021年の最終的な増配率は前年比約+12.6%と、注目に値する増配率で着地しています。

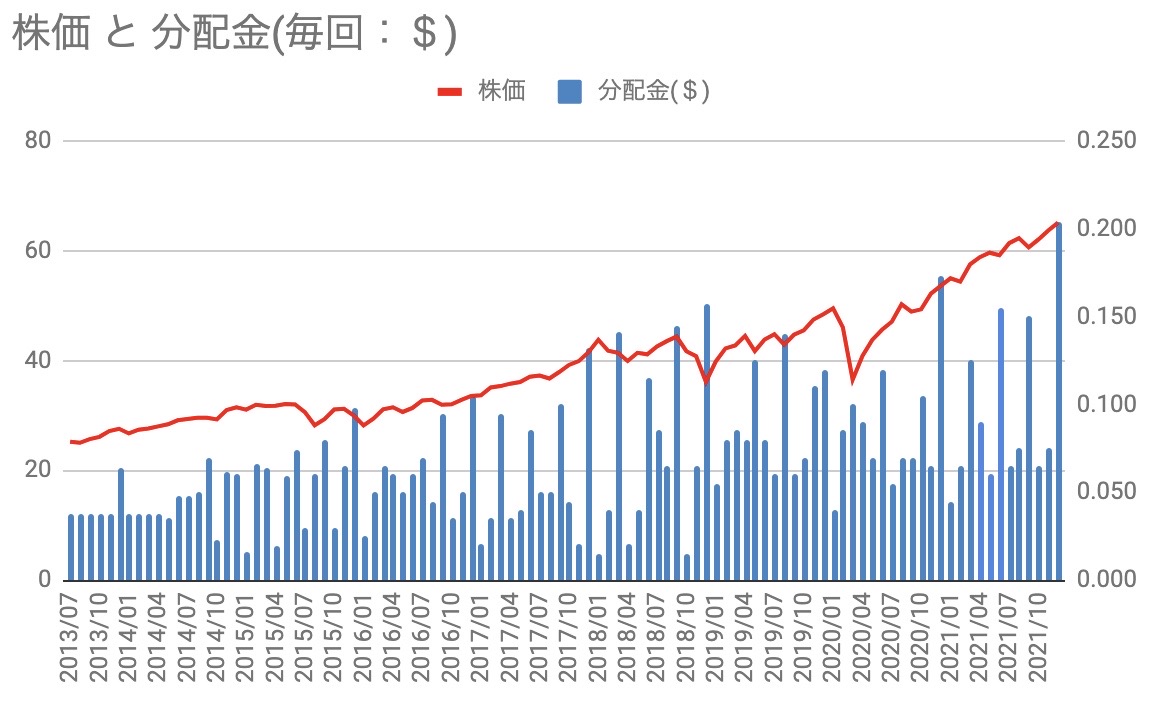

DGRW運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

全体を俯瞰してみても右肩上がりが継続しているように見受けられます。

質にこだわるDGRWらしい推移とも言えそうです。

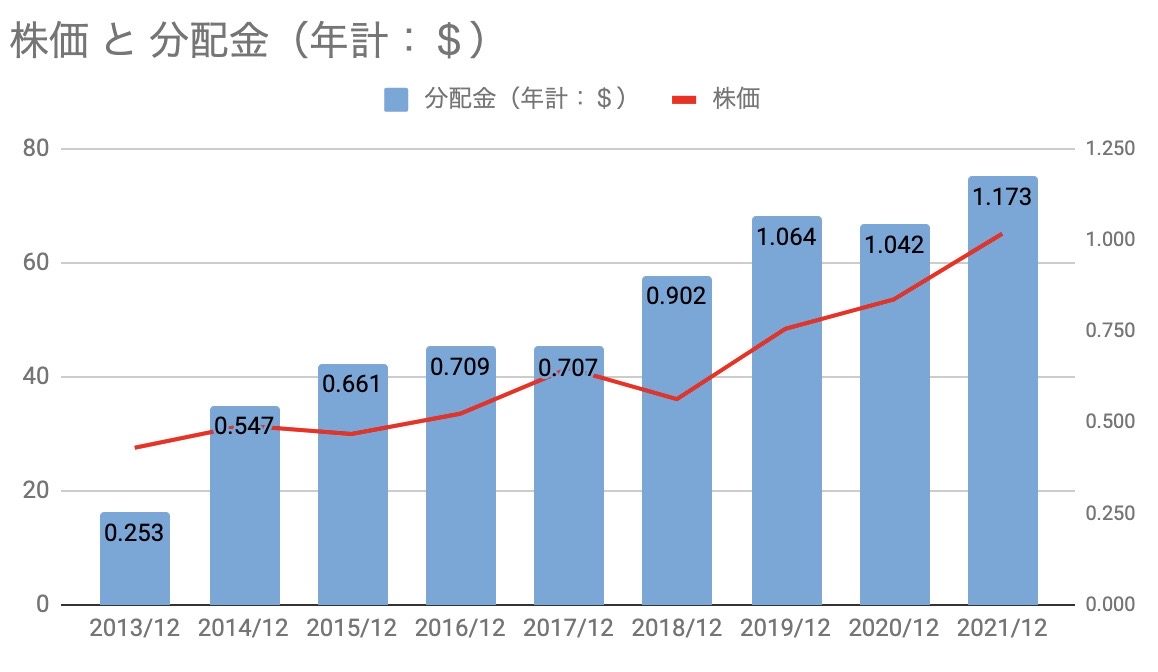

DGRW運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

2020年は約-2.1%減配していましたが、2021年に約+12.6%と復調しました。

2022年も注目です。

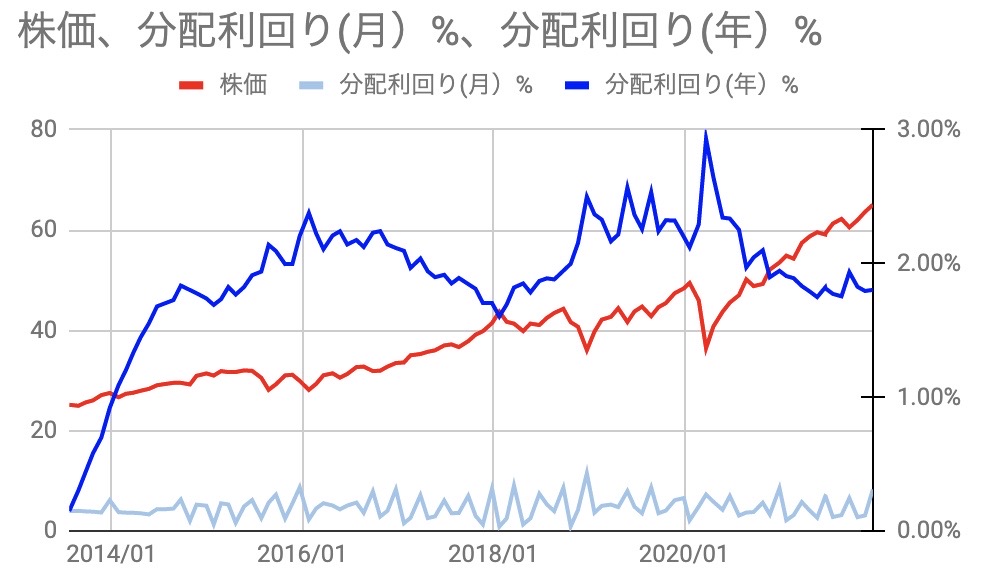

DGRW運用開始以降の株価と分配利回りの推移

2022/1/15日現在(2022/1/14終値$65.22)と直近12回の分配実績から算出した結果は1.80%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは今回の記事更新(2021年データ更新時)の内容です。2022年以降、最新の参考目安や毎月の分配金実績については、毎回の分配金が出た後に別途記事を作成していこうと考えます。

概ね2%前後の分配利回りで推移しているように見受けられます。

コロナショック時などの下落時に仕込めたらそれなりの利回りにはなりそうでもあります。

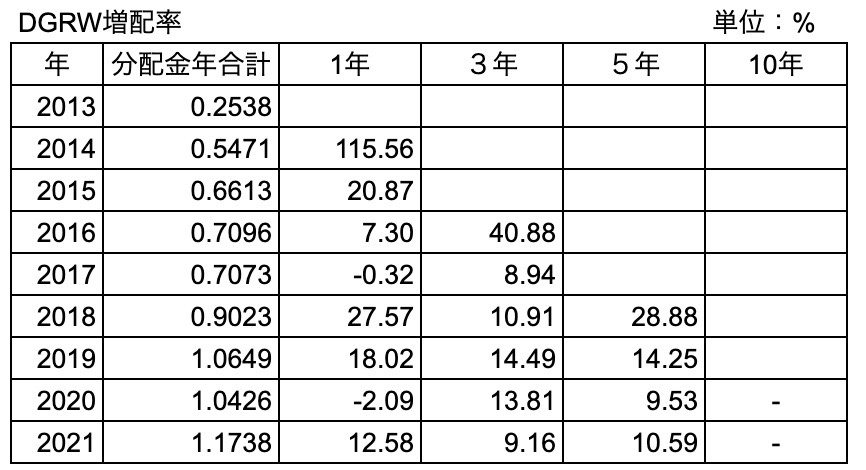

DGRW運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年)

DGRWの2021年分配金実績反映後の増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注:弊ブログ独自の分配金実績集計に基づいて、私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

10年は経過していませんので、5年増配率までを掲載していますが、5年増配率でみても約10.6%程度あります。

これからもキープできるのか楽しみです。

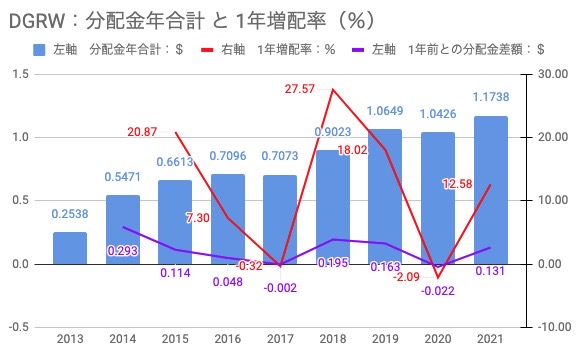

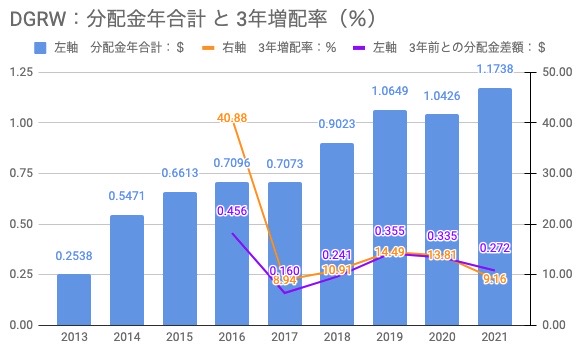

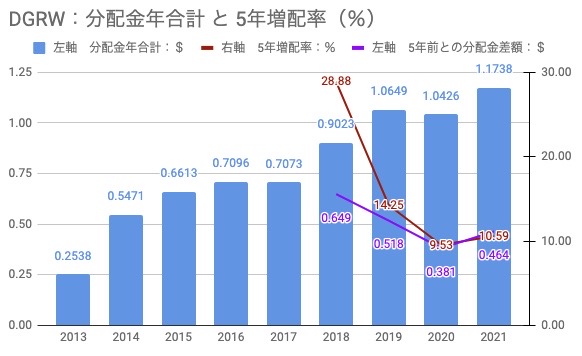

分配金年合計($)と1年増配率(%)

2021年分配金実績を踏まえ、参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフ(更新版)を下に掲載しておきます。

(視認性をあげるため、分配金初期の桁外れな値は除外していることもあります、ご了承ください)

【2022年2月28日追記】分配金年合計と増配率推移グラフに、比較単位スパンでの差額推移を追記してみました(以下、3年と5年にも反映)

2021年の復調を受け、2022年の推移が楽しみです。

分配金年合計($)と3年増配率(%)

分配金年合計($)と5年増配率(%)

3年、5年増配率での約10%前後をこのままキープできるのかも楽しみにみていきたいと思います。

【参考】株価終値ベースでの過去推移

この内容は、以前別記事「【参考】DGRW(ウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長ファンド)の月間上昇率などを調べてみた」でご紹介した内容に対しての”その後”です。

前月末日、前日末日、前年末日などさまざまなスパンの株価差をもとに、弊ブログで独自に参考集計したものとなります。

あくまで過去の実績(過去はこうだった)というものです。

長期投資の備忘録、モチベーション維持程度に作成しましたが、これからDGRWへの投資を考えている人や、場合によっては下落相場時の心理的な下支え(過去実績を見て、未来を信じてホールドし続けようという気持ち)などにも使えるかもしれません。

少しでもなにかの参考になれば幸いです。

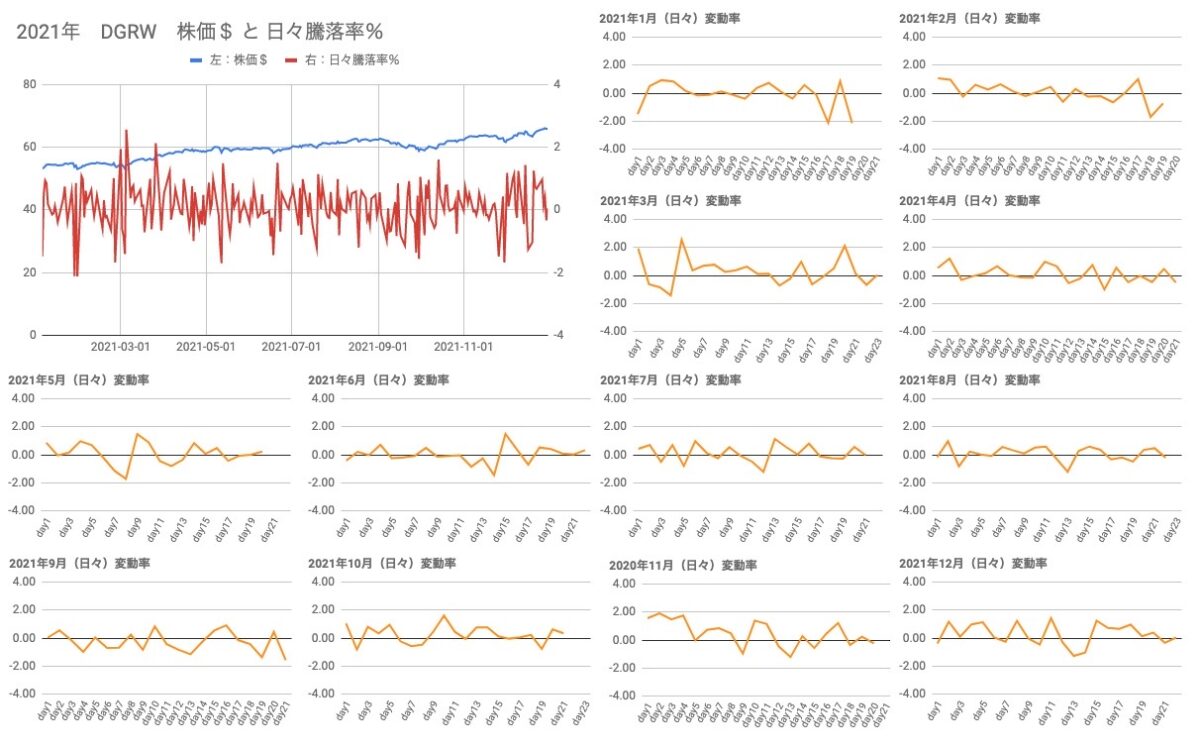

2021年 日々騰落率の推移

2021年に限定した「日々騰落率」(前日終値と当日終値の差から算出)を月別に表示した参考グラフです。

2021年は堅調、激しく上下に動くような相場ではなかった印象です。

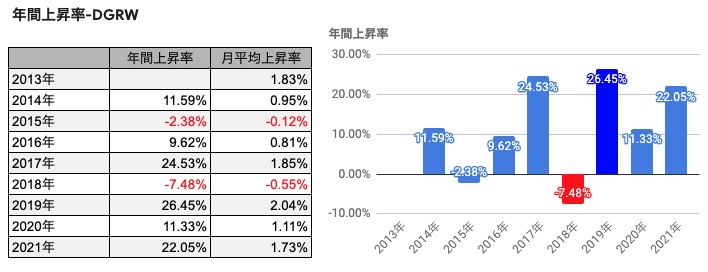

年別上昇率の推移(2021年終了時点)

前年最終日の終値と当年最終日の終値の差から算出した「年別上昇率」です。

注:期間を通じての最大上昇率の年を青色で、最大下落率の年を赤色で表示

2021年は株価終値ベースでみると約+22.0%の上昇でした。

過去比較でも3番目の上昇率を記録しています。

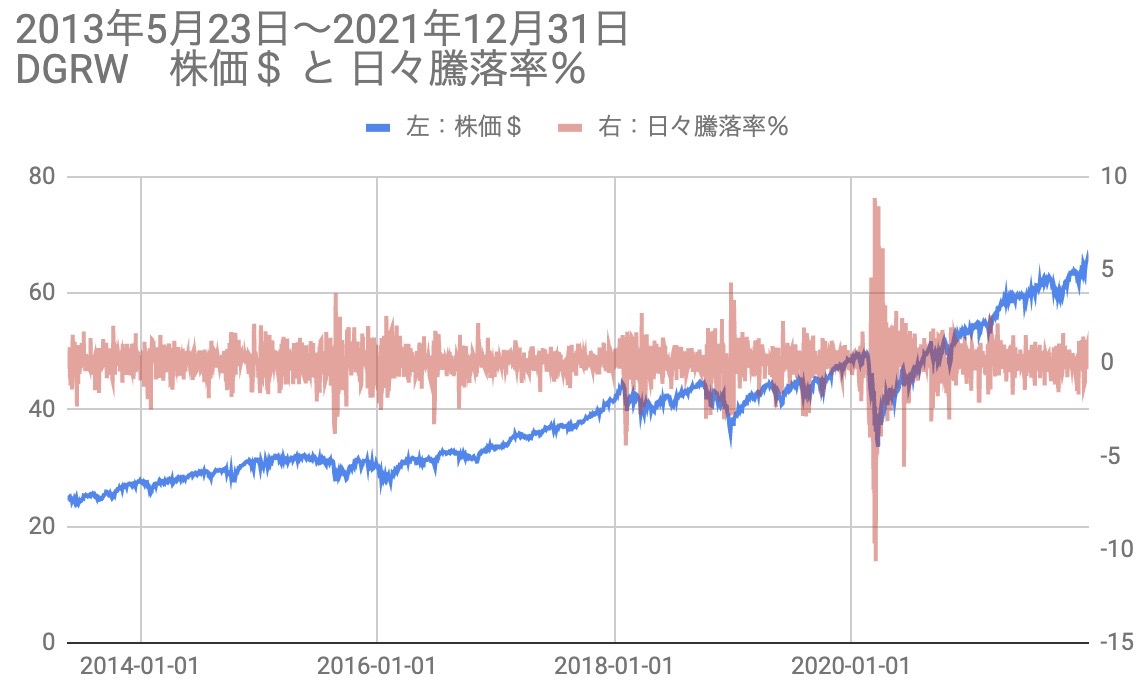

DGRW設定以降の株価と日々騰落率の推移(2021年終了時点)

こちらはDGRWの設定来株価推移に、日々の騰落率(前日終値と当日終値の差から算出)を追加したグラフです。

ETF設定からの歴史はまだ10年に満たないですが、着実に上昇をしています。

コロナショック時に大きく変動している以外は、設定来の日々騰落率は比較的堅調な推移といった印象です。

相場調整時には大きな変動もあるでしょうが、クオリティに特化したDGRWが今後、どういった挙動をするのか、下がりにくい傾向もあるのかなどにも注目しています。

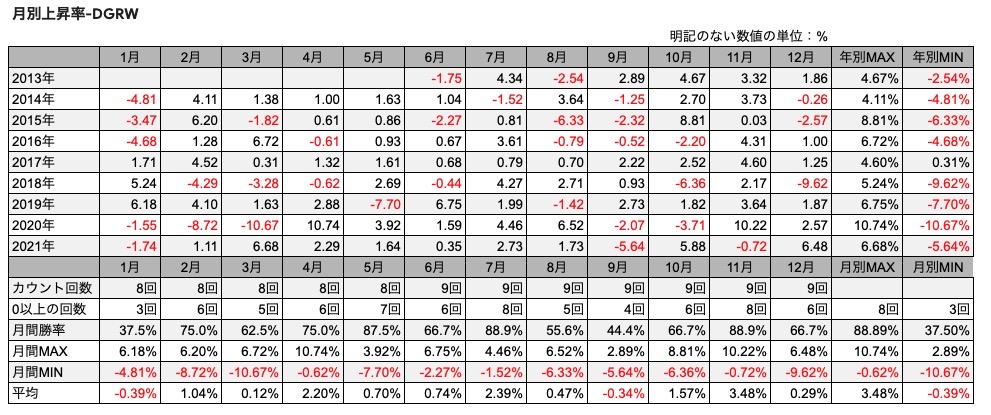

月間上昇率の推移(2021年終了時点)

前月最終日の終値と当月最終日の終値の差から算出した「月別上昇率」と、「月別の勝率」などをまとめて一覧表にしたものです。

2021年の年間通じて確認した場合、3月が月間の最大上昇率約+6.7%を記録していました。

その他パフォーマンスの高かった月は12月約+6.5%、10月+5.9%、7月約+2.7%、4月約+2.3%と続きます。

年間を通じて下落で終了した月は、1月約-1.7%、9月約-5.6%、11月約-0.7%の3回でした。

11月は例年好調ですが、設定来では2021年にはじめてマイナス推移、9月は過去一番大きく下げていた点も特徴でしょうか。

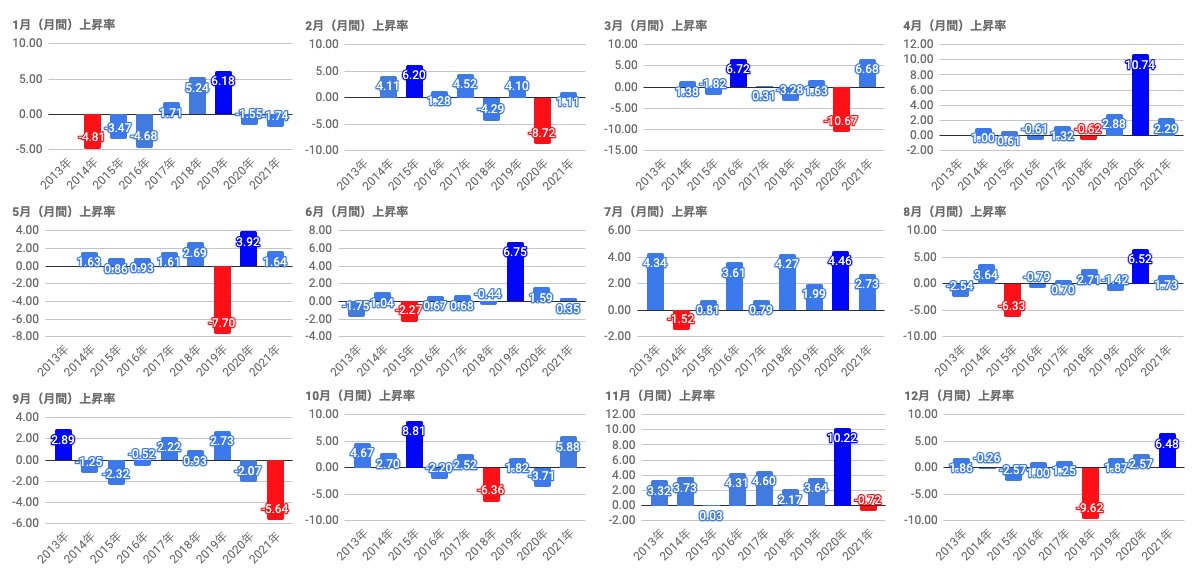

上記一覧表の推移を、各年の月別上昇率としてまとめたグラフは以下のとおりです。

注:各月の最大上昇率を青色で、最大下落率を赤色で表示

2021年の実績をふまえ月間の最大上昇、最大下落率を更新したのは以下のとおりです。

- 12月最大上昇率 約+6.5%

- 9月最大下落率 約-5.6%

- 11月最大下落率 約-0.7%(11月は初のマイナス推移)

4月、7月、11月などはグラフの0位置が下付近に位置していることからも、例年おおむね堅調な傾向にあることも確認できます。

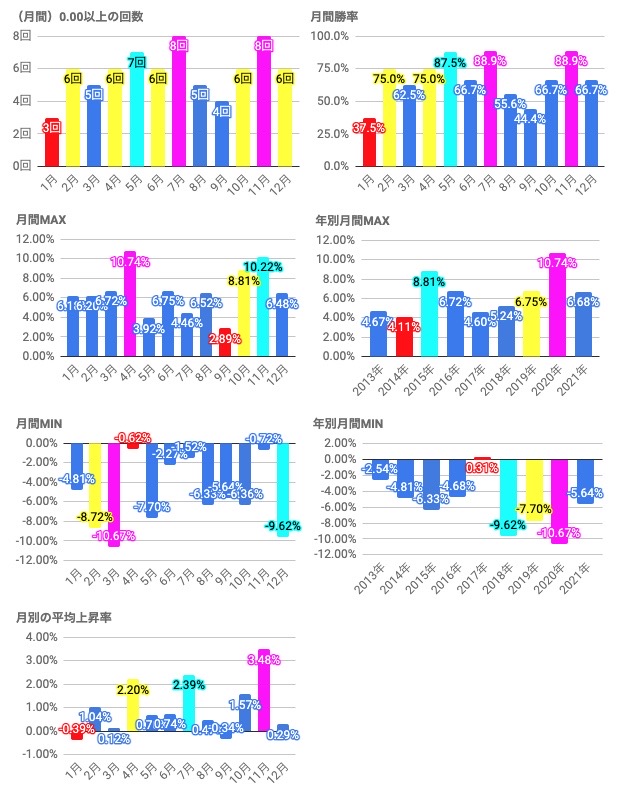

上記一覧表の推移を、「プラス終了月回数」、「プラス終了勝率」、「月&年別最大上昇率」、「月&年別最大下落率」でグラフ化したものは以下のとおりです。

注1:それぞれ1位をピンク色、2位を水色、3位を黄色、ワースト1位を赤色で表示

注2:設定来集計のためカウント回数の都合上、1月〜5月は総カウント8回、6月〜12月は総カウント9回と差があります

①0.00以上の回数集計結果より(カウント回数1月〜5月計8回、6月〜12月計9回と差はある)

過去の実績傾向として7月、11月は月間をプラス上昇で終了する回数が一番多く、次いで5月と続く(逆に1月がワースト)。

以降、2月、4月、6月、10月、12月が同回数。

②0.00以上の回数集計結果から算出した勝率より

7月、11月の勝率約89%に次いで、5月約88%、2月と4月約75%と続く。

(2月と4月のカウント回数が1回分少ないため、同回数の6/10/12月より勝率が高く表示されている)

③月間MAX(月別の最大上昇率)と月別の平均上昇率より

月単位の上昇率では2020年4月、2020年11月、2015年10月の順に1位〜3位の最大上昇率を記録(ワーストは2013年9月)。

平均上昇率からならして見ると1位11月、2位7月、3位4月の順に平均上昇率が高い傾向(平均のワーストは1月)。

月別の最大上昇率でみたときに7月は3位以下だが、7月は相場自体がおおむね堅調な過去傾向にある。

④年別月間MAX(年単位別の最大上昇率)より

年単位での上昇率という観点では2020年4月が1位、2015年10月が2位、2019年6月が3位(ワーストは2014年2月)。

近年のコロナショック後の復調時が一番優れた上昇率を記録している。

⑤月間MIN(月別の最大下落率)と月別の平均上昇率より

月単位の下落率では2020年3月、2018年12月、2020年2月の順に1位〜3位の最大下落率を記録(ワーストは2018年4月=ここでいうワーストは下落が一番小さかったという意味)。

平均上昇率からならして見ると、上昇率のマイナス推移は1月、9月のみ。

⑥年別月間MIN(年単位別の最大下落率)より

年単位での下落率という観点では2020年3月が1位、2018年12月が2位、2019年5月が3位(ワースト=一番下落しにくかったのは2017年3月)。

リーマンショックを経験していないので、コロナショックが最大下落だったということがわかります。

余談ですが2017年はマイナスになる月が一度もなかったことも確認できます。

わたしも当時から米国株に少しずつ参戦していましたが、今ではあまり考えられない凪相場だったことを思い出します。

まだまだ設定から経過年数は短いですが、長期で見たらどのような推移となるかこちらも楽しみです。

個人的な感想

類似する配当成長などに特化したVIGなどと比べると、経費率が比較的高いのはやはり気にはなりますが、人によっては毎月分配であったり、特徴的なファンダメンタルズ分析により構成されるETFに興味のあるかたもいることと思います。

設定来でみるとVIGをアウトパフォームしている点も興味深いです。

まったく銘柄の重複しない小型株で同様の考え方に基づいて設定された”DGRS”とあわせて保有すれば、大型〜小型までを網羅できるなどといった点も特徴的です。

上記のDGRSについては、過去に別記事を作成しています。

気になるかたは「【DGRS】ウィズダムツリー 米国小型株クオリティ配当成長ETFのご紹介!」をご覧ください。

さまざまな企業の決算状況を確認、評価することはなかなか難しく(とくに米国企業など情報がさらに限られる環境においては)、このような視点で銘柄分析、保有銘柄の入れ替えなどをまるっと含めて、すべて0.28%の経費率で行ってくれるというのであれば、人によっては検討に値する貴重なETFではないかとも考えています。

2021年は株価成長に加え、1年増配率も+12.6%と堅調な伸びを示していました。

2022年はこのようなクオリティに特化したETFが市場平均を上回るのでしょうか。

相場の動向など知るすべはありませんが、今後も定期的にウォッチしていきたいと思います。

個人的には興味深いETFとしてずっとウォッチしていますので、また来年も比較してみたいと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!