こんにちは、おーです!

最近、頻度多く投稿している比較記事ですが、今回は「SCHD」と「VIG」を個別に比較してみたい思います。

この比較記事はいつもどおり初心者のわたしなりの視点で、自分が投資をする際の参考にしたいと思う概要情報を把握するための、ざっくりとした比較です。

(購入をオススメするものではありません、投資はあくまで自己判断・自己責任の前提でお願いします)

【主な内容】

- 各ETFの基本構成と特徴

- 各ETFに関する直近の比較記事2021/3月と現時点の銘柄変更などに関する状況

- 各ETFのセクター保有割合の比較

- 各ETFの保有上位20銘柄の重複程度、20位までと21位以下のセクター別保有割合などの参考比較

- 保有銘柄重複程度の比較

- パフォーマンス推移の比較

- 分配金、増配率、利回り推移の比較

興味のあるかたはご覧いただけると嬉しいです。

【2021年11月16日追記】

かなりの悲報です、2021年11月15日付けでサクソバンク証券の米国ETF取扱銘柄が大幅に制限されることになり、このような優良、興味深いETF(SCHD)はサクソバンク証券では購入できなくなりました。

関連記事のご紹介【2022年2月20日追記】

| 記事の概要/投稿時期 | 件名(クリックで記事へジャンプ) |

|---|---|

| 更新情報/2022年2月 | 【更新】SCHD(Schwab 米国配当株式ETF)2021年実績など |

| 更新情報/2022年1月 | 【更新】VIG(バンガード・米国増配株式ETF)2021年実績など |

【比較】SCHD vs VIG(2021年6月)

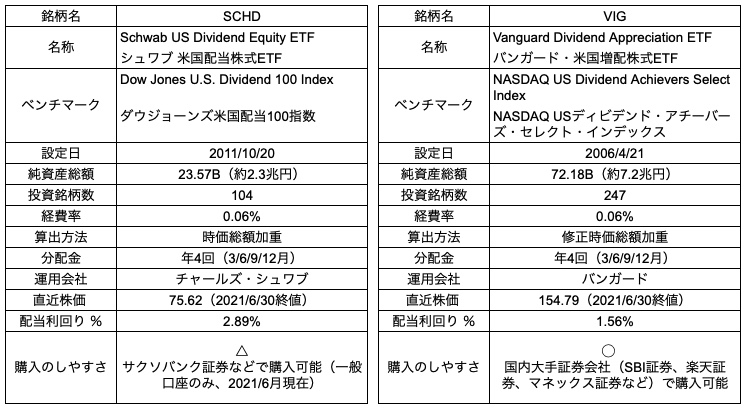

各ETFの基本構成と特徴(概要)

ETFの基本構成や特徴は簡単なご紹介とさせていただきます。

各ETFの基本構成

引用元:純資産総額、直近株価yahoo! finance USA

その他情報引用元:各ETF運用会社のホームページ情報など

純資産総額は1$=100円として換算

配当利回りは直近株価と年間分配金実績をもとに弊ブログで算出

VIGは認知度およびパフォーマンスに加え、将来性も期待されている人気の高いETFで、国内大手証券会社でも購入が可能です。

また、VIGは最近ではPayPay証券で「少額」かつ「日本円で」購入もできるようですね。

非常に恵まれた時代になっている実感もあります。

SCHDは残念ながらサクソバンク証券などの一般口座でしか購入できない(手軽とは言いがたい)認識です(2021/6月現在)。

各ETFの特徴

双方、配当の有無にこだわるETFですが、SCHDは構成銘柄数に制限を設けています。

VIGはわたしが紹介した時期(2021/2月当時)からまだ数ヶ月ですが、銘柄数が増えていることが確認できます。

(2021/2月当時:212銘柄⇒2021/6月時点:247銘柄)

配当成長とともに株価上昇も期待できる優秀なETFという認識ですので、人気があることもうなずけます。

もともと高配当投資に興味を持っていたわたしですが、いまはこれらのETF(配当成長と株価成長に期待できるETF)に考えがシフトしています。

個人的に好きなETFですので注目しているところです。

【参考】各ETF紹介時からの銘柄変更などの状況

SCHDとVIGは2021/3月に、他のETFも交えた比較記事として紹介もさせていただきました。

その時点からは3ヶ月程度の経過ではありますが、現時点で銘柄の保有状況やセクター構成に変化があるかをざっくり比較しておきます(表は左欄が最新の構成状況です)。

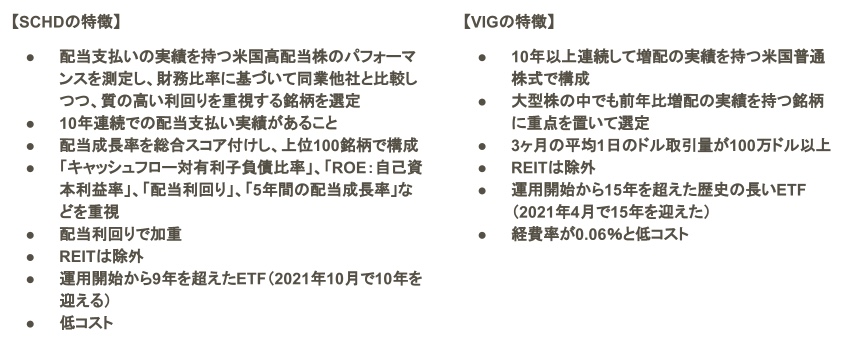

SCHDの状況

直近6月に個別比較している他の比較記事でも繰り返し掲載しているので、同じ内容の繰り返しで恐縮ですが(この記事だけをみられるかたもいることを想定し)、こちらでも掲載させていただきます。

着色部が順位変動銘柄ですが(すべての銘柄を確認したわけではありませんが)、上位陣の構成をみる限りではこの短期間では、保有割合の変更のみで銘柄入れ替えは確認できませんでした。

1位のIBMなどは、類似のETF(わたしの考えるクオリティに特化したETFという意味)の中でも、SCHD特有の非常に特徴的な組入です。

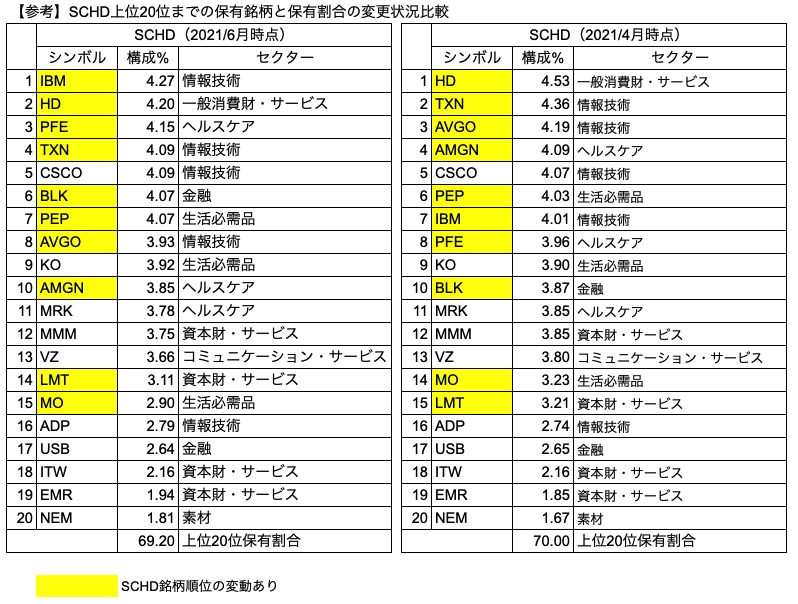

セクター保有割合ですが、情報技術セクターと金融が同率1位(情報技術が約7%大幅に増加、金融が約4.9%減少)となっています。

これを受け、全体構成はヘルスケアも約8.6%の大幅増加(生活必需品、資本財セクターが減少)など、上位陣の構成に変更があることが確認できます。

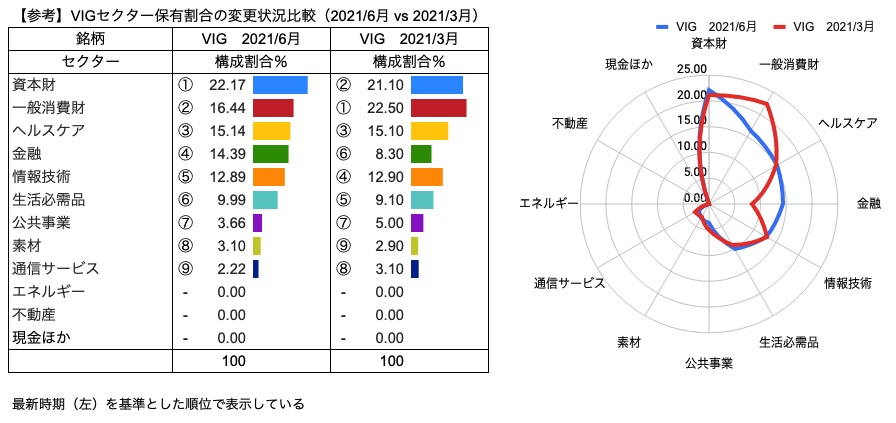

VIGの状況

VIGは2021年3月の記事以来ですので、当時と比較しておきます。

VIGは保有割合の変動に加え、銘柄の構成入れ替えなどがあった模様です。

上位20位までの銘柄に限って確認しましたが、以下のような入れ替えが確認できました。

- 上位20位以内の銘柄で除外された銘柄:DIS、COST

- 上位20位以内に新たに追加された銘柄:JPM、KO、AVGO、MRK

上位陣の銘柄入れ替えに伴い、21位以下へランクダウンした銘柄なども確認できます。

セクター構成も銘柄入れ替えなどを反映し、一般消費財が約6%と大きく減少、金融が同程度増えています。

SCHDは銘柄入れ替えはありませんが、セクターの保有割合が変更されており、VIGは銘柄入れ替えを含めたセクター保有割合の変更も確認できました。

次からは2021/6月時点の状況を比較していきます。

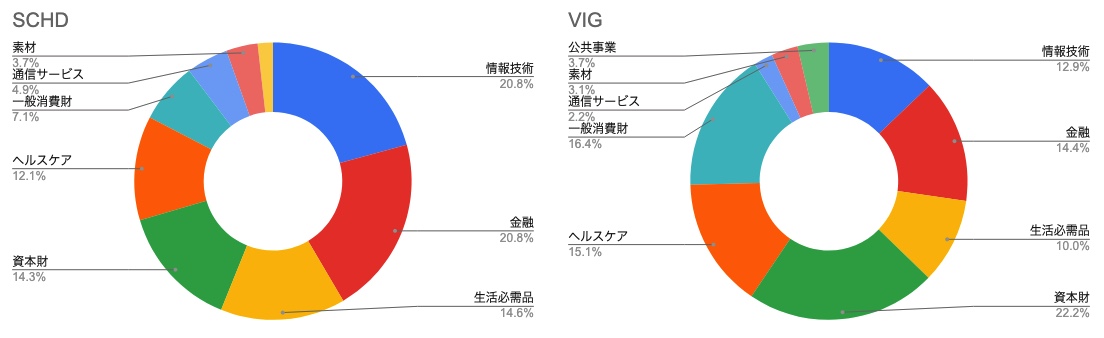

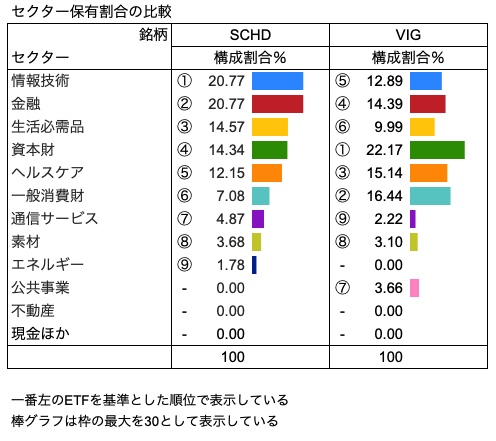

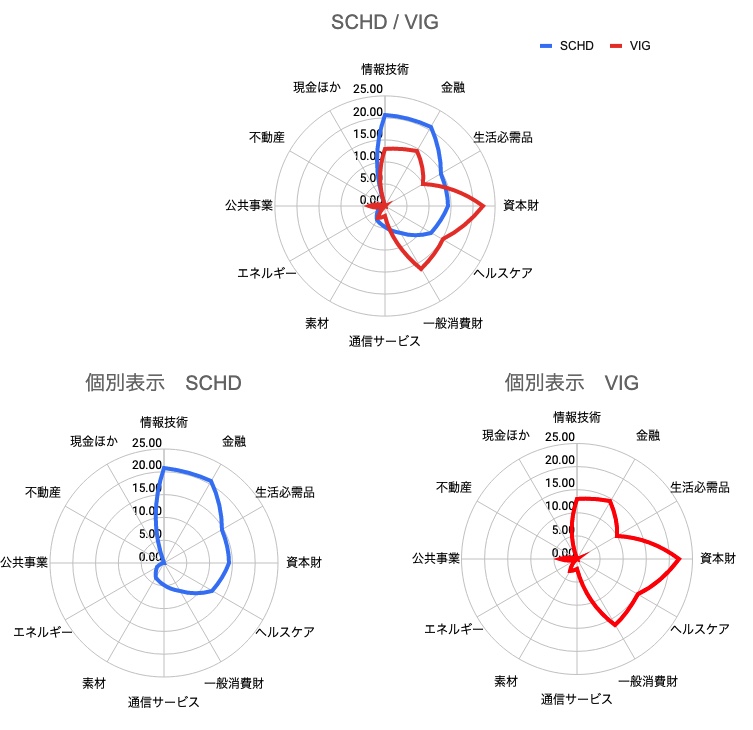

各ETFのセクター保有割合

ここからは2021/6月時点の状況を比較していきます。

各ETFの全体を俯瞰しての保有割合を比較してみた結果は、以下のとおりです。

今回も今までの比較記事と同様、3種類で趣向を変えて掲載しています。

- 棒グラフでの比較

- 円グラフでの比較

- レーダーチャートでの比較

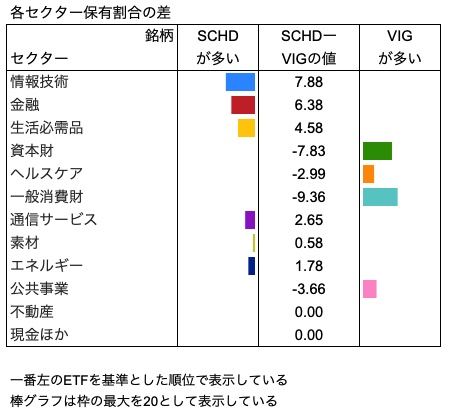

- 各セクター保有割合の差(差のみを棒グラフ化)

いずれかの見やすい表示で確認いただければと思います。

また、今回は④として、セクター保有割合の差を新たに作成してみました。

注:セクターの並びはすべて左のETF(今回は左にSCHDを配置していますので、SCHDの構成順位)に沿って上位セクターから順に並べています。

①円グラフでの比較

②棒グラフでの比較

③レーダーチャートでの比較

④各セクター保有割合の差(差のみを棒グラフ化)

上記セクター保有割合をもとに、「SCHDーVIG」で算出しました。

(中央に表示している差の数値は+なら左のSCHDが多い、ーなら右のVIGが多い)

- 全体の構成セクターを比較すると分散されている印象

- 双方とも少ないセクター:通信、素材

- SCHDに含まれないセクター:不動産、公益事業

- VIGに含まれないセクター:エネルギー、不動産

特徴的に感じたのは、VIGは資本財や一般消費財といったセクターが多く、情報技術や金融セクターがSCHDに比べて保有割合は少ない点です。

全体を俯瞰してみると、それぞれ回復期や好況期にパフォーマンスが良さそうなセクターを多めに保有している印象ですし、逆に不況期にパフォーマンスの下支えに期待できるヘルスケアや生活必需品も保有しており、走攻守が揃ったETFたちとも言えると思います。

保有銘柄上位1〜20位の重複、全体の重複程度、保有セクターの割合などの比較

続いて、上位構成銘柄の比較と、上位構成銘柄を基準とした、全体の保有割合などとの比較をしてみたい思います。

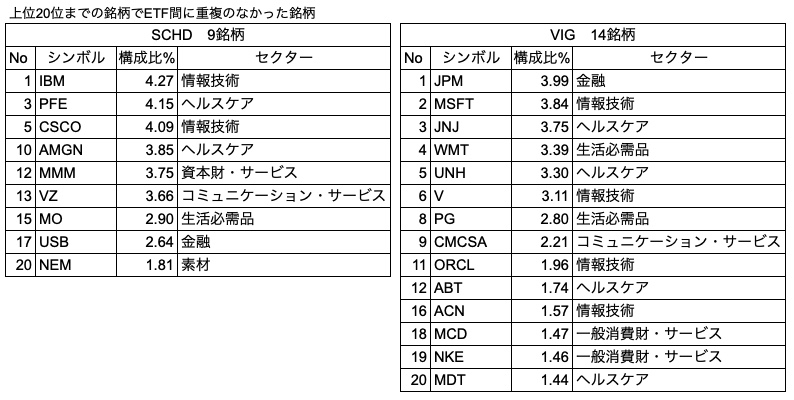

保有銘柄上位1〜20位の構成(重複)の比較

上位1〜20位までの銘柄について重複の程度を比較してみましたが、20位以内(保有割合が多めな銘柄同士での)重複は少ない結果に見受けられました。

逆に上位20位までの銘柄で、ETF間で重複のなかった(ETFの思想上、いずれかのETFにしか計上されなかった)銘柄は以下のとおりです。

これらの銘柄は、各ETFの21位以下でも銘柄重複は確認できませんでした。

- VIGは重複銘柄が少なく、SCHDと異なる成長著しい銘柄が多く含まれている印象

- VIGの保有割合が少ない情報技術セクターに対し、MSFTなど成長著しい優良銘柄を精鋭し保有しているとも捉えられる

- SCHDは銘柄数を絞り込んで選定しており、VIGとは異なる特徴的な銘柄で構成されている

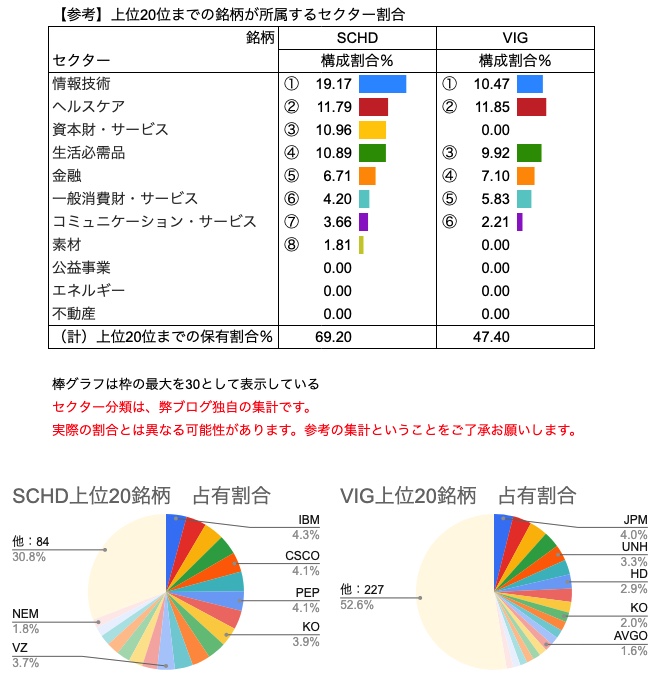

【参考】上位20位までの銘柄が所属するセクター割合(弊ブログ独自集計)

これは上位20位までの銘柄が所属するセクターを、弊ブログ独自に集計した表となります。

注:この表のセクター分類は、先程紹介したETF全体のセクター構成割合と、整合を保証するものではありません。

上位銘柄がどのような構成・セクター分類かをざっくり把握するための、あくまで個人的な参考集計という位置づけであることを、ご了承お願いします。

- 上位20銘柄が全体に占める割合はSCHD約69.2%、VIG約47.4%

- SCHDは上位陣が占める割合が多めで上位構成銘柄の寄与は大きい

- VIGのセクター保有割合1位である資本財は上位20位以内での保有はない(上位構成銘柄はSCHDと似ている傾向)

- 上位陣の銘柄構成だけでみるとSCHDのほうが幅広めに網羅している

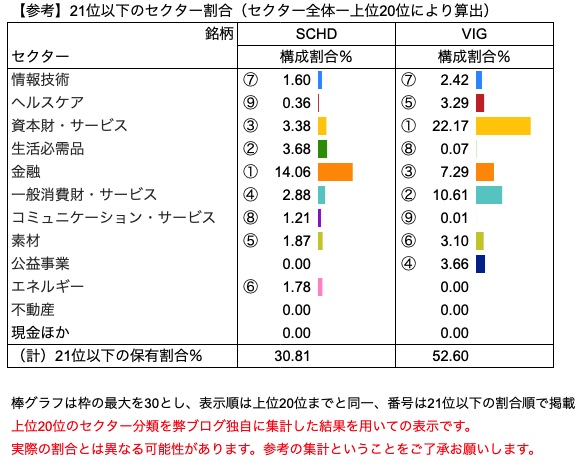

【参考】21位以下の銘柄が所属するセクター割合(弊ブログ独自集計)

上記、上位20位までのセクター保有割合(弊ブログ独自に集計した分類)をもとにして、『ETF全体の各セクター保有割合ー上位20位までのセクター保有割合』により、21位以下の保有割合を参考に算出、比較してみました。

注:この表のセクター分類は、上記同様、先程紹介したETF全体のセクター構成割合と、整合を保証するものではありませんので、ご注意ください。ざっくりイメージを掴むために作成した資料となります。

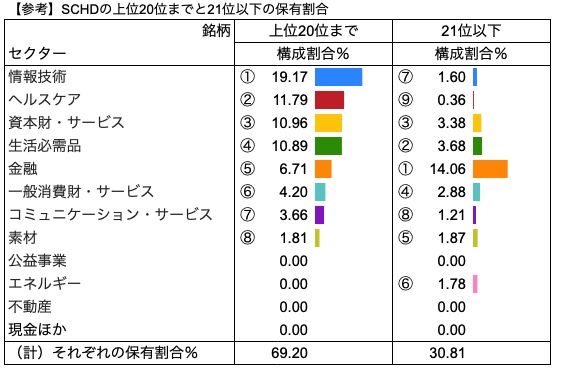

【参考】SCHDの上位20位までと21位以下の銘柄が所属するセクター割合(弊ブログ独自集計)

今度はSCHD内で「上位20位まで」と「21位以下」で横並びに記載してみました。

注:この表も先程の比較と同様、弊ブログで独自に分類、参考集計したものです。正確性を保証するものではありませんので、参考程度にご覧ください。

- 情報技術、ヘルスケアは上位20位までの構成銘柄で保有割合の大多数を占めている

- 情報技術セクターのほぼ大多数はIBM、TXN、CSCO、AVGO、ADPの5銘柄

- ヘルスケアのほぼ大多数はPFE、AMGN、MRK

- 資本財、生活必需品も上位20位の占める割合が多め

- 21位以下では金融が約45%程度を占める

- 公益事業、不動産は含まない

【参考】VIGの上位20位までと21位以下の銘柄が所属するセクター割合(弊ブログ独自集計)

こちらはVIG内での「上位20位まで」と「21位以下」で横並び記載です。

注:この表も弊ブログで独自に分類、参考集計したものです。正確性を保証するものではありませんので、参考程度にご覧ください。

- VIGも情報技術、ヘルスケアは上位20位までの保有割合が多い

- 生活必需品は上位20位までの銘柄でほぼ占有

- 保有割合第1位の資本財は21位以下の銘柄で構成されている

- 金融、一般消費財は分散されている

- エネルギー、不動産は含まない

ETF全体の保有銘柄、重量の重複

銘柄比較の最後に、ETFごと(全体)の保有銘柄、重量などの重複程度を確認してみます。

以下、引用元はFund Overlap(etfrc.com)です。

SCHD vs VIG

- 銘柄の重複数は32銘柄

- SCHDの保有銘柄に対し、32.3%重複

- VIGの保有銘対し、10.1%重複

- 重量(ウェイト)の重複は18%で低い

- 銘柄の重複も約30%程度であり、VIGの銘柄選定とは異なる視点でSCHDの構成銘柄が選定され、加重されていることが確認できる

パフォーマンス推移の比較

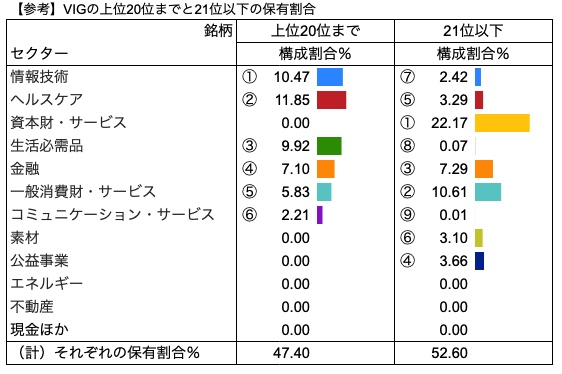

トータルリターン推移の比較(SCHD設定日:2011/10/20以降)

今回はSCHDの設定日(2011/10/20)以降の推移を比較します。

ETFreplay.comから引用させていただきました。

ベンチマークとしてVOOを参考に掲載しています。

| トータルリターン | VOO(329.2%) > SCHD(294.1%) > VIG(262.5%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VOO(16.7%) > SCHD(15.9%) > VIG(15.4%) |

| ドローダウン | VOO(-34.0%) > SCHD(-33.4%) > VIG(-31.7%) |

2021/6月時点ではVIGと比較してSCHDが31.6%トータルリターンが高い結果となっています。

リターンの差は、直近のパフォーマンス差によるものが大きそうです、直近ではバリュー銘柄よりの相場といえるのかもしれません。

直近、SCHDの分配金(=配当再投資額)が少しずつVIGに近づきつつある点なども要因なのかもしれません。

それにしても、いつみてもVIGのドローダウンの低さは目を見張るものがありますので、暴落相場でも安心して買い持ちできるETFの筆頭と言える存在という認識です。

それぞれ保有セクターに特徴がありますので、双方を補い合うパフォーマンス推移も期待できそうな気がしますが、今後の推移はどうなるでしょうか、楽しみにしたいと思います。

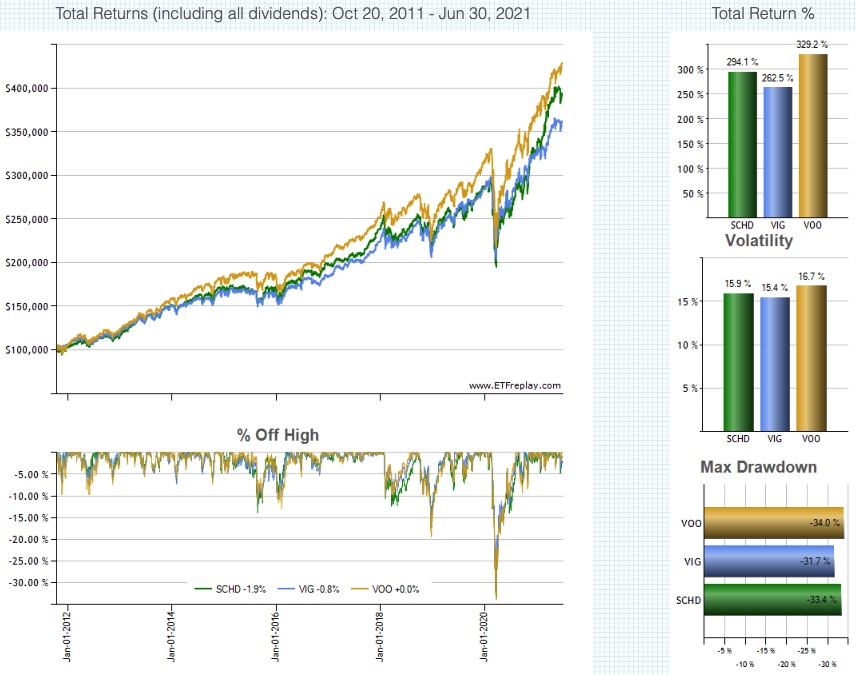

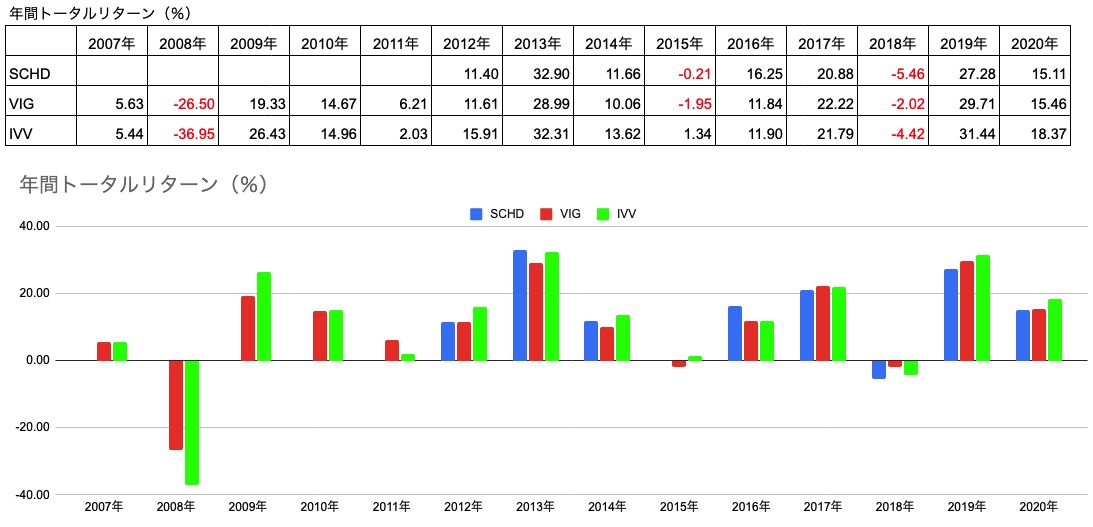

年間トータルリターン推移の比較(2012〜2020年以降)

VIGが設定されて以降(VIG設定が2006年のため2007年以降)でみてみます。

(SCHDは設定が2011年のため2012年以降から登場)

ベンチマークとしてIVV(S&P500)を参考に掲載しています。

(引用元:yahoo! finance USA)

- VIGは2008年の下落耐性が優れていることが確認できる

- SCHDとVIGは年によって抜きつ抜かれつ、年単位で全体を通じて見ると拮抗している印象

- 2018年をみるとSCHDよりVIGのほうが下落耐性がある

- 双方の保有銘柄は大きく異なるが、パフォーマンス推移が拮抗していることは非常に興味深い

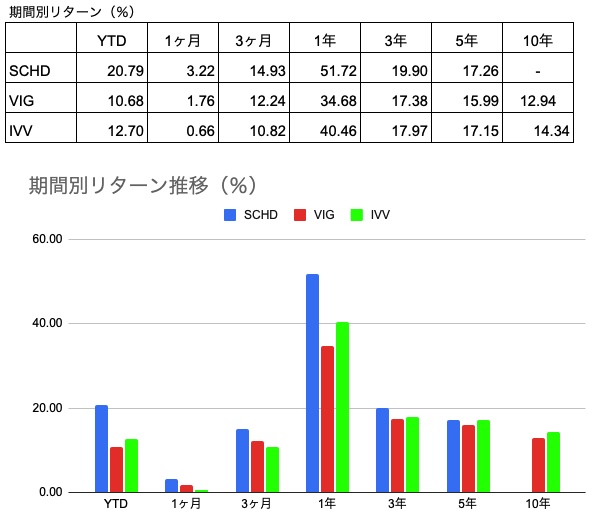

期間別リターン推移の比較

年初来などのリターンも比較しておきます。

(引用元:yahoo! finance USA)

- SCHDの直近パフォーマンスの影響もVIGをアウトパフォームしている要因ということが確認できる

- 5年推移でみればSCHD、VIGのリターンは拮抗している

- VIGは10年でみてもIVVと拮抗している

分配金、増配率、分配利回りの推移

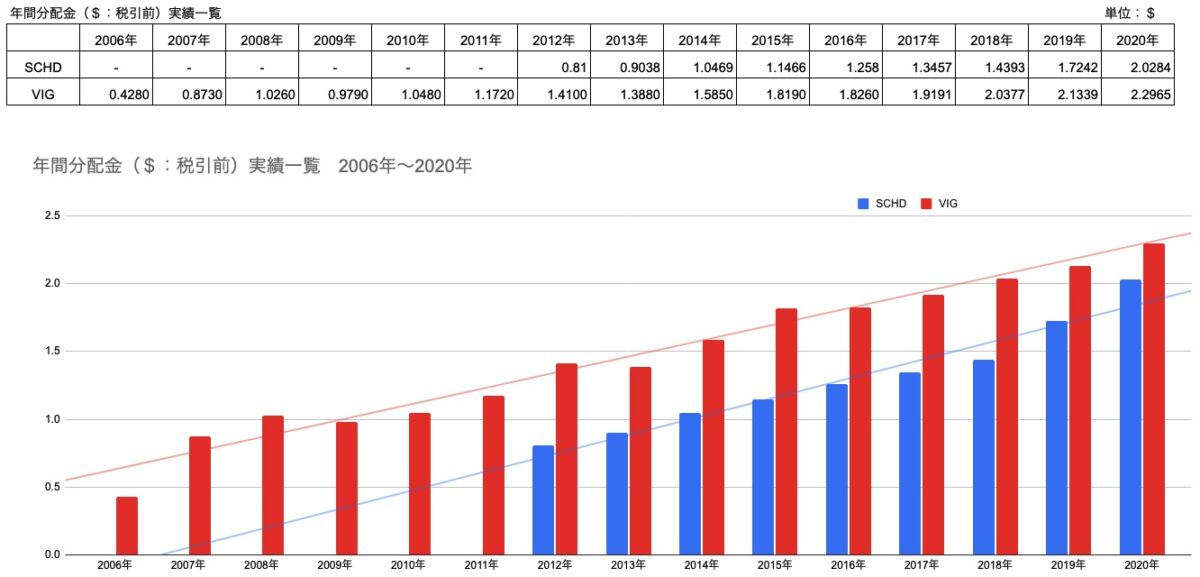

年間分配金($:税引前)実績の比較

VIG2007年、SCHD2012年以降の分配金実績を比較しています。

注:弊ブログで定例分配と判断した分配金のみを集計して作成した表となりますので、ご注意ください(不定期に出されているとこちらで判断した分配金を除外しています)。弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

参考にトレンドラインも記載していますが、集計実績をもとにした”あくまでただの参考傾向”です、ご注意ください(以降、同様です)。

- ともに右肩上がりの分配金成長が確認できる

- VIGは2009年、2013年に減配はしているが、以降は増配を繰り返している

- SCHDは現時点では毎年増配を繰り返している(減配の実績はまだなし)

- トレンドラインで見ると(ただの実績をもとにした参考傾向ではあるが)、若干SCHDのほうが上昇が大きめにみえなくもないが、両ETFとも順調に分配金が成長している傾向は同じ

- SCHDが過去と同様の年間分配金を出すなら(と仮定するなら)、今後数年程度でVIGの年間分配金を追い抜く可能性もありえるので注目

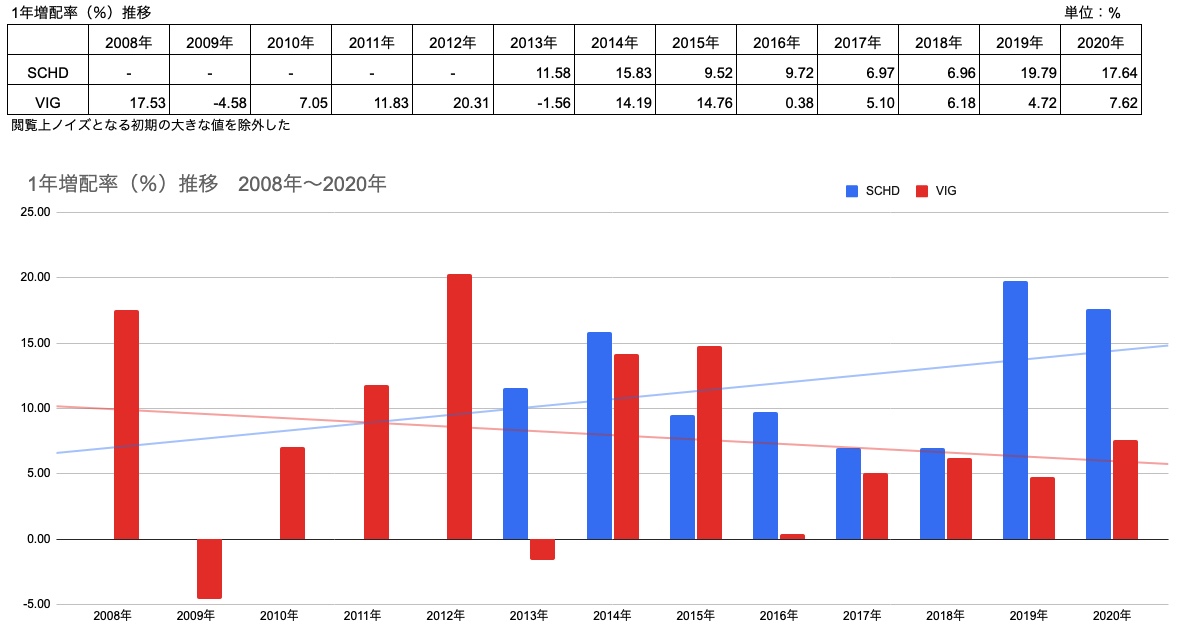

1年増配率(%)推移の比較

上記の分配金実績をもとに算出した1年増配率の比較です。

トレンドラインは、集計実績をもとにした”あくまでただの参考傾向”です。

- トレンドラインで見ると(ただの実績をもとにした参考傾向ではあるが)近年のVIG1年増配率は概ね10%以下で、一時期と比較して低めな推移にみえる

- SCHDも波はあるが毎年、増配を繰り返しており、ならしてみれば約10%/年以上ともみえる

- いずれも増配を繰り返すことが期待できるETFであり、今後の推移も期待できることに変わりはない

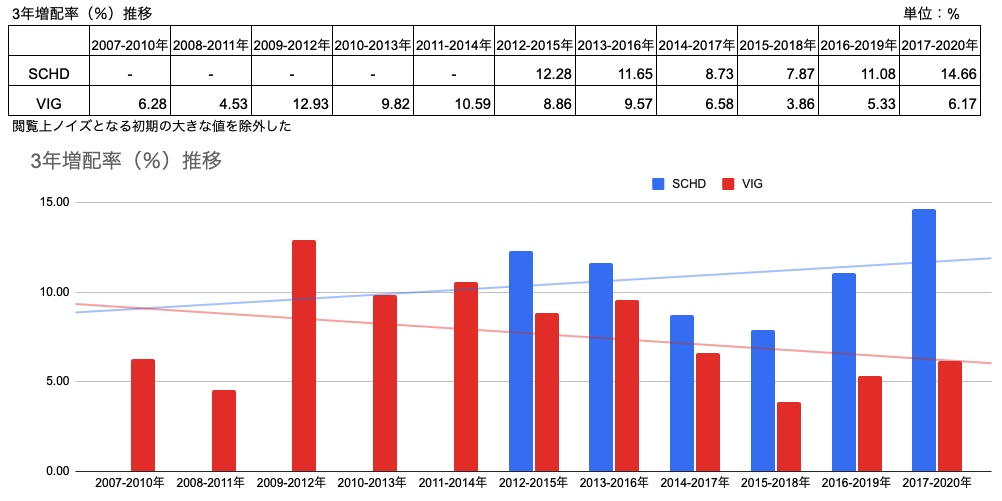

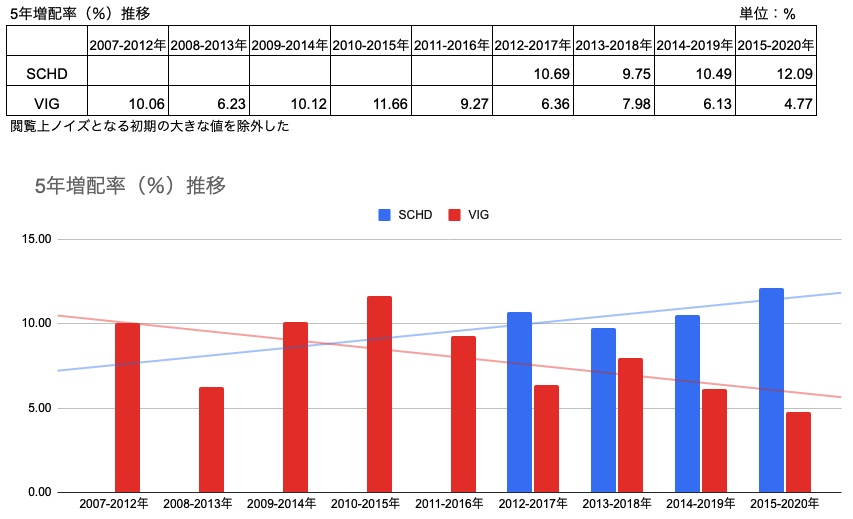

3年&5年&10年増配率(%)推移の比較

上記の分配金実績をもとに算出した3年と5年の増配率の比較と、VIGのみ10年増配率の推移を表示しています。

3年増配率

5年増配率

10年増配率(VIGのみ)

- 近年の増配率が低め推移にみえたVIGは3年、5年増配率でも同様な傾向にあるが、10年の長期スパンでみれば約8%程度の推移を維持している⇒今後の推移に注目

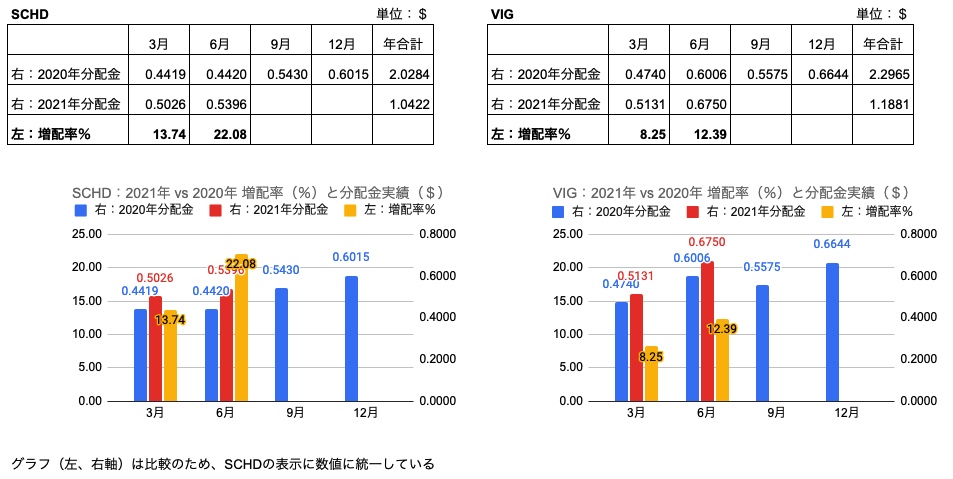

(途中経過)2021年 vs 2020年 増配率(%)と分配金実績($)

2021年半ばではありますが、2020年との比較です。

- 2021年上半期は両ETFともに3/6月高い増配率を維持⇒下半期にも期待

- SCHD上半期増配率:約17.9%

- VIG上半期増配率:約10.6%

- 特にVIGは年間を通じた1年増配率(さらに上向き傾向になるか)にも注目したい

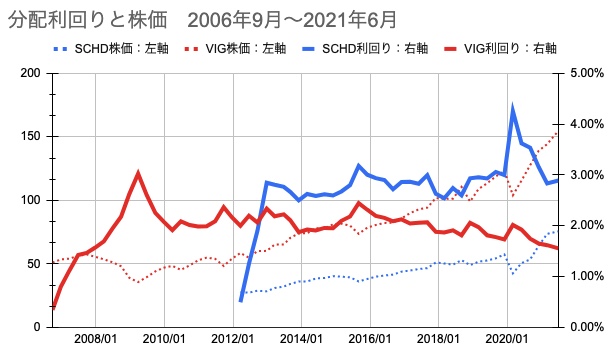

分配利回りと株価 2006年9月〜2021年6月

最後になりましたが、それぞれのETF設定以降の分配利回りと株価の推移を表示しておきます。

- SCHD分配利回りは2.5%〜3.0%程度(2021/6/30時点の株価に対し2.89%)

- VIG分配利回りはざっくり1.5%〜2.0%程度(同時点に対し1.56%)

個人的な感想

両ETFともに、個人的には非常に好きで注目しているETFです。

ドローダウンも市場平均より優れていますし、どんな天候でも買い持ちでき、増配基調も著しく、市場平均に負けず劣らずのパフォーマンス推移も期待できることから、長期投資&長期の定期的な買い増しにも適しているETFだと考えています。

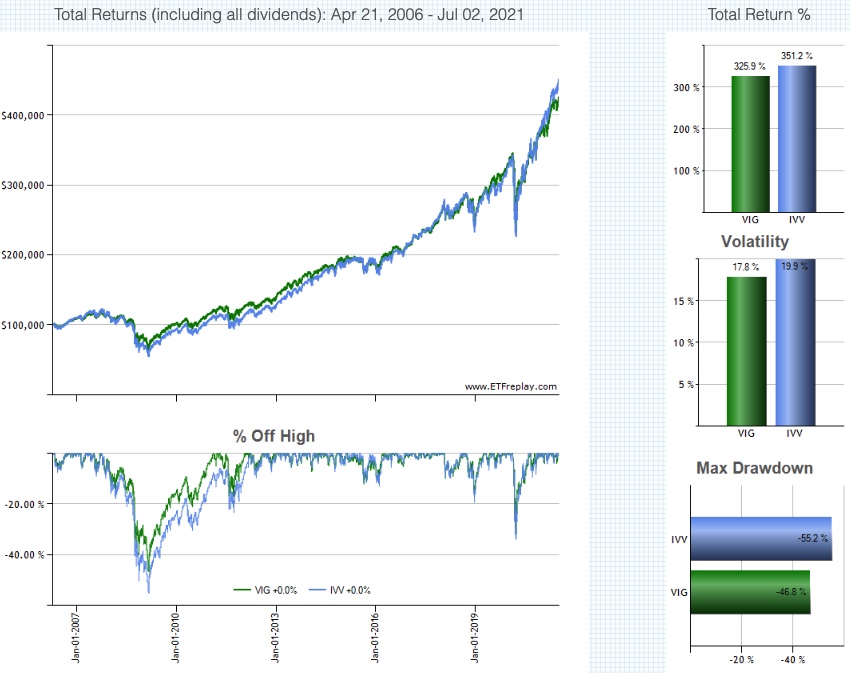

今回、比較のためパフォーマンス推移はSCHD設定以降で比較しましたが、VIG設定以降でIVVと比較すると、長期にわたる配当再投資の影響もあり、上記比較時の結果よりさらに市場平均と近い結果となります。

(以下、VIG設定以降のIVVとの比較チャート)

リーマンショックも乗り越え、高みを目指し続けているVIGは、信頼の厚いバンガードの超優良ETFという認識です。

SCHDと異なり、VIGの構成銘柄に上限があるのかは定かではありませんが、今後も設計思想に合致する銘柄が随時追加される可能性を考えると、VIGはまだまだ成長余地の大きな銘柄をどんどん保有していくことも想定されますので楽しみです。

また、チャールズ・シュワブのSCHDも、VIGに負けていない超優良ETFだと個人的には考えています。

(日本での認知度が低いだけなのか、銘柄選定に癖があるということから敬遠され話題にあがらないのか、手軽に購入できないことから候補にあがることすらないのか、詳細はよく分かりませんが、日本人のYouTubeなどで”オススメとして紹介される人”は見たことがありません)

VIGの少し物足りない(と個人的にわたしが感じているだけな)部分である、分配金や増配率という観点からみても、SCHDは高配当ETFの雄であるVYMと同程度の配当利回りを有しつつ高増配も繰り返しており、なおかつプラスして、高配当ETFのVYMより株価成長も期待できる、両取りのETFとして今後に大注目しています。

(個人的な注目度という点では、VYMを大きく超えている)

優良成長銘柄を揃えたVIGと、優良バリュー銘柄を多く揃えている(と個人的な認識の)SCHD、投資家の判断によるところですが、保有銘柄、セクター保有割合も双方に特徴がありますので、ある程度重複保有しても問題なさそうというのが個人的な感想です。

保有ETFの厳選に悩みはつきませんが、これからも度々比較して、インデックス投資だけでは味わえなさそうな(退屈ともとれる)長期投資の楽しみにしたいと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!