こんにちは、おーです!

本日は米国ETFバンガード・トータル・ストック・マーケット【VTI】について、ざっくりご紹介させていただきます。

関連記事のご紹介【2022年1月10日更新】

| 記事の概要/投稿時期 | 件名(クリックで記事へジャンプ) |

|---|---|

| 更新情報/2022年1月 | 【更新】VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)2021年実績など |

| 関連情報/2021年11月 | 【参考】VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)の月間上昇率などを調べてみた |

| 比較/2021年4月 | 【比較】VTI/DIA(2021年4月) |

| 紹介/2021年1月 | 【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETFのご紹介!(本記事) |

【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットETFのご紹介!

【VTI】バンガード・トータル・ストック・マーケットとは

VTIは2001年に設定、アメリカに上場された、運用開始から約20年が経過しようとしている歴史あるETFです。

株式投資の先進国である米国に上場するさまざまなETFのなかで、S&P500に連動するETFに次ぐ売買ランキング第3位に位置する、人気と実力を兼ね備えたETFです。

(ランキングは2020年12月現在)

VTIという1銘柄に投資することで『米国株式市場の投資可能銘柄ほぼ100%』をカバーすることができます。

| ティッカーシンボル | VTI |

| 名称 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF (バンガード・トータル・ストック・マーケットETF) |

| ベンチマーク | CRSP US Total Market Index (CRSP USトータル・マーケット・インデックス) |

| 設定日 | 2001/05/24 |

| ETF純資産総額 | $ 202.07 B(≒20兆円 注1) |

| 取引所 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |

| 投資地域 | 米国 |

| 投資銘柄数 | 3,597 注1 |

| 経費率(年率) | 0.03% |

| ETF売買ランキング | 第3位 注2 |

| 算出方法 | 時価総額加重 |

| 分配金など | 分配金あり、年4回(3/6/9/12月) |

注1:データは2020/12/31現在(総資産額日本円は1$=100円のざっくり換算)

注2:ランキングは2020年12月末時点

引用元:バンガードファクトシート(概況報告書)より

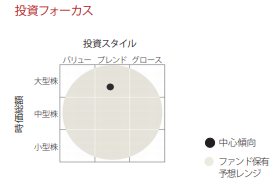

中心の傾向は大型株によっていますが中型株、小型株にも幅広く投資しています。

連動指数CRSP USトータル・マーケット・インデックスとは

VTIが連動する指数はCRSP US Total Market Index(以下、CRSP USトータル・マーケット・インデックス)への連動を目指します。

米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバー=これ1本で米国市場全体(大型、中型、小型株)に投資できます。

CRSPとは「シカゴ大学証券価格調査センター」の略称”Center for Research in Security Prices”で、1960年に米国株式市場のデータを開発した先駆者でもあり、歴史のある機関です。

このCRSP社とバンガード社が協力、新しいインデックスシリーズとして開発し、世界ではじめて指数として採用した経緯があります。

かつてVTIでは指数として「MSCI」を使用していた(~2013年5月頃まで)ようですが、このCRSP指数の開発を踏まえ、2013年6月以降に指数の切り替えを行ったようです。

チャート

VTIの日足チャートです、記事作成時(2021年1月下旬)の株価は約200$程度で推移しています。

トータル・リターン

連動する指数(ベンチマーク)との乖離も小さく安定した運用ができています。

トータル・リターン 要約(単位%)

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 基準価額(NAV) | 20.95 | 14.49 | 15.43 | 13.78 | 8.25 |

| 市場価格 | 21.05 | 14.50 | 15.44 | 13.78 | 8.25 |

| ベンチマーク | 20.99 | 14.50 | 15.44 | 13.80 | — |

設定以降、約20年ならして年平均8.25%の成長です(データは2020/12/31現在)。

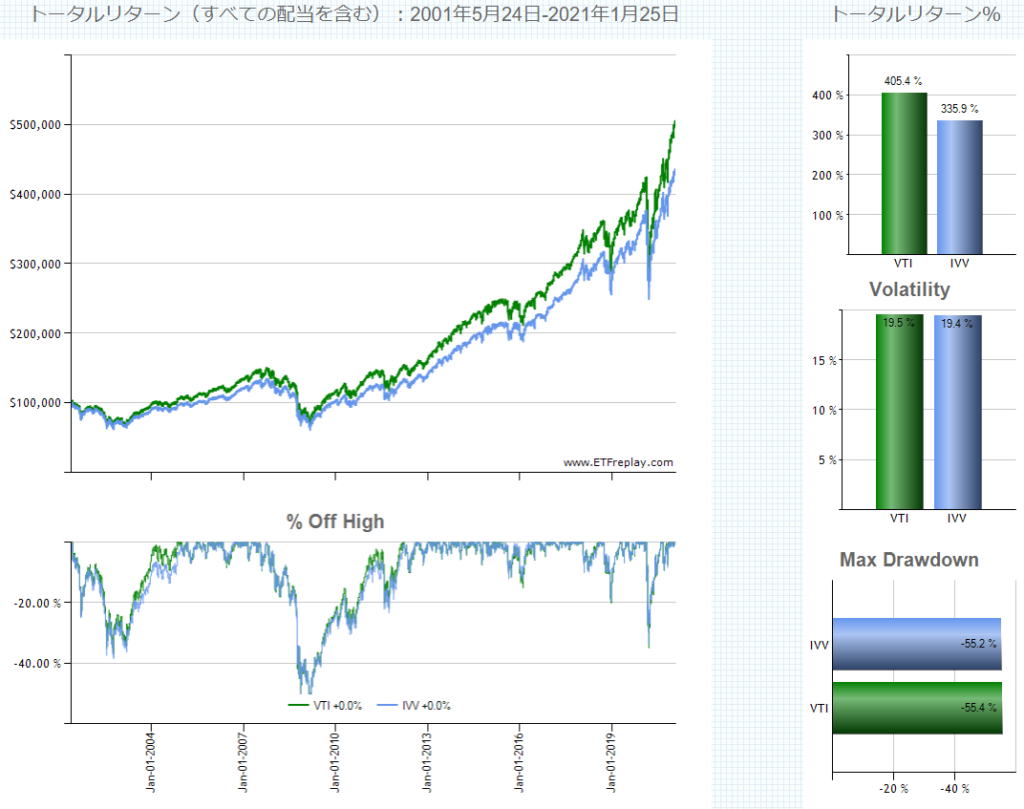

(参考)S&P500ETF(IVV)との参考比較

ブラックロックのS&P500に連動するETFであるIVVが、VTIと設定日が近く2000年5月15日だったため参考に比較してみました。

VTIの設定日を起点に2001年5月24日~2021年1月25日の期間に対し、VTIとIVVを比較してみた結果になります。

ETFreplayより引用

ETFreplayより引用

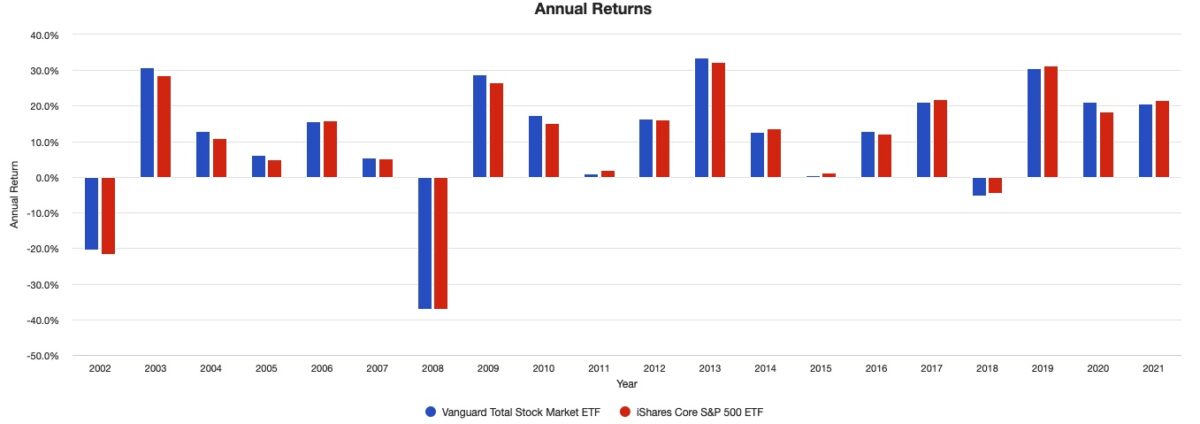

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

注:2021年は年途中(掲載2021年9月4日)であることにご注意ください。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

VTI、IVVともに年間リターンは拮抗していることが確認できます。

保有銘柄、セクター構成

いずれもデータは2020/12/31現在となります。

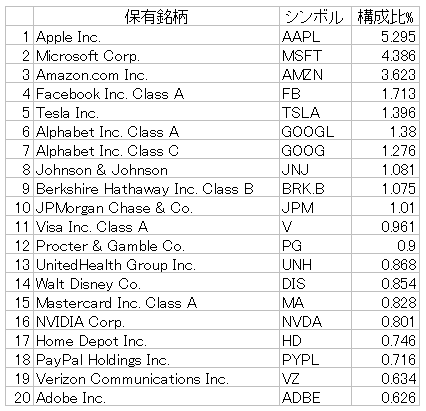

VTIの保有銘柄 上位20社

上位20銘柄が占める割合は約30%(上位10位≒22%、11位~20位≒8%)です。

時価総額加重ですので、上位銘柄がどうしても保有割合として大きくなります。

GAFAM(グーグル、Amazon、フェイスブック、アップル、Microsoft)や、テスラなどが上位を構成しています。

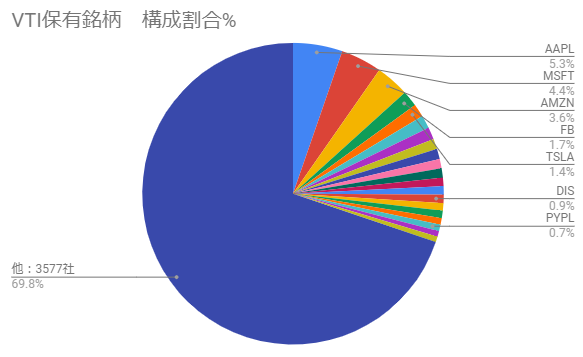

VTIの銘柄保有割合(円グラフ:%)

VTIの保有銘柄割合を円グラフで表示してみました。

このように見ると時価総額の大きな上位企業は米国内でも圧倒的なシェアを誇っていることがわかります。

現代において、アメリカのみで展開している企業が上位に入っていることはなく、グローバルに事業展開をしている企業ばかりですので、米国で時価総額上位というのは全世界においてもトップを争う企業ばかりといえます。

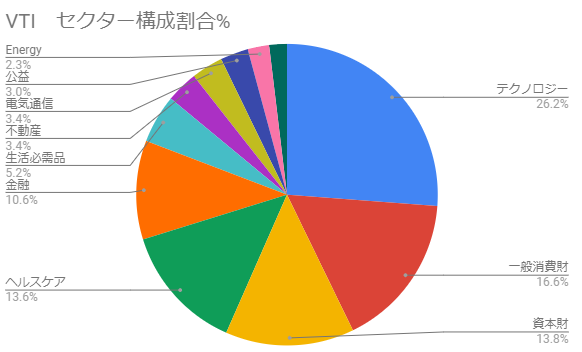

VTIのセクター構成割合(円グラフ:%)

構成上位銘柄の保有割合から、必然的にテクノロジーセクターが上位を構成しています。

バンガードホームページから確認すると、各セクターともにベンチマークとの乖離もほぼないようですし、非常に安定して指数に連動しています。

現在は上記のような構成ですが、定期的にウォッチしていくと時価総額の変動などから一部構成が変わるなど、そのときどきの時代の変化も感じられて面白そうです。

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

表示されている金額の約71%が手元に入金されるイメージでお考えください。

確定申告で外国税額控除の手続きをすれば、米国課税(10%)部分をある程度、取り戻す事は可能ですが、自身の収入に応じて取り戻せる金額は異なります。

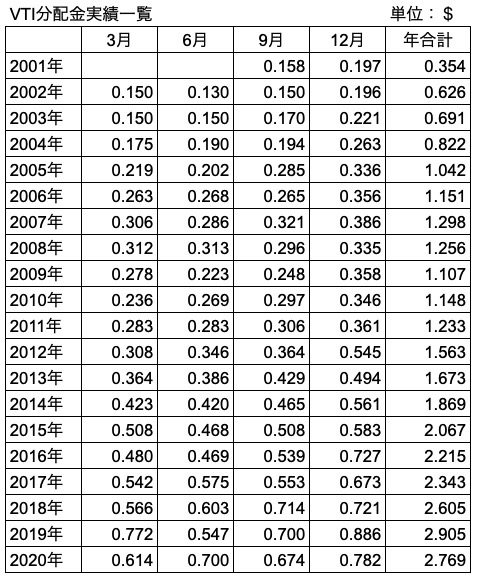

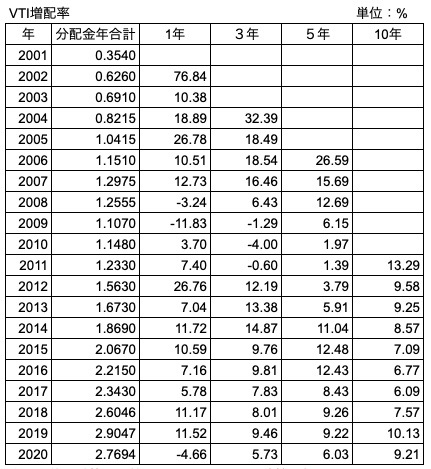

VTI運用開始以降の分配金推移(一覧表)

VTIは3/6/9/12月に分配金を受け取ることができます。

VTI設定以降の定例(四半期)の分配金を一覧表にしたものは以下のとおりです。

注:定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外しています。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

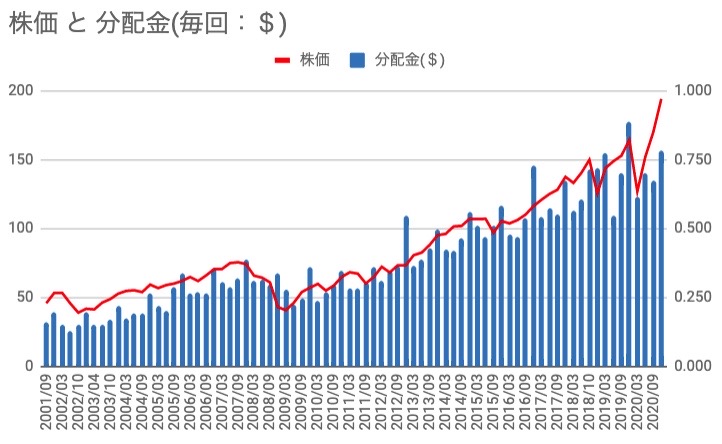

VTI運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

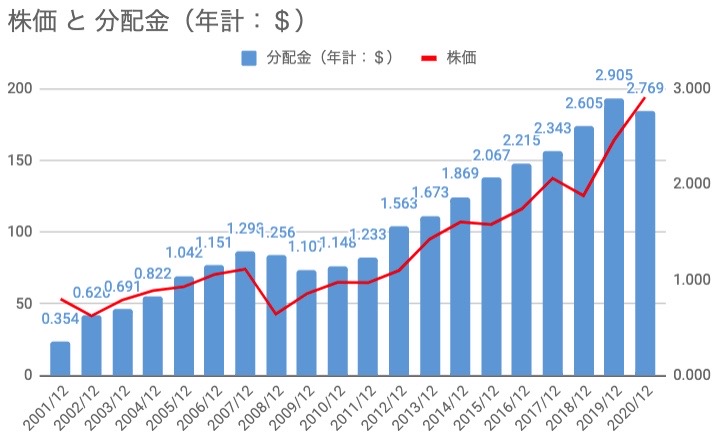

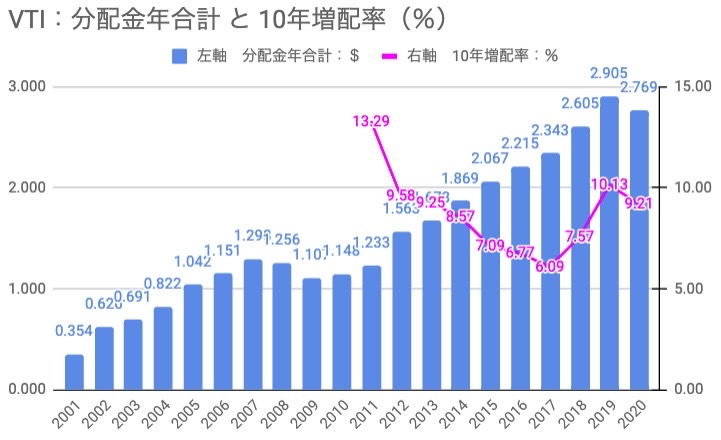

VTI運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

基本的には年を追うごとに増配していますが、棒グラフが2度ほど山になっている時期(リーマンショック、コロナショック)など、相場が大きく下落したときは減配することもあります。

2021年以降の推移(復活)に注目したいと思います。

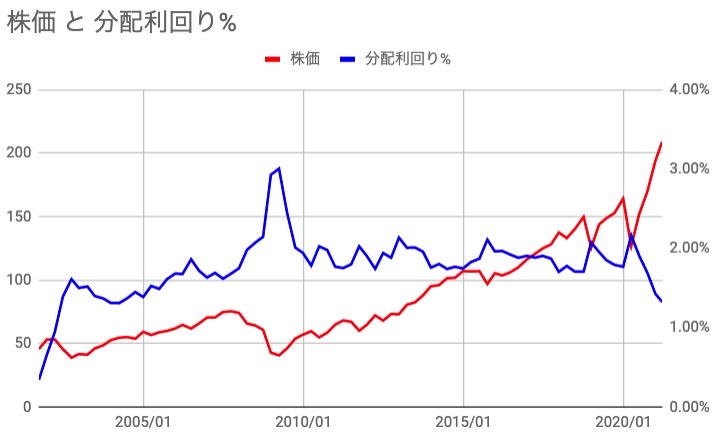

VTI運用開始以降の株価と分配利回りの推移

2021/3/16日現在(2021/3/15終値$208.85)と直近4回の分配実績から算出した結果は1.33%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは紹介記事作成時点の内容です。最新の参考目安については、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年」の欄に掲載しています。

VTI運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年、10年)

VTIの増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注:私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

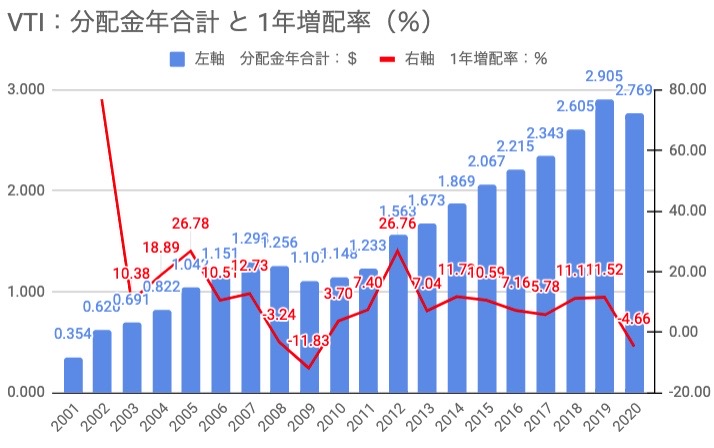

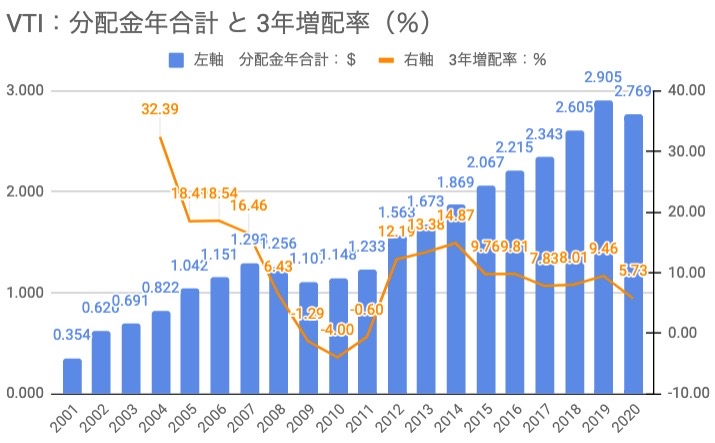

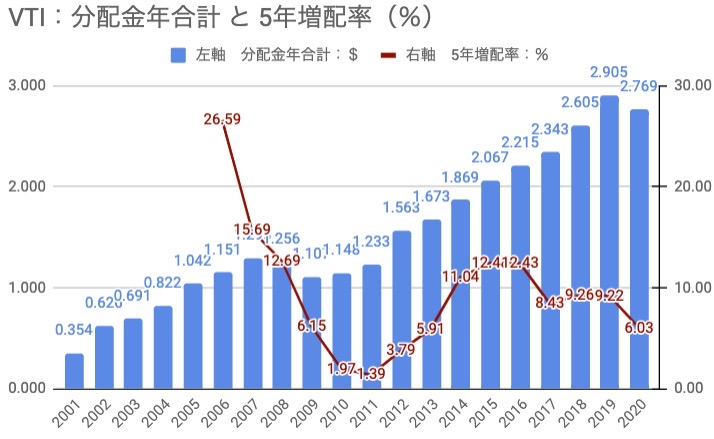

参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフを下に掲載しておきます。

(視認性をあげるため、分配金初期の桁外れな値は除外していることもあります、ご了承ください)

分配金年合計($)と1年増配率(%)

分配金年合計($)と3年増配率(%)

分配金年合計($)と5年増配率(%)

分配金年合計($)と10年増配率(%)

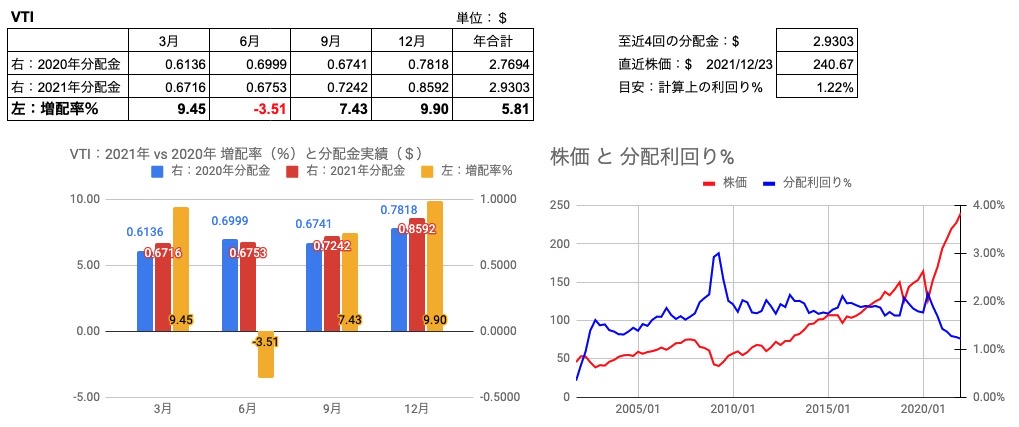

増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年 (2021年12月分配金後)

2021年と2020年を比較した増配率(%)と、各年の分配金実績を以下に掲載しています。

また、直近株価($)と分配金利回り(%)も参考に掲載しています。

注:とくに分配利回りは、ご自身で他サイトなどを含めて改めてご確認ください(あくまで参考目安程度にお考えください)

個人的な感想

イノベーションなども盛んな世界の超大国、アメリカ市場に上場した米国の株式会社ほぼ全体をまるっと保有することが可能なETFで、まさにオールアメリカン、人気&実力も兼ね備えたモンスター級のETFだと思います。

相場の暴落にも負けず、信じて握力強く持っていることさえできればこれだけでも十分な資産形成ができます。

また、運用会社のバンガードは顧客目線でコスト削減に常に取り組んでいます。

連動する指数切り替え(MSCI→CRSP)もさらなるコスト削減に向けた取り組みであるとともに、年を追うごとに経費率を下げていることでも顧客目線を証明してくれています。

2021年1月時点で年間経費率0.03%(=100万円運用しても300円の手数料)、このような有望な投資先に年間数百円のコストで投資できる環境が整っている現代は恵まれているとわたしは感謝しています。

株式市場の本場、米国でトップ3に入ることから常に人気で株価が上昇傾向にもあり、現在の配当利回りは約1.4%と高くはありません。

ですが、素晴らしいキャピタルゲイン(値上がり益)に加え、増配によるインカムゲイン(配当収益)も増え続ければ、買値に応じて将来は高配当化していくことも期待できます。

ちなみに、国内主要証券会社であるSBI証券、楽天証券ではVTIの買付手数料は無料です。

(購入時の為替手数料などはかかります)

マネックス証券は手数料のキャッシュバックなどもしているようです。

本記事での詳細は割愛しますが、国内では「楽天VTI」として投資信託で日本円100円からVTIを間接的に購入することもできます。

(投資信託で購入する場合、手数料はETFを直接購入する場合に比べれば若干高いですが、便利に購入できることなどを考えると、そこまでシビアに気にするほどではないと思います。また、分配金は再投資に回されてしまうので、受け取ることはできないなど細かな違いはあります)

個人的に米国市場の右肩あがりを信じていますし、S&P500よりは市場全体を網羅しているVTIを好んでいますので、わたしはこれからもVTIを優先的に選択していくつもりです。

VTIに関連するETFや投資信託は相場が下落した際はさらに買い向かうつもりでスタンバイしていますし、これからも成長を楽しみにしています。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!

関連記事です。

投資信託とETFの違いについては別記事「【比較】投資信託とETFの違いについて」にまとめています。