こんにちは、おーです!

本日は米国に上場するETFの中から、新興国に投資が可能なSPDR ポートフォリオ 新興国株式ETF【SPEM】について、ざっくりご紹介させていただきます。

2021/12/26追記:2021年12月分の分配金実績を反映

2021/9/4追記:長期比較しているETF同士の年間トータルリターン状況を掲載

2021/6/21追記:2021年6月分の分配金実績を反映

【SPEM】SPDR ポートフォリオ 新興国株式ETFのご紹介!

【SPEM】SPDR ポートフォリオ 新興国株式ETFとは

SPEMは2007年に設定され、運用開始から14年を迎えた、比較的歴史の長いETFです。

| ティッカーシンボル | SPEM |

| 名称 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPDR ポートフォリオ 新興国株式ETF) |

| ベンチマーク | S&P Emerging BMI Index (S&PエマージングBMI指数) |

| 設定日 | 2007/3/20 |

| ETF純資産総額 | 5.75B(約5750億円、1$=100円換算) |

| 投資銘柄数 | 2594 |

| 経費率(年率) | 0.11% |

| 算出方法 | 時価総額加重平均 |

| 分配金など | 分配金あり、年2回(6/12月) |

| 運用会社 | ステート・ストリート |

注1:ETF純資産総額はyahoo!finance USAより引用

注2:銘柄数、経費率などに関する情報はステート・ストリートHP(SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF)から引用(2021/5/2時点)

連動指数 S&PエマージングBMI指数とは

S&PエマージングBMI指数は、S&P Dow Jones Indicesが開発しているS&P Global BMIの派生インデックスです。

大元のS&P Global BMI(S&PグローバルBMI)指数は、世界の株式市場のパフォーマンスを測定するインデックスとして、浮動小数点調整後の市場価格が1億米ドル以上などの条件を満たす、上場株式を対象としています。

そのS&PグローバルBMI指数のなかから、新興国市場に本拠を置く投資可能な企業を包括する時価総額加重平均型の指数として、本ETFが連動するS&PエマージングBMI指数が設定されています。

- 浮動株調整後の時価総額に比例して加重

- 韓国を除く新興市場に所在する企業に投資(SPEMでは韓国を先進国市場と考慮されているため除外)

- 四半期ごとにリバランス

- 年1回の銘柄構成変更

- 低コストで新興国約2600銘柄への分散投資が可能

チャート

SPEMの日足チャートです、記事作成時の株価は$44.40(2021/4/30終値)です。

パフォーマンス

ステート・ストリートHP(SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF)から引用しました(2021年3月31日現在)

ファンド・パフォーマンス (単位%) 税引前

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 基準価額 | 56.10 | 6.46 | 11.84 | 3.71 | 5.51 |

| 市場価格 | 56.90 | 6.21 | 12.02 | 3.78 | 5.55 |

| ベンチマーク | 57.06 | 6.30 | 11.86 | 3.79 | 5.54 |

2007年の設定来で約5.5%/年の成長です。

(参考)他ETFとのパフォーマンス比較

SPEMは設定が2007/3/20とリーマンショック以前からの比較が可能です。

ETFreplay.comから引用させていただきました。

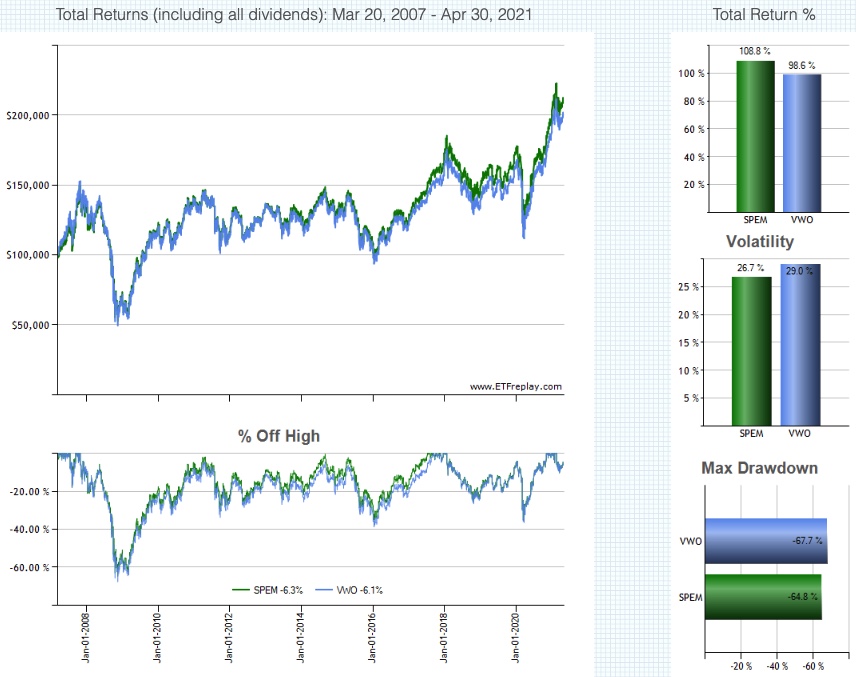

新興国ETFの比較(2007年SPEM設定以降)

新興国ETFとして、こちらも有名なバンガードのVWOと比較しています。

| トータルリターン | SPEM(108.8%) > VWO(98.6%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VWO(29.0%) > SPEM(26.7%) |

| ドローダウン | VWO(-67.7%) > SPEM(-64.8%) |

SPEM設定以降の長期比較では、SPEMより分散の効いているVWO(約5,800銘柄)よりも、リターンが優れている結果となりました。

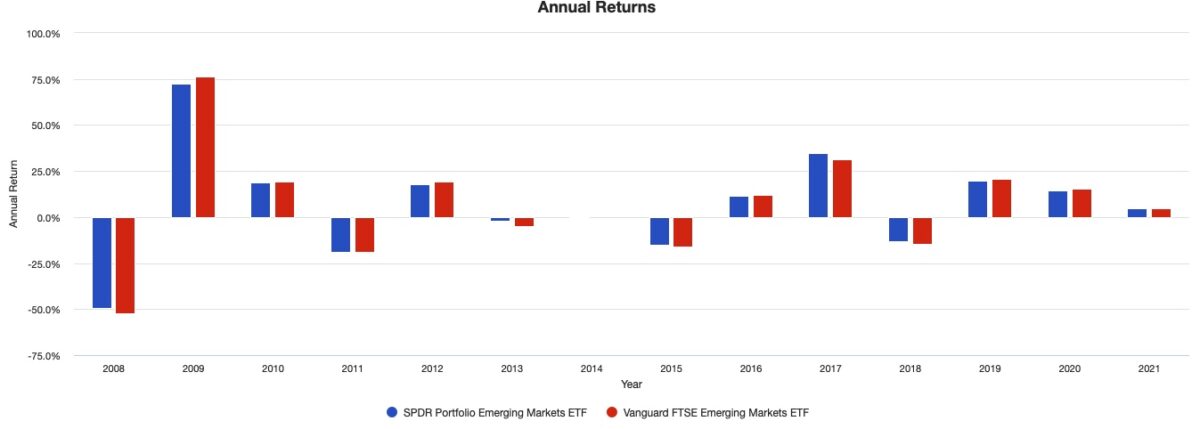

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

注:2021年は年途中(掲載2021年9月4日)であることにご注意ください。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

SPEM,VWO年間トータルリターン 2008-2020年

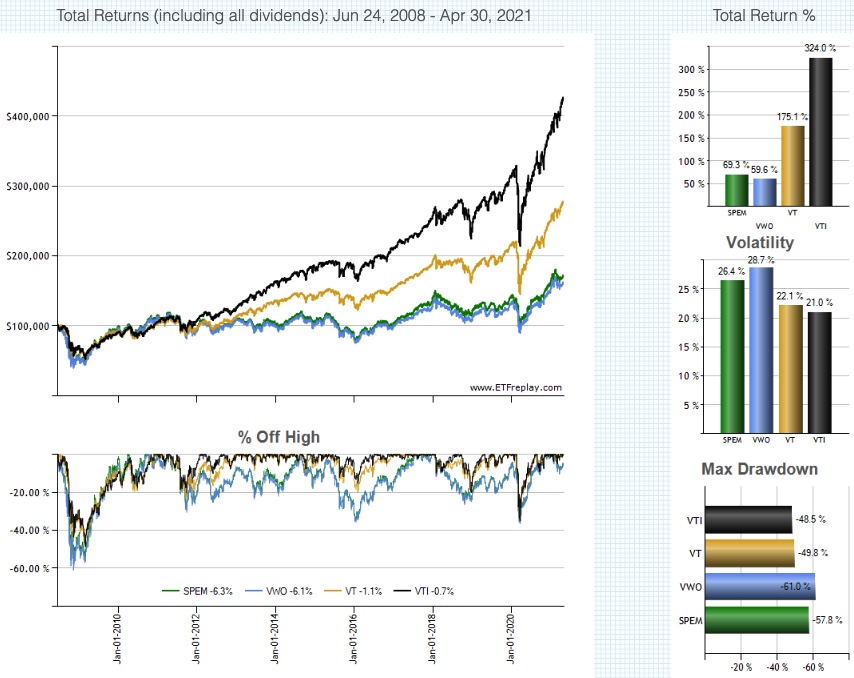

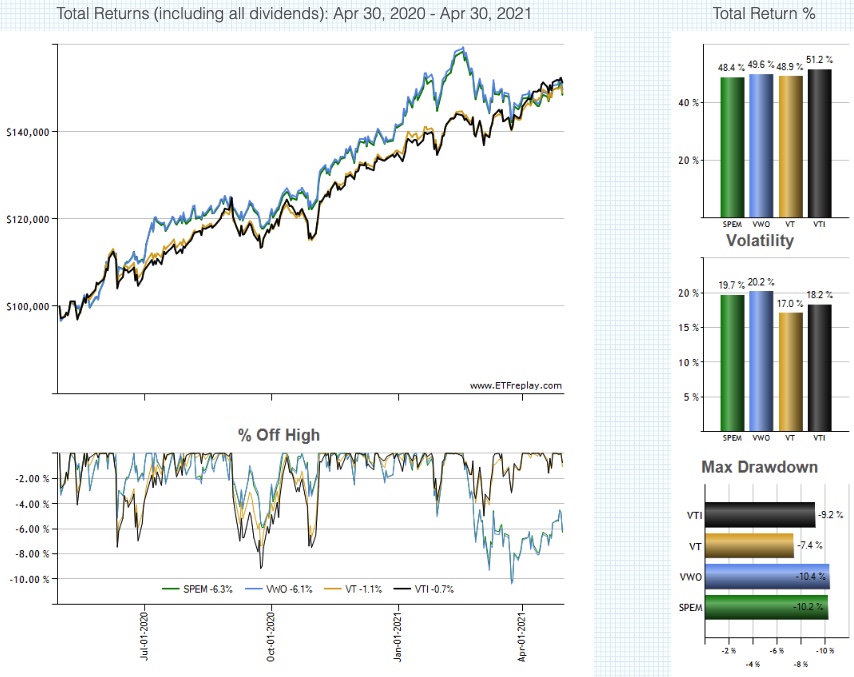

全世界ETF、全米株式ETFを交えた比較(2008年VT設定以降)

続いて全世界株式からVTと、全米株式からVTIをあわせて比較してみました。

VTの設定期間にあわせ、2008年以降の比較となります。

| トータルリターン | VTI(324.0%) > VT(175.1%) > SPEM(69.3%) > VWO(59.6%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VWO(28.7%) > SPEM(26.4%) > VT(22.1%) > VTI(21.0%) |

| ドローダウン | VWO(-61.0%) > SPEM(-57.8%) > VT(-49.8%) > VTI(-48.5%) |

直近10年程度は米国の成長性が高かったことから、周知の事実ですが圧倒的なパフォーマンスの差があります。

この時点の比較でもSPEMはVWOをアウトパフォームしています。

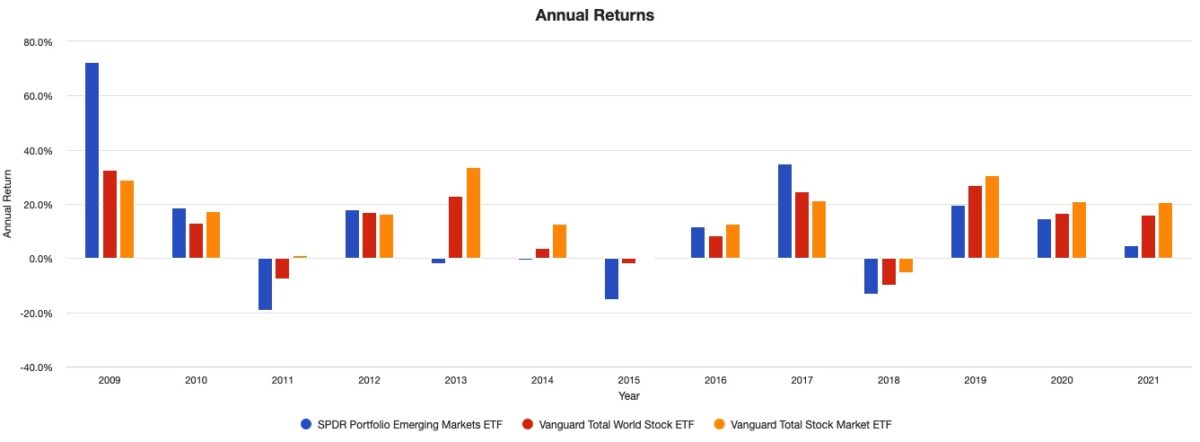

こちらも、VWOを除いていますがVT、VTIとの比較形式で年間トータルリターン推移を掲載しておきます(2021年は年途中:掲載2021年9月4日)。

SPEM,VT,VTI年間トータルリターン 2009-2020年

2008年ごろのSPEMの高パフォーマンスと、それ以降の全米の高パフォーマンスが見て取れるように感じます。

この比較からでも時代の隆盛を若干感じることもできなくはないですね。

全世界ETF、全米株式ETFを交えた比較(直近1年)

最後に直近1年のパフォーマンスを全世界株式からVTと、全米株式からVTIも引き続き交えて比較しておきます。

| トータルリターン | VTI(51.2%) > VWO(49.6%) > VT(48.9%) > SPEM(48.4%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VWO(20.2%) > SPEM(19.7%) >VTI(18.2%) > VT(17.0%) |

| ドローダウン | VWO(-10.4%) > SPEM(-10.2%) > VTI(-9.2%) > VT(-7.4%) |

直近1年ではかなり違った景色となりました。

新興国が今後巻き返すというような予想もありますので、直近では新興国ETFも注目度が高まっていることから、パフォーマンスが向上しており、米国株式などと肉薄しています。

今後、どのように推移していくのか、楽しみです。

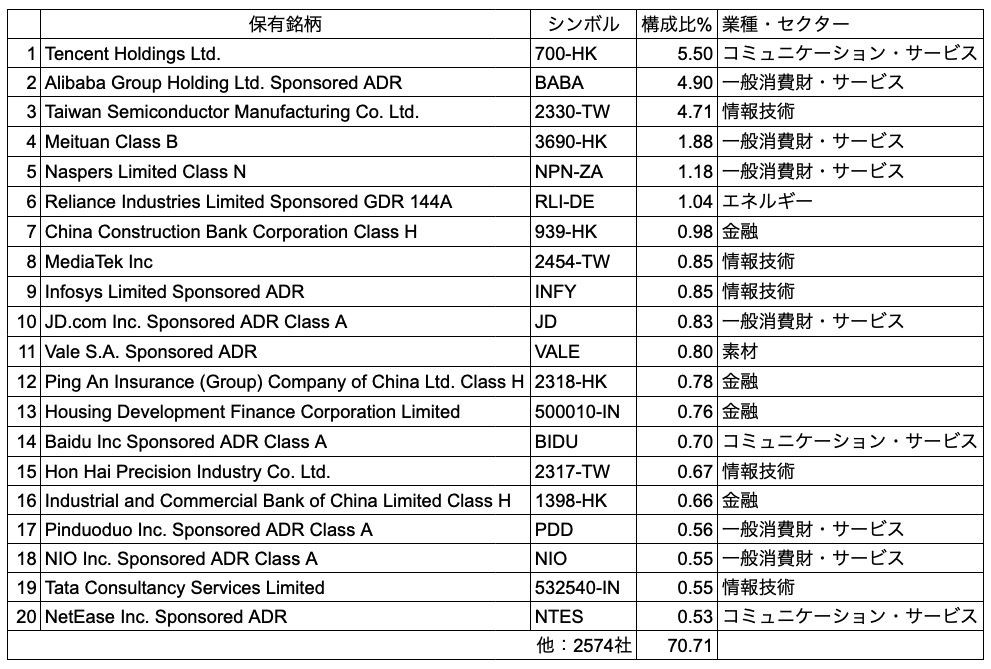

SPEM 保有銘柄、セクター構成、国別保有割合

ステート・ストリートHP(SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF)より、それぞれ以下の更新情報から引用しています。

保有銘柄に関する情報:2021/4/29時点(2021/5/2調査)

セクターに関する情報:2021/4/29時点(2021/5/2調査)

SPEMの保有銘柄、保有割合(円グラフ:%)

上位10銘柄までの保有割合は約22.7%、20位までで約29.3%となっています。

時価総額加重ですので、新興国の筆頭として中国などの企業名が多いようです。

約2,600銘柄への分散として、幅広い新興国銘柄へ投資していることが伺えます。

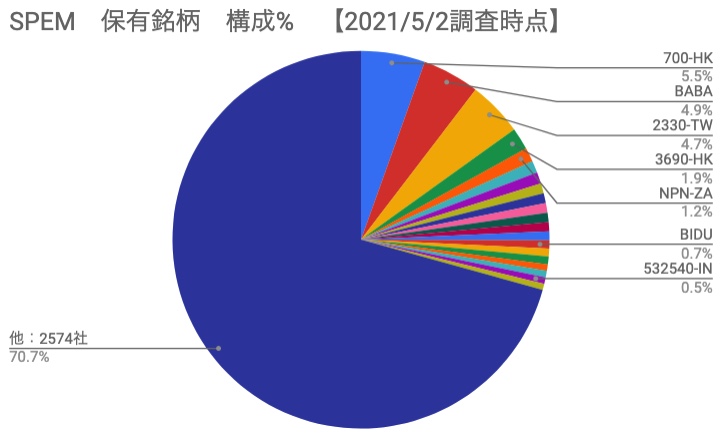

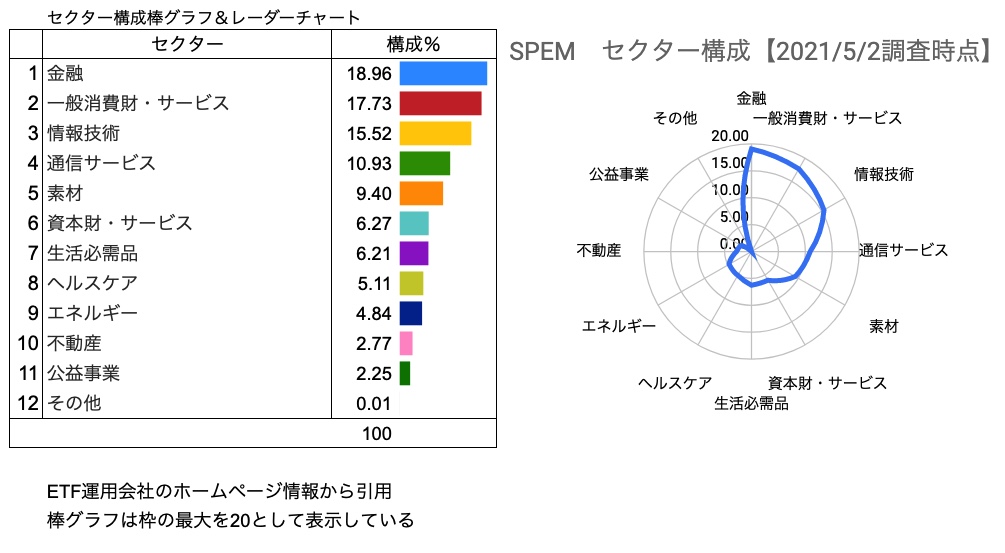

SPEMのセクター構成(%)

ETF全体のセクター構成を表示したものです。

SPEMの上位セクターが占める割合は2位の一般消費財まで約36.7%(3位の情報技術まで含めると約52.2%)となっています。

参考に棒グラフ&レーダーチャートを掲載しておきますので、見やすい方で確認してください。

現在の新興国で主要なセクターが何かを把握するのに参考になるのではないでしょうか。

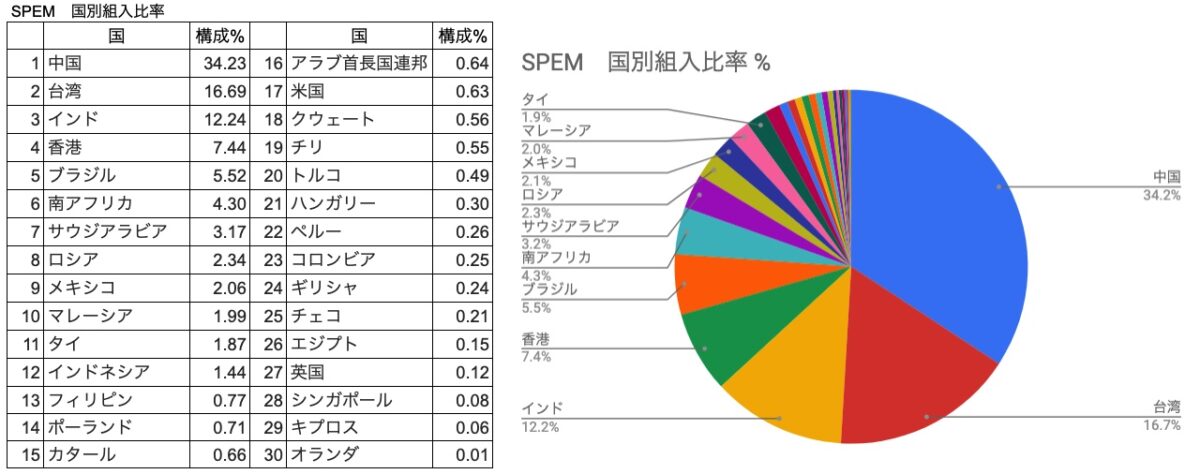

SPEMの国別保有割合(%)

どのような新興国に投資しているかをまとめたものです。

SPEMでは30カ国へ投資しています。

2位の台湾までは約50.9%、3位のインドまで含めると約63.2%の投資割合となっています。

思想でもありましたが韓国は先進国へ分類されているため、SPEMでは除外されています。

詳細な理由は不明ですが、先進国である米国が17位で0.63%、英国が27位に0.12%など組み込まれているのも特徴的です。

いずれにしてもこれらの多様な投資先に対し、投資家のニーズによっては、希望する新興国が含まれるかどうかで利用するETFが変わってくる部分ではないかと思います。

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

一般的には表示されている金額の約71%が手元に入金されるイメージでお考えください。

確定申告で外国税額控除の手続きをすれば、米国課税(10%)部分をある程度、取り戻す事は可能ですが、自身の収入に応じて取り戻せる金額は異なります。

(証券会社によっては、分配金受け取りで強制的に円貨振替される場合、為替手数料などもかかることになると思われます)

SPEM運用開始以降の分配金推移(一覧表)

SPEMは年2回(6/12月)に分配金を受け取ることができます。

ETF設定以降の定例分配金を一覧表にしたものは以下のとおりです。

注:定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外しています。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

上記の考え方に基づいてSPEMに対しては2008年以降の分配金実績を表に集約しています。

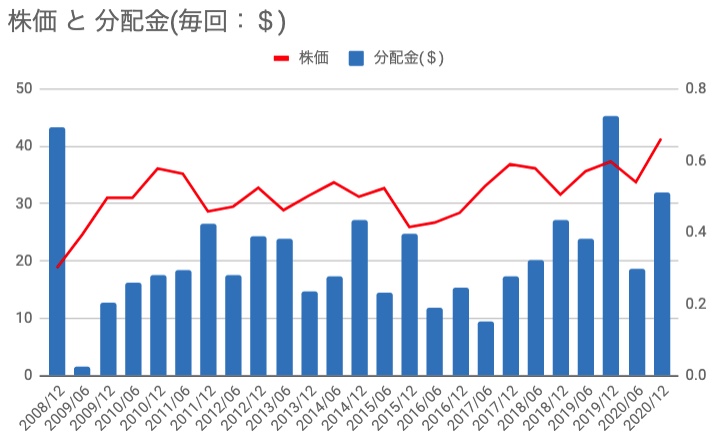

SPEM運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

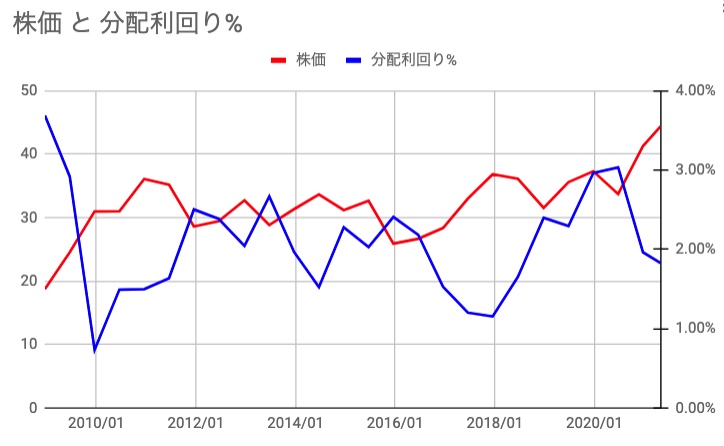

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

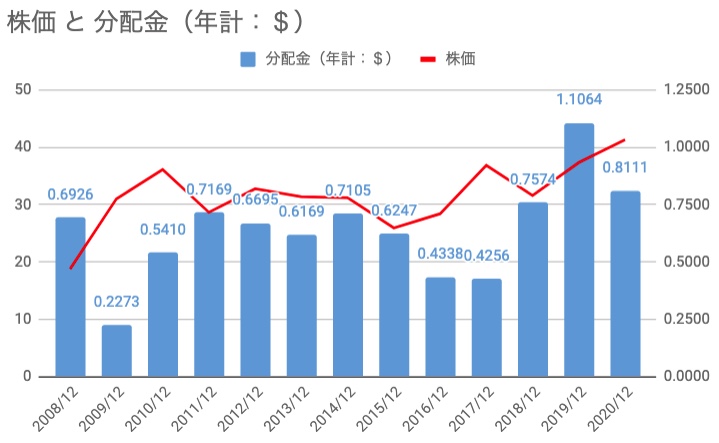

SPEM運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

米国のETFを見慣れていると、物足りなさは否めませんが、今後の成長が期待される市場への投資として、分配金の凹凸は受け入れなければいけない部分ではないかと考えます。

また、市場の変動を受けると、2020年のように大きく減配することも含めて理解しておくほうがいいと思います。

それでも緩やかではありますが、年を追うごとに増加基調にあるようにも見受けられます。

SPEM用開始以降の株価と分配利回りの推移

株価$44.40(2021/4/30終値)と直近1年間の配当実績から算出した利回りは1.83%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは紹介記事作成時点の内容です。最新の参考目安については、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年」の欄に掲載しています。

SPEM運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年、10年)

増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注1:私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

注2:定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外しています。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

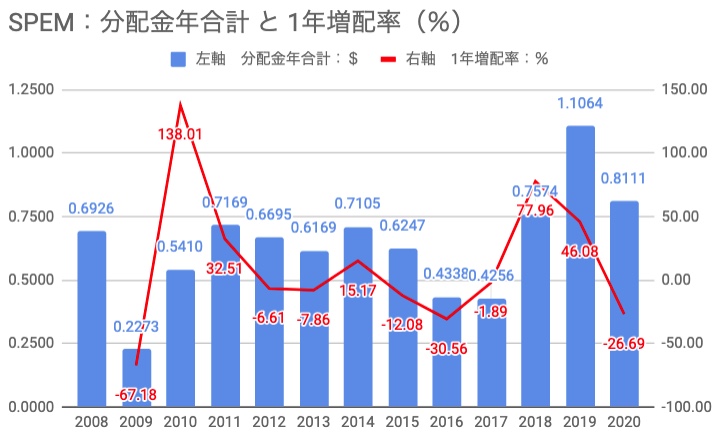

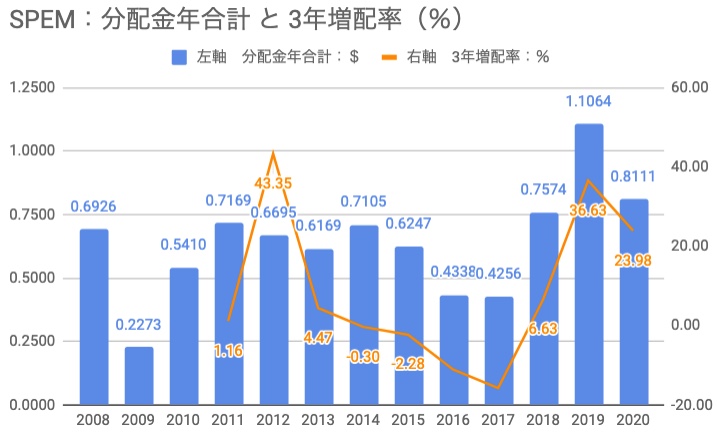

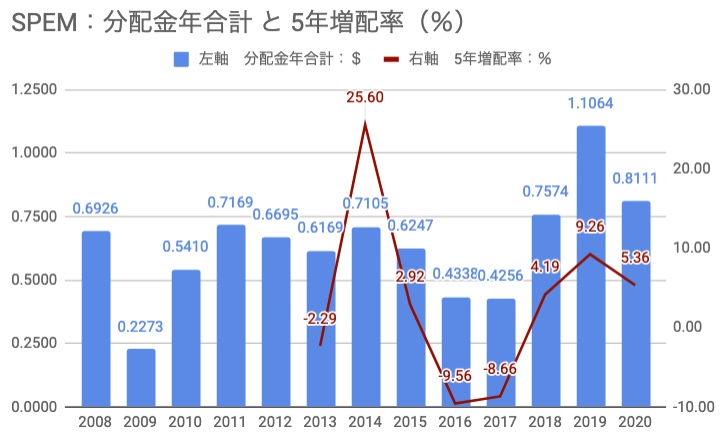

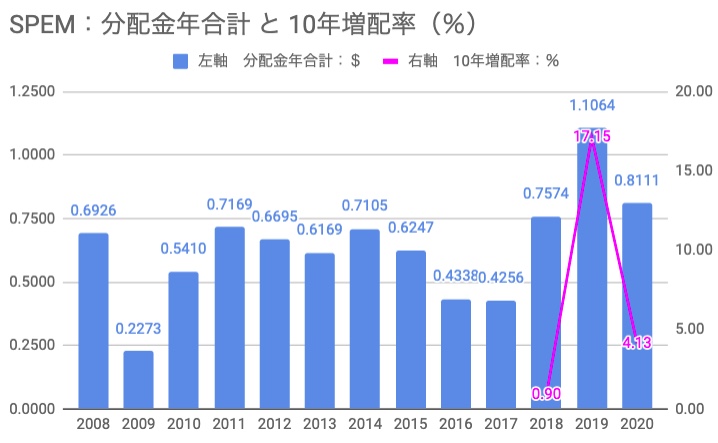

参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフを下に掲載しておきます。

(以下のグラフは弊ブログ独自の集計により算出した上側の増配率表をもとに作成しています。視認性を高めるため、初期の桁外れな値は枠外表示としていることがあります)

分配金年合計($)と1年増配率(%)

2020年はコロナショックの影響で大幅減配していることが確認できますし、年単位で見ても分配金成長は安定しないことが見て取れます。

分配金年合計($)と3年増配率(%)

分配金年合計($)と5年増配率(%)

分配金年合計($)と10年増配率(%)

それでも10年増配率がプラスで推移していますし、今後の注目される投資先としてのニーズが高まれば上昇する可能性もあります。

動向に注目していきたいと思います。

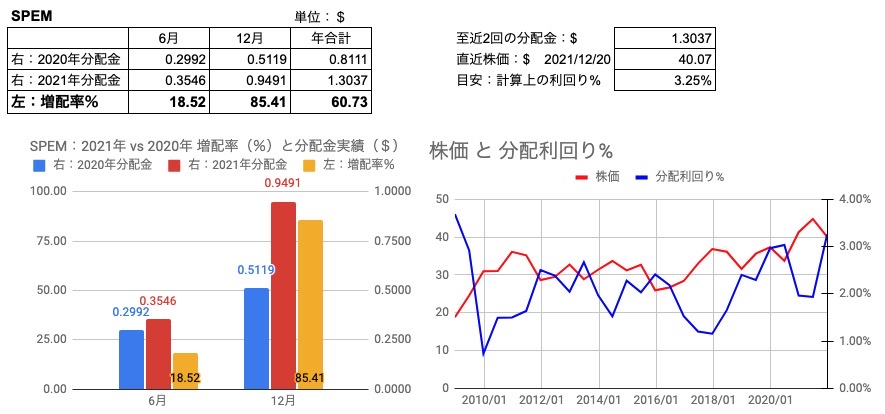

増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年 (2021年12月分配金後)

2021年と2020年を比較した増配率(%)と、各年の分配金実績を以下に掲載しています。

また、直近株価($)と分配金利回り(%)も参考に掲載しています。

注:とくに分配利回りは、ご自身で他サイトなどを含めて改めてご確認ください(あくまで参考目安程度にお考えください)

個人的な感想

新興国は今後の投資先として注目が集まっていますので、少額を投資することはありだと思いますが、やはり長期で保有するには心もとないと個人的には考えています。

機会損失を嫌うのであれば、ポートフォリオの一部、サテライトのなかで保有する程度かなと思います(もしくは悩むのならVTなどですべてをまるっと投資先として含めて保有してしまうというのが一番簡単です)。

先進国への投資と異なりボラティリティは高めですので、上級者のかたであれば、相場の上下に合わせてうねり取りを狙うことも可能かもしれませんが、わたしのような初心者は避けたほうが無難です。

0.11%という経費率で、なかなか投資の難しい新興国へまるっと投資できるETFですし、株価と分配金もじわじわと右肩上がり基調にあるようにも見受けられます。

投資家のニーズに応じて、投資したい国を含んでいるのかなどを踏まえたうえで、VWOなど他の新興国ETFと比較しながら検討されてみてはいかがでしょうか。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!