こんにちは、おーです!

【2023/2/5追記】関連記事(記事の一番下)に我が家の計算事例リンクを掲載

以前、ドルコスト平均法とは異なる積立投資として「バリュー平均法」に関して、自分なりの知識をざっくりまとめた記事を投稿しました。

基本的には以前から運用中の、楽天ポイントを利用した楽天証券での「楽天VTI」を”積立頻度3ヶ月/回”で評価・売買するバリュー平均法を、2022年から試運用しはじめたところです。

ただ、それ以外にも少しだけ余剰資金があるうちは、別枠でSBI証券での「SBI-VTI」を利用した”毎月ver”のバリュー平均法も試してみようと思います。

(バリュー平均法の過去検証実績では 、四半期頻度での売買が一番効率が良さそうではありますが、ものは試しです)

【2022年2月時点】バリュー平均法の実践 毎月ver(SBI-VTI:2ヶ月目)

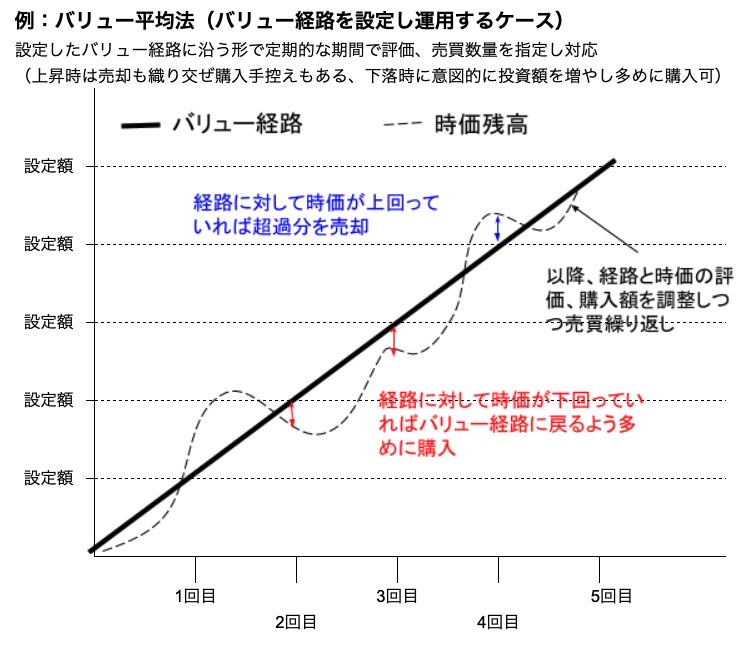

バリュー平均法とは

詳細は別記事などをご覧いただければと考えますが、ざっくりとしたバリュー平均法のイメージ、流れは以下の通りです。

バリュー平均法のイメージ図

バリュー平均法の運用

- バリュー経路を設定する(積立額や見込み成長率、積立頻度など)

- 一定の評価期間(例:毎月、四半期、半年、年など)経過時に、バリュー経路と資産時価残高の差を評価・計算する

- バリュー経路との差に対する『売買』を行う

- 以降、①で定めた頻度で定期的に②と③を繰り返す(必要に応じて①も適宜、調整可)

バリュー平均法は、何を差し置いてもまず「バリュー経路」と呼ばれる、自身で定めた積立の道筋を決める必要があります。

そしてそのバリュー経路に対し、自身で定めた一定の評価期間で、その周期に到達した際に資産の時価評価額とバリュー経路の差を評価、計算したうえで、差分を含めた売買を行うことで、バリュー経路へ資産残高を随時調整していく手法ということです。

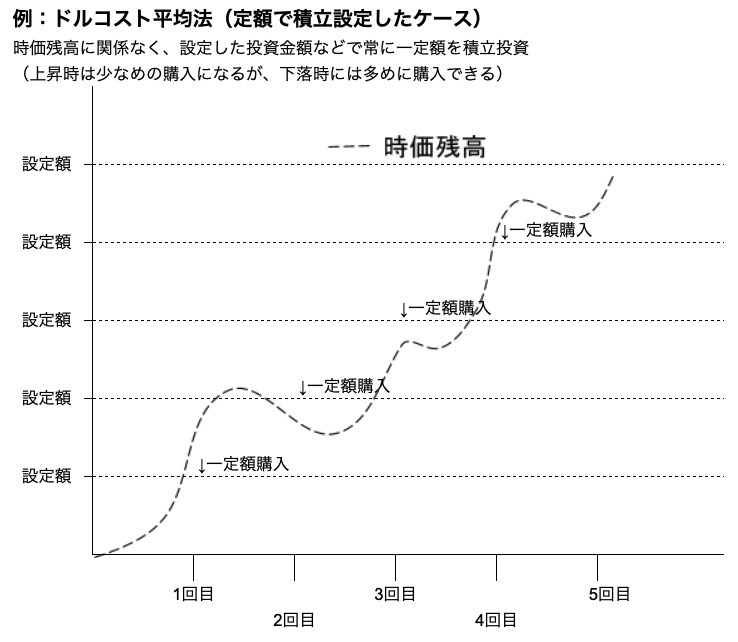

これに対して「ドルコスト平均法」は以下のようなイメージで整理しています。

ドルコスト平均法のイメージ図

ドルコスト平均法の運用

- 積立額と積立頻度を設定する

- 一定の積立期間(例:毎日、毎週、毎月など)経過時に積立設定金額に基づいた『一定の購入』を行う

- 以降、①で定めた頻度で定期的に②を繰り返す

注:資産形成期における長期的な資産形成という前提。売却時のルールは将来設定と想定して掲載を省略

上記の比較は”通常のそれぞれの資産形成中の運用状況比較”として掲載しています。

「ドルコスト平均法」でも将来的には資産活用期を迎えますので、その際には「定率」や「定額」での取り崩しを想定して売却ルールを設定、運用していくことになります。

当面のMyルール

わたしが決めたこの投資対象に対するルールは以下のとおりです。

バリュー平均法(SBI-VTI)のMyルール

- 積立額:1.5万円/月(現状は現金、そのうちVポイントも?)

- 積立頻度:毎月の初め頃(資産評価、売買金額など決定・発注)

- 運用期間:未定

- 定率設定:1%/月

利用できるようになれば途中からVポイントも活用する

予算の都合上、途中変更or中断はありえる

結構、ざっくりとしていますが、これでも問題ないと思います(笑)

自分なりの試運用でもありますし、自分のお金なので自由に活用して経験を積んでみます。

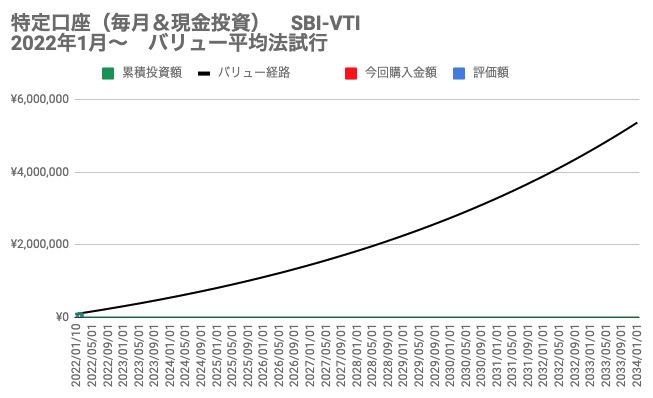

資産の推移グラフ(理想イメージ)

資金が続くのであれば、長期ではこのような資産推移にしていきたいところです(笑)

緩やかにカーブしているのは「定率」設定しているためです。

このあたりは、定額設定にしていると値動きの激しい資産では売却ばかりを繰り返す懸念があることも考慮して設定しました。

このような懸念点については、『CFP関正志』としてYouTubeを運用されている関さんの動画や、参考にした書籍などから学んだ知識をもとに自分で設定しています。

バリュー平均法 SBI-VTIの運用(2ヶ月目)

もともと、少額保有していた「SBI-VTI」に対し、1月時点で10万円になるよう追加購入を行っていました。

その後、2月1日時点の時価を評価し、売買要否を判断して2ヶ月目の投資としています。

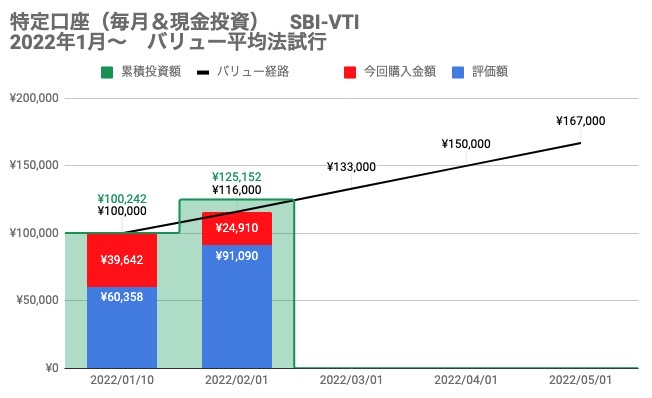

グラフの運用期間(直近投資部分)の拡大結果は、以下の通りです。

黒線ー=バリュー経路/緑■=積立金額/青■=時価評価額/赤■=追加投資額

2022年2月1日時価評価時点での状況

| a.先月時点のバリュー経路 | 100,000円 |

|---|---|

| b.評価時点のバリュー経路 | 116,000円 |

| c.バリュー経路に対する定期増額分 | 16,000円(=b-a) |

| d.評価時点の時価 | 91,090円 |

| e.評価結果からの実質購入額 | 24,910円(=b-d) |

| f.追加購入額 | 8,910円(=e-c) |

| g.今回売却額(税引前) | 0円 |

| h.累計投資額 | 125,152円(=d+e) |

自分なりの簡単な計算式を用いて時価評価したあと、バリュー経路に沿うよう購入資金を設定した結果は上記のとおりです。

もともと計算が得意なほうではないので、あっているかな???という不安はありますが、ものは試しということで、ご容赦ください。

2月1日時点の評価結果では、バリュー経路に沿うよう”不足部分の購入”をする必要があるということになりました。

ということで、相場が下落して資産の時価が下がっていたこともあり、今回は「+8,910円」を追加して「16,000円+8,910円=24,910円」の投資となりました。

このように、ドルコスト平均法(毎月一定額の購入)とは異なり、バリュー経路vs時価評価額の差について追加して購入する点が特徴的です。

なお、投資信託での運用ですので、発注後すぐ、その金額などで約定できるわけではありません。

ですが概ね近い金額で約定はできると思っていますので、実際の約定金額に都度、あわせるようなことはしていません。

よほど相場が1〜2日で大きく変動してしまえば別ですが、そのようなレアケースを考えてもしょうがないので、発注は、あくまで月末評価時点での時価をベースに調整していこうと思います。

このようなゆる〜い運用ですが、時間と手間をあまりかけなくても「バリュー平均法(もどき)」はできそうです。

しばらくこのような形でご紹介してみようと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!

関連記事です。

我が家の計算事例(3部構成)はこちら↓