こんにちは、おーです!

2021年もはや11月、今年も残すところあと2ヶ月になってしまいましたね、時間の経過が歳を重ねるごとに早く感じられます。

緊急事態宣言も解除され、感染者数も今までと比べると低く抑えられている現状に、少しずつ、ゆっくりとですが日常が取り戻せつつあるようにも感じられます。

気を抜くことはできませんが、嬉しい流れだと捉えています。

そんな中、今度は様々なモノの値段が上昇しつつあり、私達の家計に大打撃を与えかねない状況も発生しています。

賃金は一向に上昇しなくても。

デフレの日本といえども。

生活に必要なものは買わざるを得ませんし、物価は世界の市場に連動して動くことから、こちらの要望で上昇を止めてはくれません。

私達にできることは、当たり前ですが可能な限りの節約に努めることは第一です。

それ以外にも(消費者とは逆の立場で)、値上げで利益が増えることになる企業側の株主という立場にたつこともできます。

インフレなどによる(相対的な)お金の価値が減価してしまう懸念や、消費による出費でお金を目減りさせるだけではなく、株主として企業が稼ぐ利益の一部を享受する。

このような観点からの取り組みについても考えなければいけないのではないかと、改めて実感するところでもあります。

特に私達日本人は、投資や資産運用というものを、育つ環境の中で習っている人は少数だと思います(そのような人は間違いなくラッキーです)。

気づいた人から始めている、いまの日本で求められる必須スキルの中には間違いなく資産運用があると思います。

言い方は悪いですが、気づかない、もしくは気づいていても始められていない人とは、より格差は広がることになるのはしょうがないとも言えそうです。

投資に対する日本の環境は、着実にいい環境に整備されていると思います。

活用するためのツールが「つみたてNISA」であり「iDeCo(個人型確定拠出年金)」です。

ということで、前置きが長くなりましたが毎月恒例、夫婦のつみたてNISA運用報告について、2021年10月末時点の推移(2021年枠運用10ヶ月経過時点)をざっくりご紹介させていただきます。

つみたてNISAに関する先月の運用実績はこちらをご覧ください。

もし、いきなりつみたてNISAで自身のお金を投じてみることに抵抗がある方は、例えばポイント投資からトライしてみるというのも一案です。

楽天ポイント(通常ポイント)は投資に利用することも可能ですし、このような抵抗感少なくはじめられそうな方法からはじめて、ステップアップに繋げることも検討されてみてはいかがでしょうか。

楽天ポイント投資についても取り組み年数は短いですが、別記事で状況をご紹介しています。

楽天ポイント投資に関する今月(10月)の運用実績はこちらをご覧ください。

【2021年枠:積立10ヶ月目】つみたてNISA、夫婦の運用実績(2021年10月分)

つみたてNISAの概要

制度の概要など、つみたてNISAの詳細は過去に作成した下の記事(①)をご覧いただければと思います。

また最近、運用実績をご紹介し始めた初回記事の内容を改訂し、我が家の運用方針などについての考え方を重点に記載する内容へ再編集しましたので、興味がある方は下の記事(②)をご覧ください。

我が家の投資方針

詳しくは上記(②)記事をご覧いただくとして、ざっくりした方針は以下のとおりです。

我が家は年齢が40代ですので、つみたてNISAは以下目的でシンプルに積立中です。

- 将来の自分たちの年金(=自分年金)としての積立・運用

- 生活防衛費を除いて投資に回し資産形成を図りつつ、万が一の緊急事態(急にお金が入り用になった場合)には、少額ずつ取り崩す可能性はあるが、基本は資産運用をできるだけ長期で継続、複利を利用しつつ将来に備える

わたしの運用実績と資産配分(2021年10月末時点)

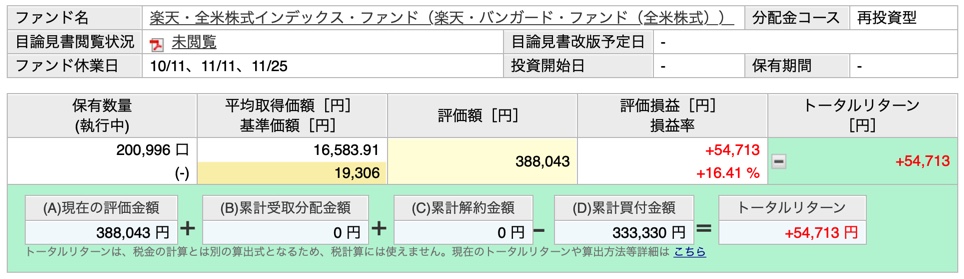

運用実績(わたしの投資先=楽天VTI)

2021年10月末時点は、9月末と比較して「損益額:+26,633円」、「損益率:+7.05%」と大幅に上昇していました。

| 累積投資額 | 10月末残高 | 損益額 | 損益率 |

| 333,330円 | 388,043円 [33,333円] |

+54,713円 (+28,080円) |

+16.41% (+9.36%) |

( )内は先月損益額、損益率を、[ ]は10月投資額を示す

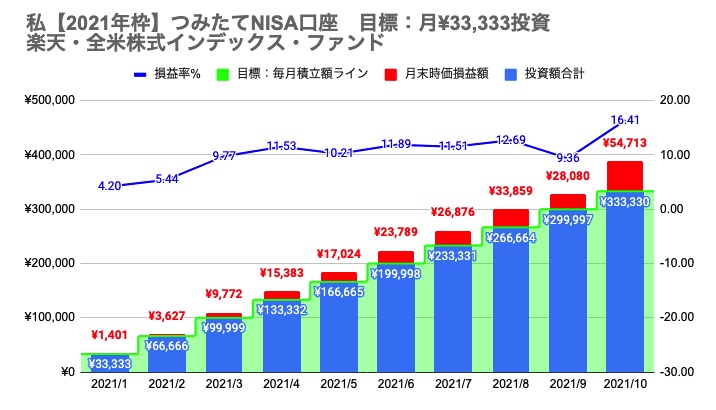

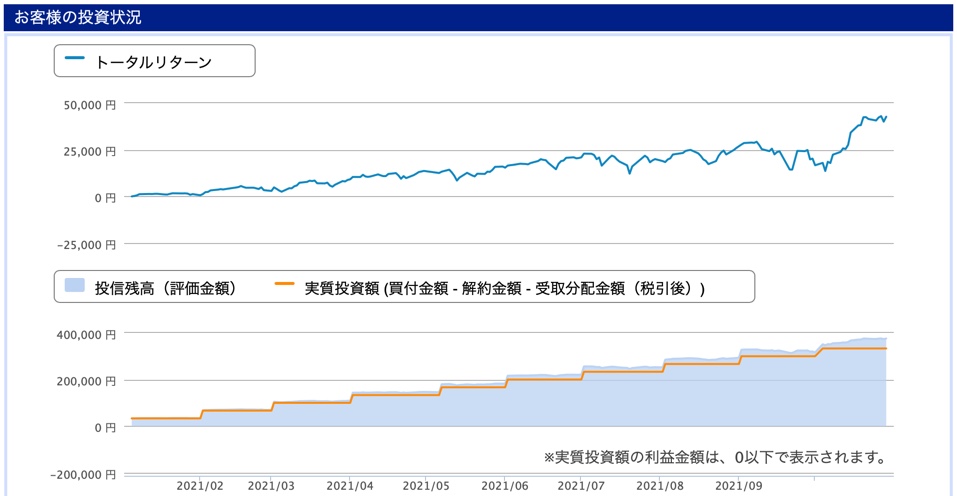

楽天証券から引用したつみたてNISA運用開始以降の資産推移グラフは下のとおりです。

わたしがつみたてNISAを開始した2021年以降は右肩あがりの相場が続いていましたが、9月は相場が軟調に推移していましたので、一時的に停滞していたことが確認できます。

ですが10月はまた上昇基調が再開していることも確認できます。

下のグラフはつみたてNISAを開始以降、毎月の投資目標に対する進捗などの推移を確認しているグラフです。

(左軸は金額:円を、右軸は損益率:%を表示)

損益率の推移からも9月に一時的に約9.4%まで損益率が低下していましたが、また10月には大きく上昇に転じていることが確認できますし、過去最高を更新しています。

結局、10月の損益が大幅に改善していたのは、

- 9月終了時点で株価が調整していた→9月末残高が少なめに表示されていた

- 相場が軟調だった9月〜10月の期間に、10月1日投資分の買付が少し割安に購入できた→購入口数が少し増加していた

- 10月は円安が進行した→円換算での評価額が大きく見えている

といった影響があると思います。

相場も為替もついていくしかありません。

円安による見かけ上の資産上昇は、現時点では個人的にはさほど嬉しくもありません(資産形成期においてはまだ資産を取り崩して使うわけでもないので)。

単月の単なる推移としてただ眺める程度、割り引いて見ておけばいいと思います。

【参考】10月のドル円変動状況

参考に1ヶ月のドル円チャートを掲載しておきます。

10月上旬は為替が111円〜112円程度でしたが、10月下旬に向けて114円程度まで円安が進行していることが確認できます。

(円安になれば資産残高が増えて見えることになる)

資産配分

個人的には米国市場は信頼のおける投資先だと考えています。

わたしは引き続き信じて『楽天・全米株式インデックス・ファンド(通称:楽天VIT)』の一択で変更はありません。

本家(VTI)の参考情報:10月チャート、年初来チャート

下のチャートは参考ですが、楽天VTIが連動を目指しているETFである「VTI」の2021年に関するチャート推移です。

投資信託の楽天VTIがドンピシャこのチャート通りに推移しているものではありませんが、短期の傾向をみるために参考に掲載しておきます(楽天VTIはあくまでVTIへの連動を目指して投資信託で運用されている)。

10月の1ヶ月(30分足表示)チャート 2021/9/29-2021/10/29

9月は右肩下がりの軟調な相場でしたが、10月は右肩上がりの上昇基調に転じました。

結果、資産推移は増加して着地しています。

2021年の年初来(日足表示)チャート

(青線は50日移動平均線)

9月に調整し、10月に改めて上昇していることがよくわかります。

10月には窓を開けて上昇することも多く、回復が著しかったことが伺えます。

奥様の運用実績と資産配分(2021年10月末時点)

続いて、奥様の現状です。掲載について、事前に許可は頂いております。

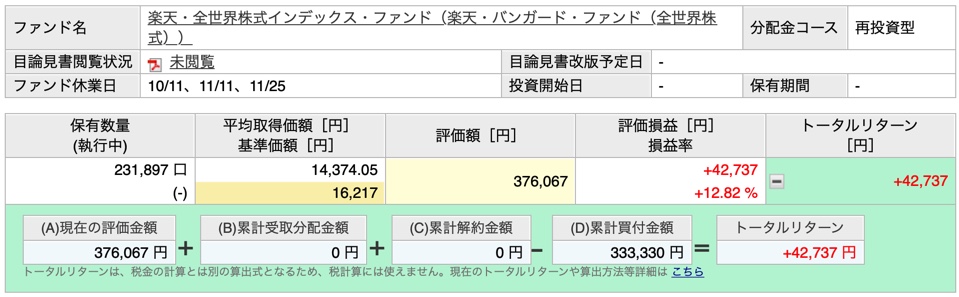

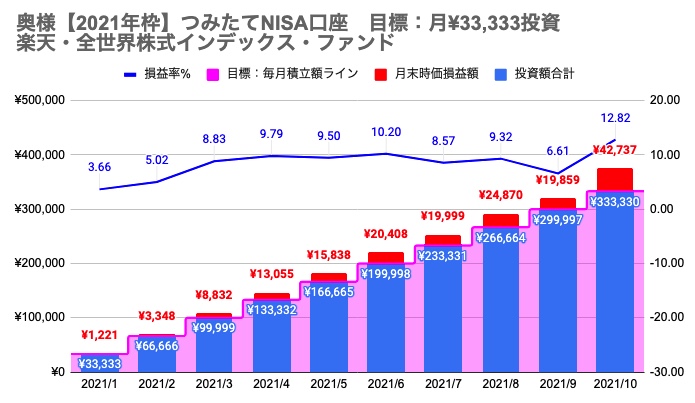

運用実績(奥様の投資先=楽天VT)

奥様は「全世界株式」ですので、これ以上ないほどの究極の分散を実施できており、世界市場の成長をまるっと享受できる投資先です。

2021年10月末時点は、9月末と比較して「損益額:+22,878円」、「損益率:+6.21%」と、こちらも大幅に回復しました。

| 累積投資額 | 10月末残高 | 損益額 | 損益率 |

| 333,330円 | 376,067円 [33,333円] |

+42,737円 (+19,859円) |

+12.82% (+6.61%) |

( )内は先月損益額、損益率を、[ ]は10月投資額を示す

楽天VTの推移グラフは以下のとおりです。

こちらも半分以上を米国が占めるので、必然的に動向は米国偏重で値動きは似ていますが、ならして世界経済全体の成長を取り込める投資先です。

奥様分の資産推移は以下のとおりです。

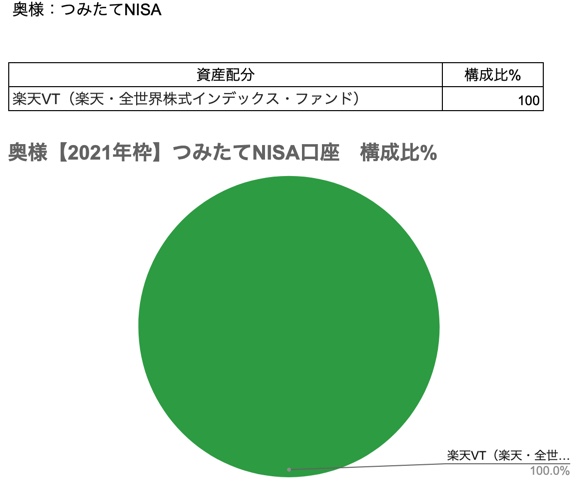

資産配分

奥様も引き続きシンプルに『楽天・全世界株式インデックス・ファンド(通称:楽天VT)』で運用を継続しています。

ごちゃごちゃさせたくないので、シンプルにずっと運用していきたいものです。

本家(VT)の参考情報:10月チャート、年初来チャート

こちらもあくまで参考ではありますが、楽天VTが連動を目指しているETFである「VT」の2021年に関するチャート推移です。

参考に掲載しておきます。

10月の1ヶ月(30分足表示)チャート 2021/9/29-2021/10/29

VTIとVTを並べて表示したチャートも後ほど登場しますが、10月はとくに米国の上昇による影響が大きかったので、VTIとほぼ同様な値動きとなっています。

2021年の年初来(日足表示)チャート

(青線は50日移動平均線)

9月末次点ではVTも100日移動平均線を超える位置で推移して10月に突入しました。

10月はVTIと同様にグングン上昇し、過去の高値位置まで復調していることが確認できます。

本家(VTIとVT)の参考情報:10月変動率 2021/9/29-2021/10/29

ついでなので、最後にETFであるVTIとVTの1ヶ月変動率を参考に比較しておきます。

10月はよく似た動きをしつつ、米国市場に牽引され上昇したことが確認できます。

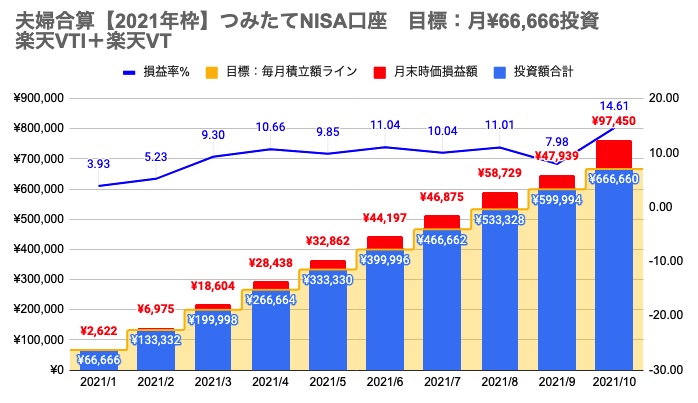

夫婦合算:2021年10月末時点での運用状況

年間2人で80万円の満額積立を目指し、1年間だけ利用できる2021年の非課税枠にせっせと積立を継続しています。

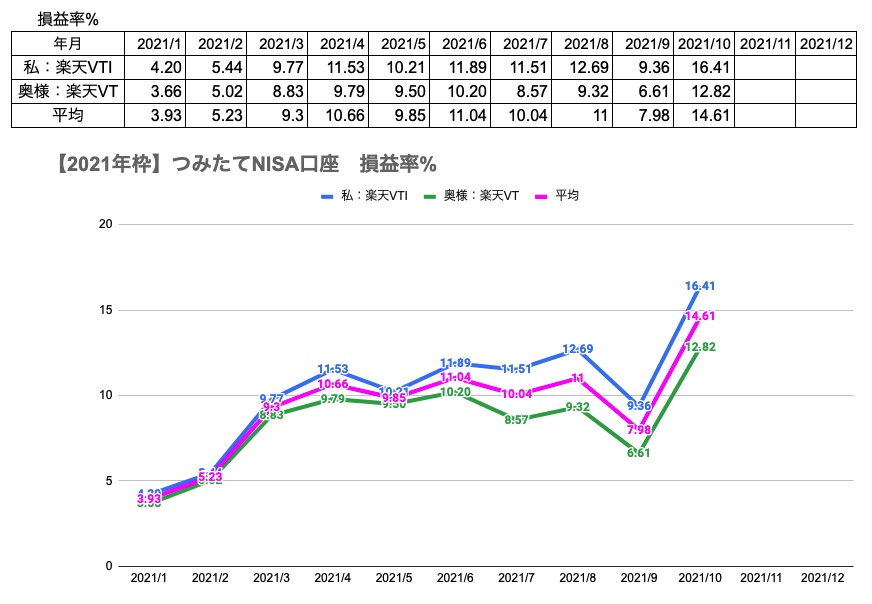

それぞれの損益率推移を比較したものは以下のとおりです。

軟調な相場を超え、また損益率が上昇に転じました。

たった10ヶ月の積立ではありますが相場が好調なこともあり、全体でみれば損益率はかなり大きくプラスで推移していますし、過去最高を更新していることが確認できます。

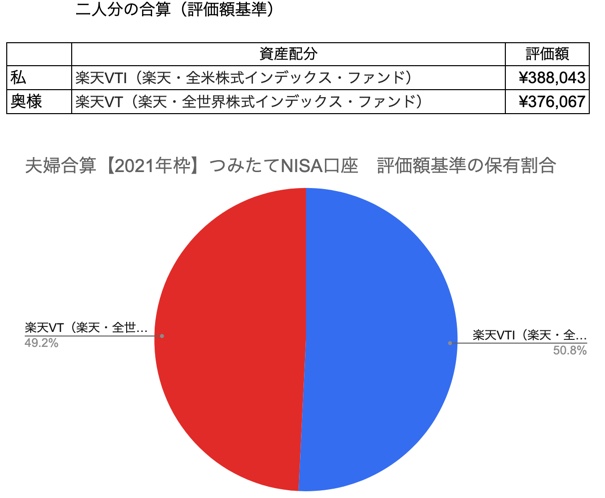

夫婦の月末時点評価額を合算し、割合で表示したものは以下のとおりです。

先月は差が8,221円でしたが、今月は11,976円と少し広がっていました。

今年は夫婦で満額積み立てられそう

年間40万円/人の満額拠出を目指し、夫婦で継続してコツコツと取り組んできましたが、2021年も残すところ積立はあと2回となりました。

(正確にはこの記事投稿段階では11月分の積立は完了していますので、残すところ12月分ですが)

2021年の枠はあと2回の積立が完了したら、箱が閉じられますので、追加投資することができません。

1年間をかけていままで投入した40万円分の資産が2022年以降、着実に育ってくれることを願い、大事に箱を開けずに残り19年という非課税期間満了までの間、我慢して運用するだけです。

(我慢して運用するのが難しいとも言います・・・)

と言いつつ、またすぐに次の2022年枠積立が開始されますので、やることは変わらず、愚直な積立の継続ですが(笑)

ただ、来年は2022年枠の積立に加え、少しづつ複利の力で育っていく2021年枠の資産も並行してウォッチしていくことになりますので、それはそれで楽しみですね。

インフレやスタグフレーション(経済は停滞するのに物価だけは上昇し、家計をさらに圧迫する)などの懸念が叫ばれる現在、コロナ禍の影響から復活するだけでも大変なのに、まだまだ課題が多そうですが、私達にできることは限られます。

節約に励むとともに、投資で資産を育てつつ自己防衛することは、個人で可能な対抗策の筆頭でもあると思いますので、我が家はこれからも愚直にコツコツ、将来を見据えて取り組みを継続していくつもりです。

とは言え、いまの楽しみに対する投資も大切ですし、将来に備えた投資も大切ですので、各家庭でほどよいバランスを取りながら取り組めたら一番だと思います。

このあたりが一番難しかったりもするのですが、家庭の事情を考慮しつつ、その時々で調整しながら対応していきたいと思います。

私達はこれからも世界経済成長の果実・恩恵を少しでも享受するべく、できる範囲で資産運用を継続していきます。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!