こんにちは、おーです!

我が家は資産形成のコアとして「つみたてNISA」などで、VTIとVTに連動を目指すインデックスファンドを活用しています。

投資商品はシンプルに管理したいこと、より分散が効いている商品を選択したいと考えたことなどから、2022年1月現在は「楽天VTI」と「楽天VT」を夫婦それぞれの口座で運用中です。

(楽天を利用しているのはクレジットカード決済で楽天ポイント還元1%を得るため)

つみたてNISAの毎月定期的な実績報告を別記事でご紹介しているところですが、これらのもととなる(本家ETFとしての)VTI、VTについて、直近の推移実績と翌1ヶ月の過去推移などを参考にご紹介してみるのも退屈な長期積立投資の気晴らしにいいかもしれないと考え、今回からしばらく試行してみます。

こちらも参考に掲載する程度で、特に有用な情報はないかもしれません。

長期投資の備忘録的な位置づけの実績確認という程度ですが、サラッと流し見してもらえれば嬉しいです。

もし、我が家の運用方針などに興味がありましたら、以下の記事で参考にご紹介していますので、ご覧ください。

【参考】VTIとVTの2021年12月推移実績と1月の過去実績

2021年12月の推移実績チャートと12月実績集計結果

VTIとVTの2021年12月推移実績チャート

それぞれ12月1日〜12月31日までの30分足推移ですが、概ね似たような動きをしていることが確認できます。

12月も全米のVTIに引っ張られた全世界のVTといった印象を受けます。

VT設定以降の12月実績集計結果

VTIは2001年に設定、VTが遅れて2008年に設定されたこともあり、比較時期はVTが設定された2008年以降に時期をあわせて集計していますのでご注意ください。

(勝率などのもろもろの集計結果内にVTI2007年以前の結果は含めていません)

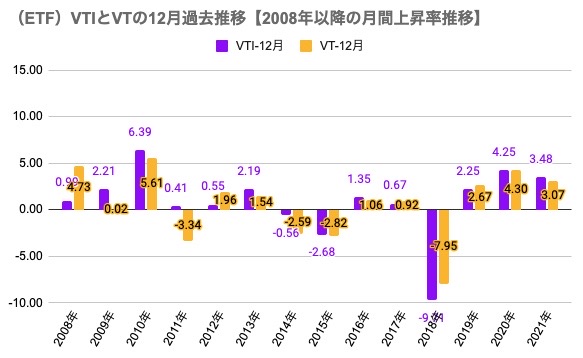

12月参考①(ETF)VTIとVTの12月過去推移【2008年以降の月間上昇率推移】

2008年以降の各年別、VTIとVTの12月単月に対する月間上昇率を集計したグラフです。

(11月末終値と12月末終値の差から算出)

2018年の12月は大きく下げましたが、それ以降の直近2年は2%を超える上昇での終了が続いていました。

2021年もそれぞれ約3%を超える高い上昇率で終了したことが確認できます。

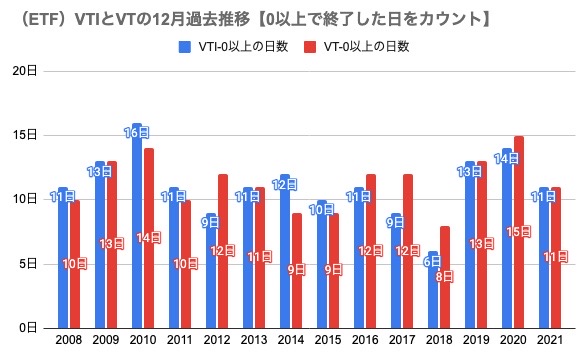

12月参考②(ETF)VTIとVTの12月過去推移【0以上で終了した日をカウント】

2008年以降のVTIとVT、12月単月の日々変動率が0以上で終了した日をカウント集計したグラフです。

(前日終値と当日終値の差から算出)

2021年は22日相場が開いていました。

上下に変動することもありましたがVTI、VTともに12月は結果的に、22回のうち11回はプラスで終了した日があったということになります。

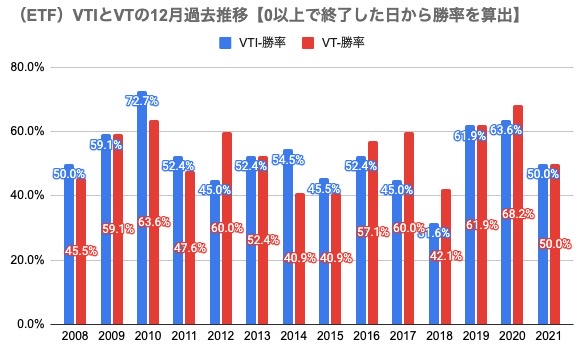

12月参考③(ETF)VTIとVTの12月過去推移【0以上で終了した日から勝率を算出】

上記②の0以上終了回数を12月勝率として表示したものになります。

2021年はプラスで終了した日という観点でみればいずれも勝率は50%。

それより以前も似たような推移といえますが、パッと見た感じでVTIよりもVTが勝率が高く終了している年が多いようにも見えるのが印象的でした。

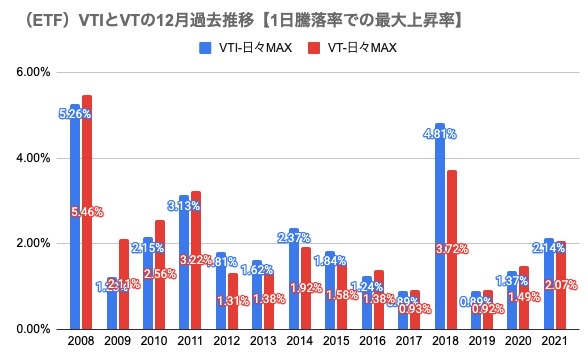

12月参考④(ETF)VTIとVTの12月過去推移【1日騰落率での最大上昇率】

こちらは12月の日々変動率からその年の単月における最大上昇率を示したグラフです。

(日々変動の最大をMAX関数で集計)

2008年、2018年の相場変動時、特に値が大きくなっています。

相場が大きく調整している局面での一時的な押し目買いなどによる上昇もあるのでしょう。

2021年もそれなりに相場が揺れたので、それぞれ最大約2.1%/日上昇した日がありました。

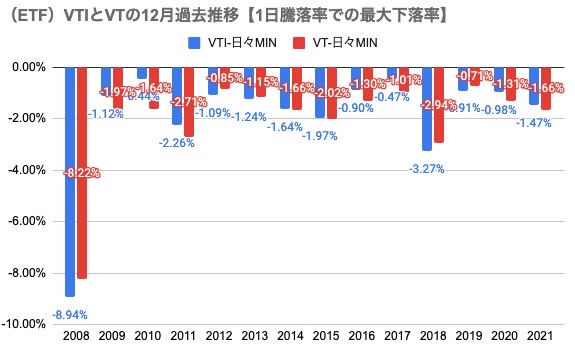

12月参考⑤(ETF)VTIとVTの12月過去推移【1日騰落率での最大下落率】

こちらは最大上昇とは逆にその年の単月における最大下落率を示したものです。

(日々変動の最小をMIN関数で集計)

2021年の12月はVTI約-1.5%/日、VT約-1.7%/日の変動がありました。

1日でこれくらいの調整は過去実績からもざらにあるといった印象です。

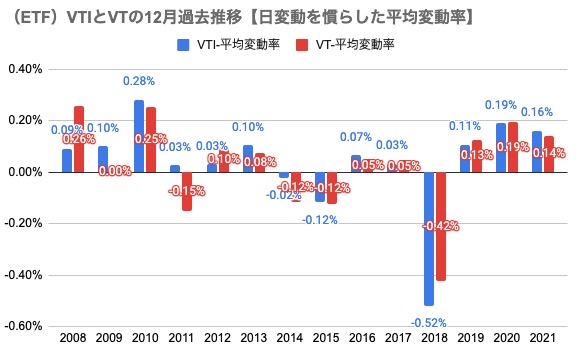

12月参考⑥( ETF)VTIとVTの12月過去推移【日変動を慣らした平均変動率】

12月の開場回数と日々変動率をもとに、月単位でならしてみた場合の平均変動率グラフです。

直近3年程度を見ても、そこまで目立つほどの優位な差ということはありませんね。

2021年の年間推移実績チャートと過去実績集計結果

それでは続いて2021年を振り返って年間推移という観点で簡単に確認しておきます。

VTIとVTの2021年 年間推移実績チャート

VTIとVTに加え、参考にVXUS、VEA、VWOを加えて2021年の年間推移を比較してみます。

VXUSは米国以外、VEAは先進国、VWOは新興国ですので、ひどくアバウトにいってしまうと「VXUS=VEA+VWO」、「VT=VTI+VXUS」といったざっくりとした認識でもあります。

VTの構成銘柄のうち約60%は米国ですので、2021年は米国の堅調さに引っ張られ、ほぼVTIと似たような推移になっているように見受けられます。

それだけ2021年も米国一強だったということがここでも確認できますね。

新興国も一時盛り上がりを見せていましたが、直近は中国などの動向が不安視されるのでしょうか。

この年間推移チャート確認すると、年間で下落して着地したのはVWO(新興国)のみでした。

VT設定以降の年間実績集計結果

こちらの集計も勝率などもろもろの集計結果内にVTI2007年以前の結果は含めていません。

あくまでVT設定2008年以降の比較としている点にご注意ください。

年別参考①(ETF)VTIとVTの年別過去推移【年単位の上昇率】

年単位での終値ベースで年間上昇率を集計したグラフです。

(前年最終日の終値と当年最終日の終値から算出)

2021年はVTI約+24.1%、VT約+16.1%という結果でした。

直近3年はVTIが大きく差をつけて上昇して終了しています。

ただこの傾向が2022年も続くかどうかは分かりません。

自分の信じる道を進むのみですね。

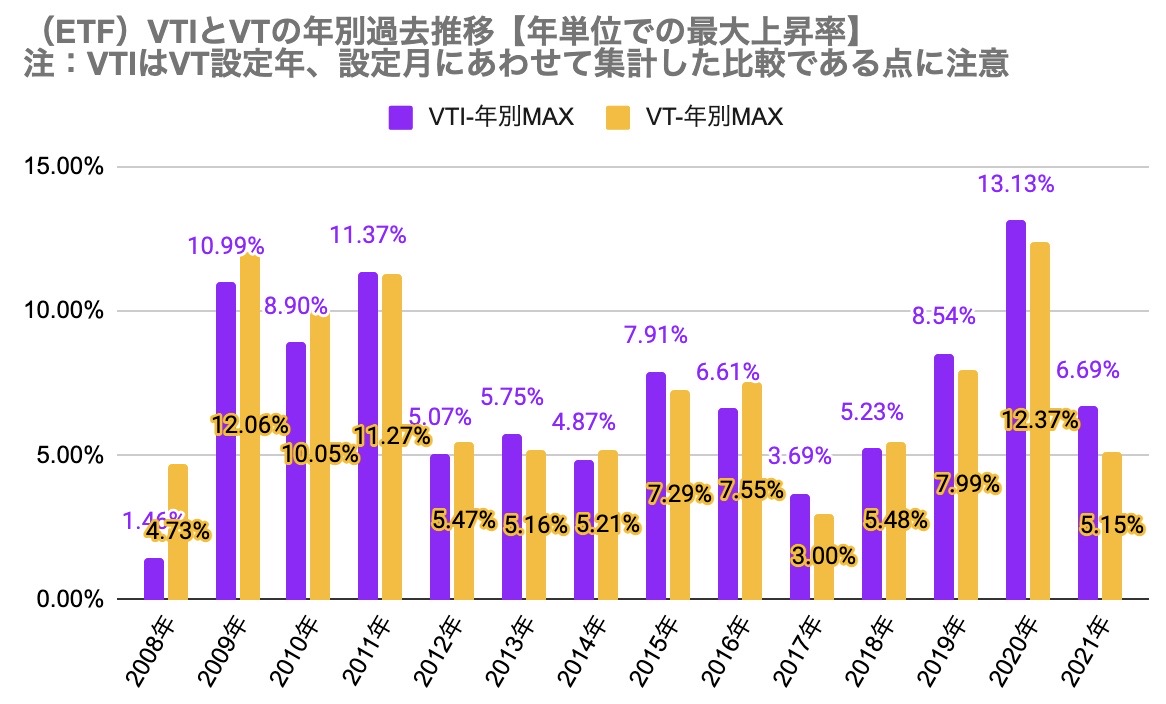

年別参考②(ETF)VTIとVTの年別過去推移【年単位の最大上昇率】

年単位1〜12月の間で、最大上昇率を示した月の値を集計したグラフです。

(各前月終値と各前月当月終値から算出後、年間の最大をMAX関数で集計)

注:VTIはVTと設定年、運用開始時期を合わせた形式で比較しています。VTIの2008年最大上昇率は2008年4月の4.89%ですが表では掲載していませんのでご注意ください

直近では2020年コロナショックからのリバウンド時にVTIが約+13%、VTは2020年11月に約+12.4%の上昇が最大変動でした。

傾向としては相場急変があった年(もしくは急変月によってはその翌年)に大きな上昇を示しているように見受けられます。

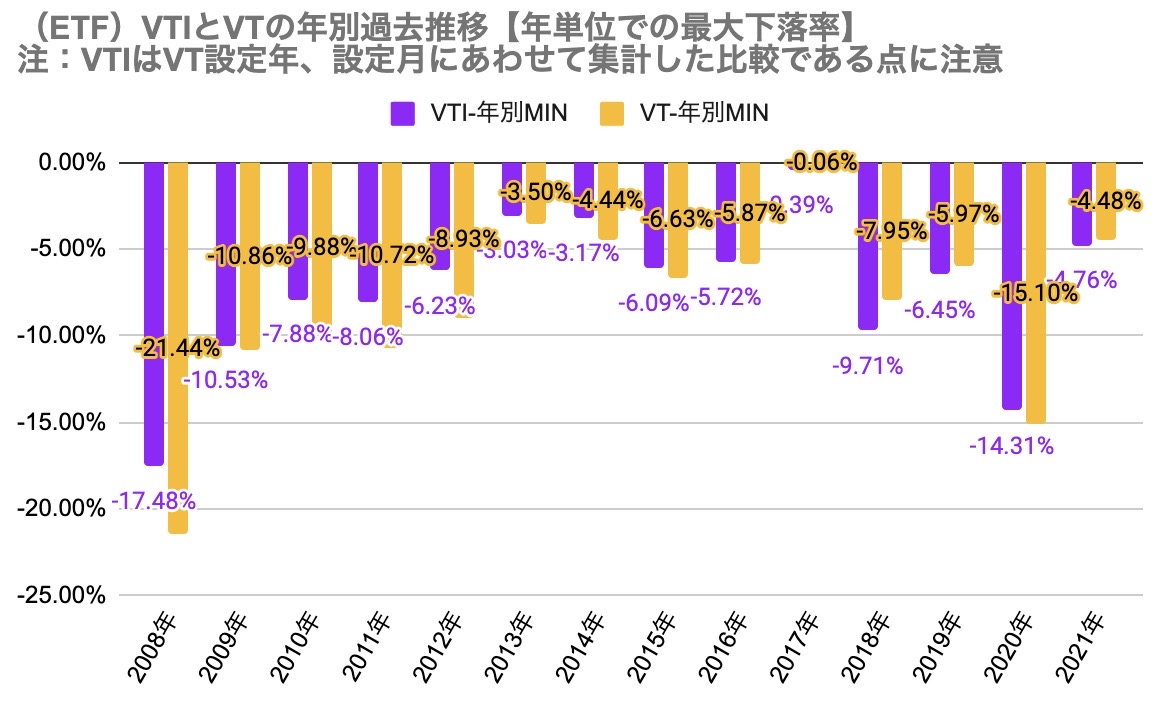

年別参考③(ETF)VTIとVTの年別過去推移【年単位の最大下落率】

年単位1〜12月の間で、最大下落率を示した月の値を集計したグラフです。

(各前月終値と各前月当月終値から算出後、年間の最小をMIN関数で集計)

注:VTIはVTと設定年、運用開始時期を合わせた形式で比較しています。VTIの2008年最大上昇率は2008年10月の-17.48%ですので表に含まれています

直近では2020年コロナショック時に、それぞれ月間で約−15%程度の下落がありました。

最大でこの程度変動があったという参考集計です。

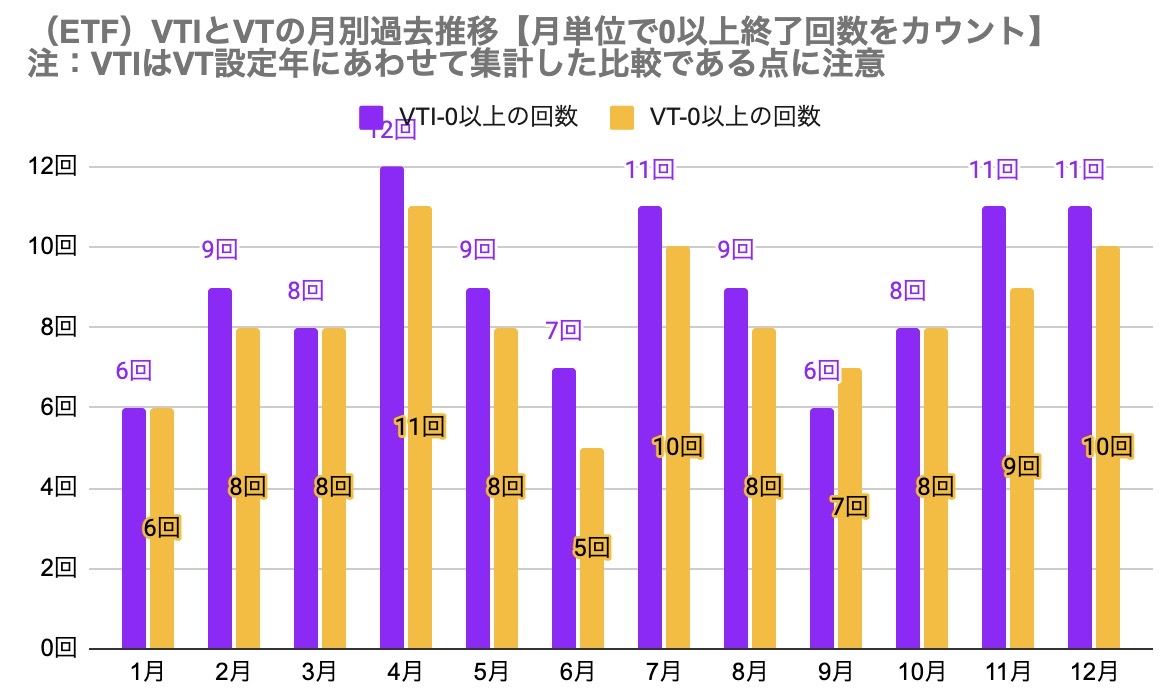

月別参考①(ETF)VTIとVTの月別過去推移【0以上で終了した回数をカウント】

こちらは先程の12月実績集計とは異なり、月単位で0以上で終了した回数を集計したグラフです。

(前月末終値と当月末終値の差で集計、カウント総回数は1〜6月13回、7〜12月14回)

月単位で見るとVTIのほうが総じてプラスで終了する回数が多かったことが確認できます。

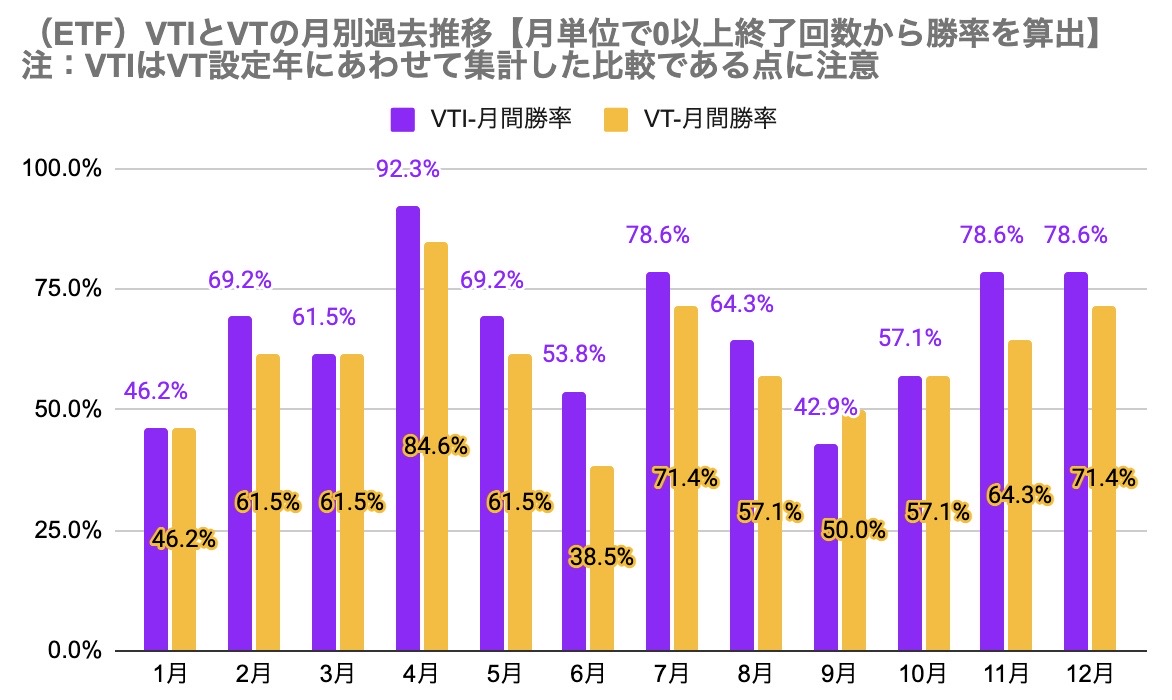

月別参考②(ETF)VTIとVTの月別過去推移【0以上で終了した回数から勝率を算出】

こちらは上記の月単位0以上の回数から勝率を集計したグラフです。

(分母は1〜6月は13回、7〜12月は14回)

勝率に値を置き換えただけですが、全体的にVTIとVTを同期間で比較した場合においてはVTIの方が勝率が高いことが確認できます(あくまで過去の傾向という観点ですが)。

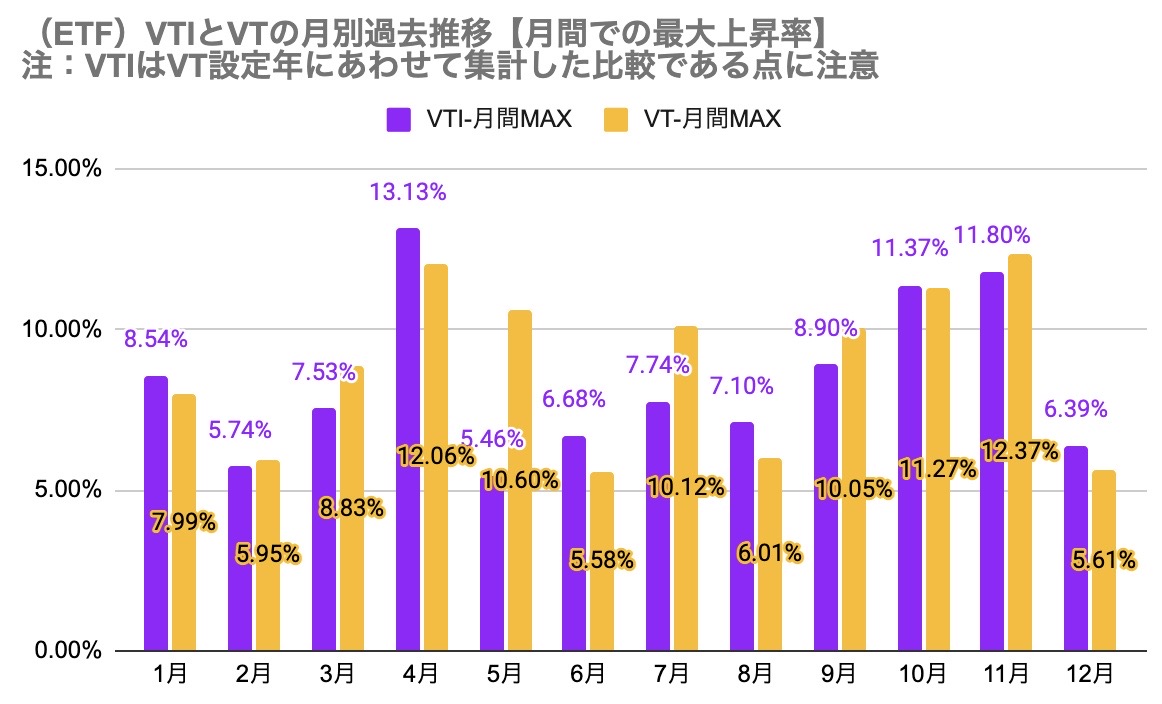

月別参考③(ETF)VTIとVTの月別過去推移【月間での最大上昇率】

こちらは年を超えて、月単位で見た場合の月間最大上昇率を表示させたグラフです。

(2008年〜2021年を通しての最大をMAX関数で集計)

VTIは2月、5月、7月、9月はVTに負けているようにも見えてしまいますが、VTの5月、7月約+10%上昇は2009年の実績です。

VT4月最大の約+12%は2009年、10月最大の約+11.7%は2011年などとなっています。

(直近での二桁に達するような大きな変動は2020年のコロナショック時)

月単位で見ると最大でこの程度変動があったという参考集計ですので、ご注意ください。

もし年単位での最大上昇率が確認したい場合「年別参考②(ETF)VTIとVTの年別過去推移【年単位の最大上昇率】」をご覧ください。

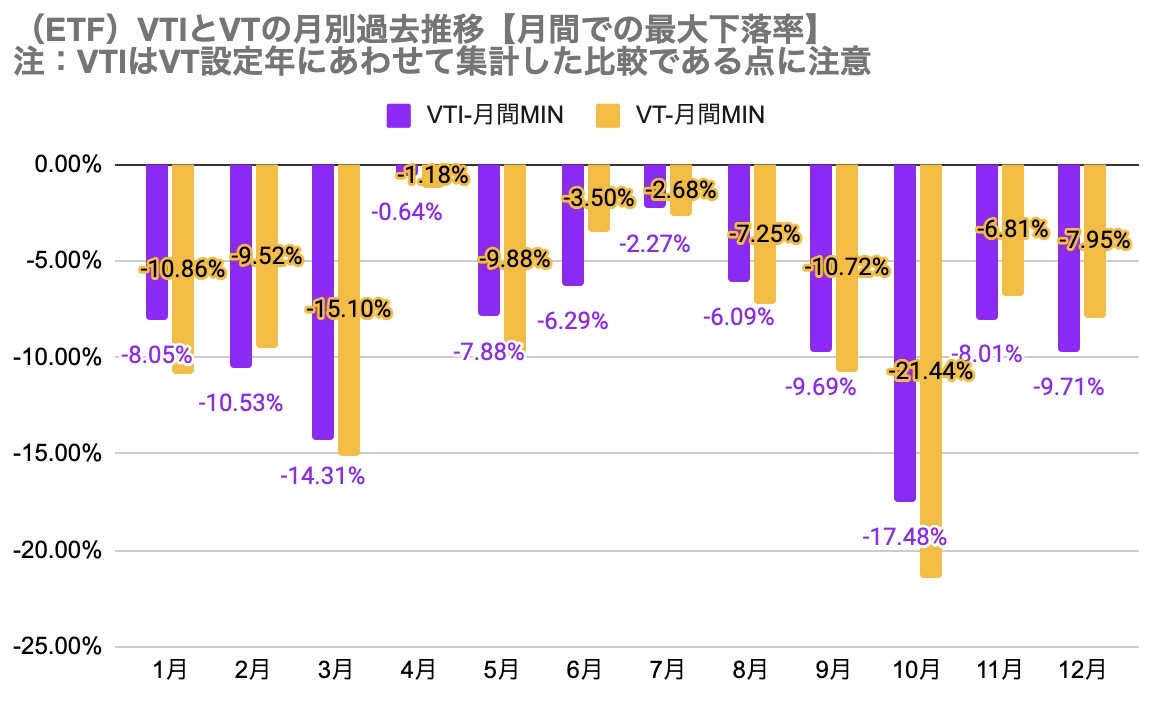

月別参考④(ETF)VTIとVTの月別過去推移【月間での最大下落率】

こちらは上記「月別参考③」と逆の意味で月単位での最大下落率をグラフ化したものです。

(2008年〜2021年を通しての最小をMIN関数で集計)

最小(最大下落)を見るとVTIは7月ほぼ下がっていないですし、4月も極端に強い傾向であることがわかります。

VTは4月、6月、7月のあたりが下がりにくい傾向にあるとも言えそうです。

こちらも月単位で見ると最大でこの程度変動があったという参考集計ですので、ご注意ください。

もし年単位での最大下落率が確認したい場合「年別参考③(ETF)VTIとVTの年別過去推移【年単位の最大下落率】」をご覧ください。

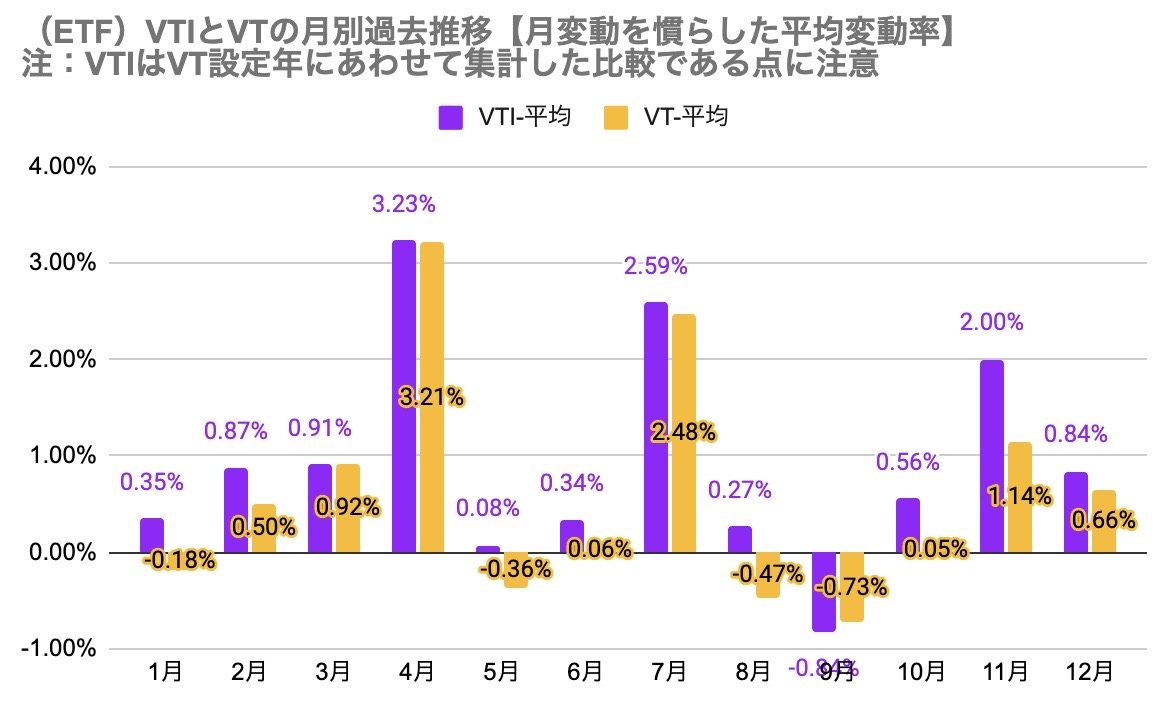

月別参考⑤(ETF)VTIとVTの月別過去推移【月変動を慣らした平均変動率】

月変動率を集計回数で平均化したグラフです。

VTI、VTともに4月、7月は極端に強い傾向にあると言えそうです。

逆にVTIで唯一、ならしてマイナス推移なのは9月ですので、極端に弱い月とも言えるかと思います。

ならしてみるとまた違った景色が見えるので興味深い印象です。

VT設定以降、過去の1月実績集計結果

こちらも12月集計結果などと同様、勝率などもろもろの集計結果内にVTI2007年以前の結果は含めていませんのでご注意ください。

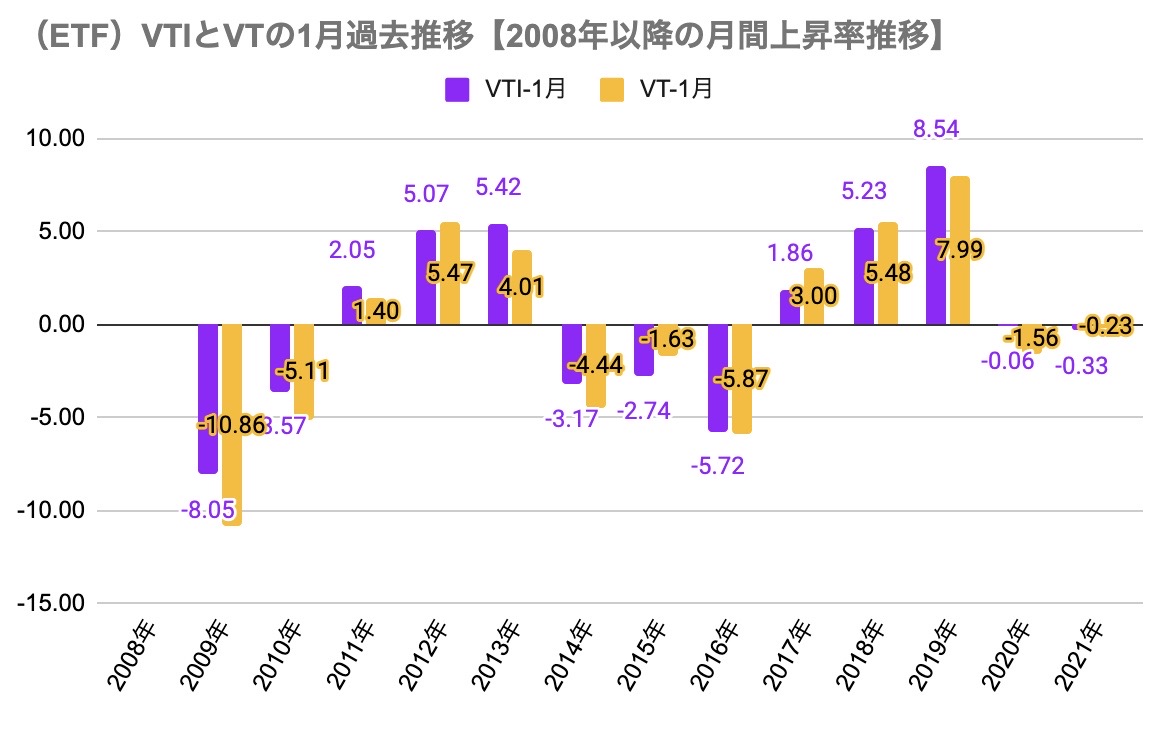

1月参考①(ETF)VTIとVTの1月過去推移【2008年以降の月間上昇率推移】

2008年以降の各年別、VTIとVTの1月単月に対する月間上昇率を集計したグラフです。

(12月末終値と1月末終値の差から算出)

上記の単月グラフでみても、前述の年単位(月別比較)でみても1月はさほど強さを感じない月といった個人的な印象です。

2019年1月の大幅上昇は、2018年12月下落後のリバウンドでしょうし、直近数年を見る限り、1月はさほど強くもなく、ほぼ横ばい推移いった過去実績の印象です。

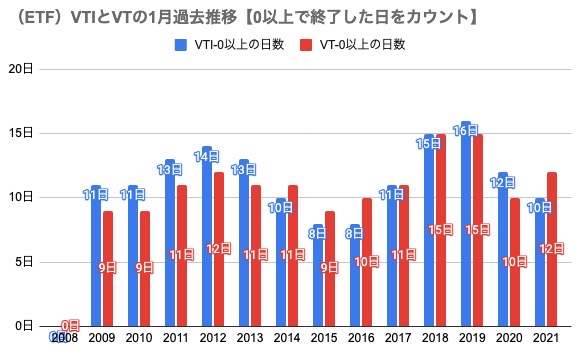

1月参考②(ETF)VTIとVTの1月過去推移【0以上で終了した日をカウント】

2008年以降のVTIとVT、1月単月の日々変動率が0以上で終了した日をカウント集計したグラフです。

(前日終値と当日終値の差から算出)

2021年1月はVTのほうがプラス終了回数は多かったようです。

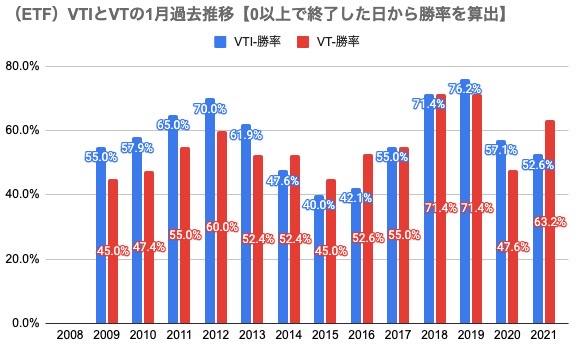

1月参考③(ETF)VTIとVTの1月過去推移【0以上で終了した日から勝率を算出】

上記②の0以上終了回数を1月勝率として表示したものになります。

先程のプラス回数を勝率に変換しただけですが、昨年2021年1月でみればVTが約63%とプラスで終了する割合が多かったことが確認できます。

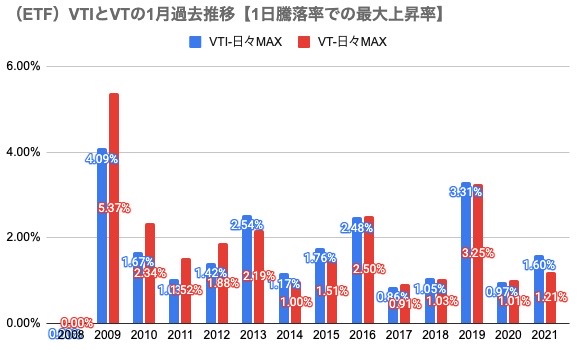

1月参考④(ETF)VTIとVTの1月過去推移【1日騰落率での最大上昇率】

1月の日々変動率からその年の単月における最大上昇率を示したグラフです。

(日々変動の最大をMAX関数で集計)

12月よりは全体的に上昇幅は小さめに見受けられますが2022年はどうでしょうか。

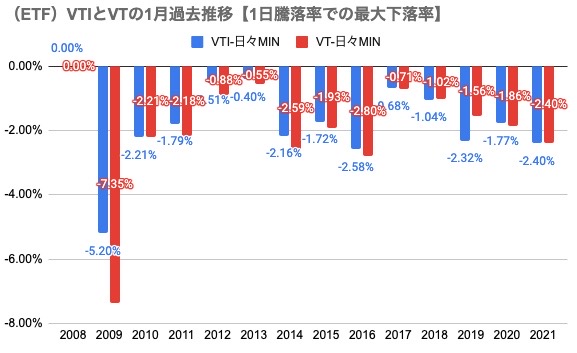

1月参考⑤(ETF)VTIとVTの1月過去推移【1日騰落率での最大下落率】

こちらは最大上昇とは逆にその年の単月(1月)における最大下落率を示したものです。

(日々変動の最小をMIN関数で集計)

直近3年程度(2019年以降)は12月より最大下落が大きかったりと、弱い印象がこちらからも垣間見える気がします。

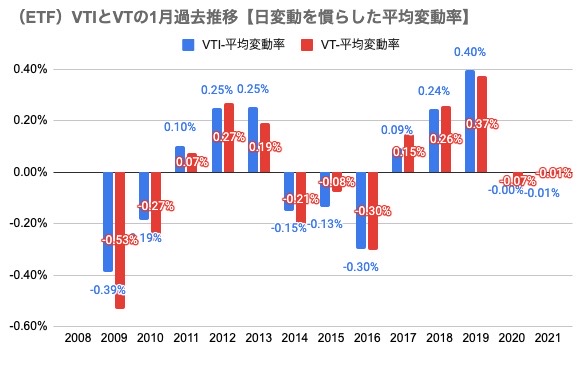

1月参考⑥( ETF)VTIとVTの1月過去推移【日変動を慣らした平均変動率】

1月の開場回数と日々変動率をもとに、月単位でならしてみた場合の平均変動率グラフです。

直近2年はほぼ±0程度の上昇と、ならしてみるとほぼ横ばいです。

平均してみれば(上昇という観点では)1月は弱いという印象で整理しました。

個人的な感想

2021年は愚直にVTIもしくはVTに投資をしていれば、資産を増やすことができました。

2022年もこのまま、つみたてNISAを利用しての積立投資は、これらの投資先を信じて邁進するつもりです。

ですが、2022年はこのような堅調な相場とはいかないことが想像されます。

場合によっては年間を通じて横ばい、大きな調整下落もありえそうです。

その際にも積立をやめず、自分たちの信じた投資先へ愚直に投資し続けることが今まで以上に求められる年になりそうです。

つみたてNISAは「ドルコスト平均法」で愚直な積立を継続するのみですが、個人的には別枠で興味のある「バリュー平均法」を試行していきます。

バリュー平均法は売買をする特徴的な積立投資です。

仮に2022年の相場が大きく変動するのであれば、売買を織り交ぜながら積立をする非常に興味深い手法のバリュー平均法は楽しみな方法かもしれないと個人的には考えています。

(資金が潤沢ならいいのですが、限られた資金で試行してみようと思いますので少額からの取り組みですが)

ちなみに、つみたてNISAの非課税枠は、バリュー平均法のような売買を特徴とする投資手法には向いていないと考えています。

つみたてNISAの非課税枠は一度売却してしまうと、その枠はもう利用できなくなる点にくれぐれもご注意ください。

新たに試行するバリュー平均法の概要については以下の記事をご覧いただければと思います。

これからしばらく、今回ご紹介した内容紹介も(役に立つかは分かりませんが)継続してみようと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!