こんにちは、おーです!

本日は米国ETFのインベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF【QQQ】について、ざっくりご紹介させていただきます。

↓2023年情報で別記事にアップデートしました↓

【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETFのご紹介!

【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETFとは

QQQは1999年に設定、アメリカに上場された、運用開始から20年以上が経過している有名かつ歴史の長いETFです。

| ティッカーシンボル | QQQ |

| 名称 | Invesco QQQ Trust Series 1 ETF (インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF) |

| ベンチマーク | Nasdaq-100 Index (ナスダック100指数) |

| 設定日 | 1999/3/10 |

| ETF純資産総額 | 約16.4兆円 |

| 取引所 | NASDAQ |

| 投資地域 | 米国 |

| 投資銘柄数 | 100 注1 |

| 経費率(年率) | 0.20% |

| ETF売買ランキング | 第4位 注2 |

| 算出方法 | 時価総額加重 |

| 分配金など | 分配金あり、年4回(3/6/9/12月) |

| 運用会社 | インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタル・マネジメント |

注1:具体的な銘柄数は資料が探せなかったので、指数の設計基準である100社として掲載

注2:ランキングは2021年1月末時点

連動指数ナスダック100指数とは

米NASDAQ Stock Market社が提供する外国株式インデックスで、米国の新興株市場であるNASDAQ(ナスダック)に上場しているすべての銘柄の中で、米国内および米国外を含めた時価総額の大きい非金融業(金融株を除く)上位100社の株式で構成される指数です。

注:NASDAQ100指数は、ナスダック市場の全銘柄で構成されるNASDAQ総合指数(NASDAQ Composite Index)とは異なる指数

構成銘柄は100と少ないものの、NASDAQ市場全体の時価総額に対して約7割を占めているようです。

Googleなどは議決権の有無でクラスA株、C株などがあり、2021年現在いずれも本指数採用銘柄となっており、厳密に異なる100社というわけではないのかもしれません(100社すべての内訳を探せなかったので不明でした)。

そのほかにも以下のような特徴などもあります。

・指数の計算方法は、調整済時価総額加重平均方式

・定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月(臨時に入替えが行なわれることもあり)

・発行体が複数の証券クラスを上場している場合、すべての証券クラスが対象(Googleなどは議決権の有無でクラスA株、C株あり、いずれも入っている)

・1日の平均取引高が20万株以上 など。

参考にQQQが連動する指数のメソドロジーなどが閲覧できるリンク先(PDFファイル)を貼っておきますので興味のあるかたはご覧ください。

(外部リンク)NASDAQ-100 INDEX

チャート

QQQの日足チャートです、記事作成時の株価は$322.44(2021年2月22日終値)です。

パフォーマンス

Dividend.comのQQQ概要ページから引用しました(記事作成2021年2月23日現在)

QQQトータル・リターン (単位%)

| YTD(年初来) | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |

| 5.5 | 44.7 | 24.0* | 25.8* | 20.1* |

*年換算

もう言葉がでませんね、というような凄すぎるリターンです。

(参考)他ETFとのパフォーマンス比較

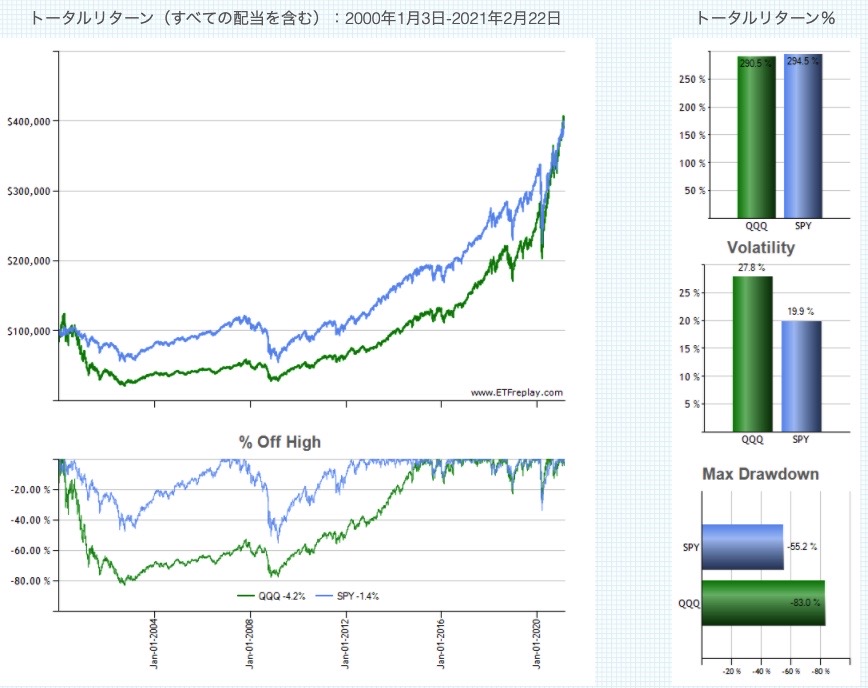

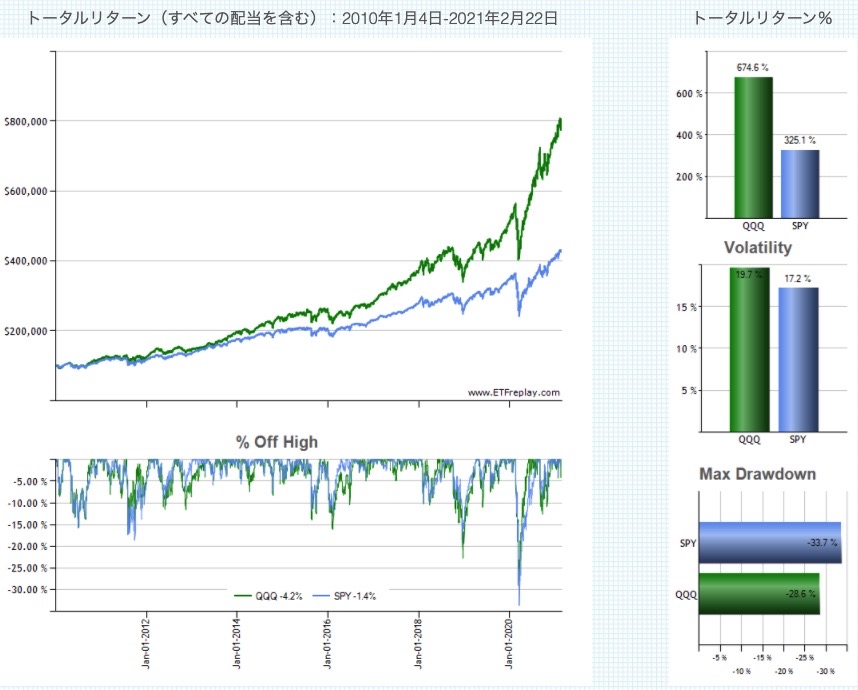

QQQの設定日(1999年3月10日)より以前から運用されているS&P500連動ETFのSPY(1993年1月22日)と比較してみました。

なお、遡れた期間が最大で2000年1月でしたので、2000年1月3日以降の表示となっています。

ETFreplay.comより引用

ETFreplay.comより引用

QQQ設定以降、ドットコムバブル後の暴落により、かなり長期の期間、低迷していたことがわかります。

ですが現在はかなり凄まじいトータルリターンが物語るように、長期でみてもS&P500に追いついています。

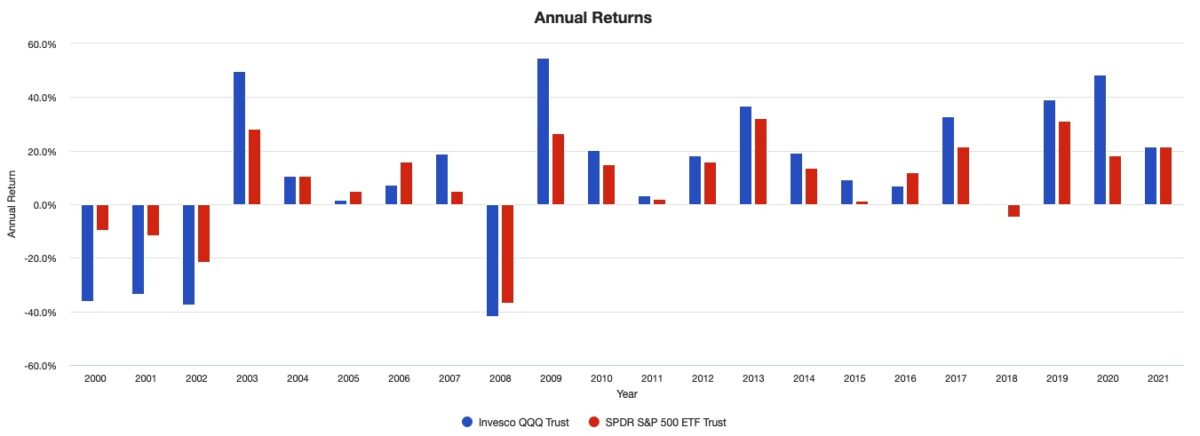

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

注:2021年は年途中(掲載2021年9月4日)であることにご注意ください。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

QQQ,SPY年間トータルリターン 2000-2020年

ドットコムバブル後の暴落時、QQQが数年の間、大きく下落している点、非常に目に付きますが、その後の市場平均を超える高いリターンが現在の人気を表しています。

ちなみに約10年前として、2010年以降で比較してみた結果は以下のとおりです。

ETFreplay.comより引用

ETFreplay.comより引用

至近の約10年程度でみた場合、市場平均といえるS%&P500を大きく上回るパフォーマンスで、QQQの圧勝です。

最後にコロナショック時の挙動を比較する意味で2020年1月〜現在で比較してみた結果は以下のとおりです。

コロナショック時の下落はS&P500より谷が深いかと思っていましたが、QQQのほうが下落幅は小さく、回復もかなり早かったと思います。

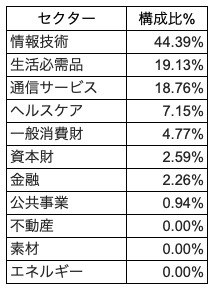

保有銘柄、セクター構成

いずれもDividend.comのQQQ概要ページから引用しました(記事作成2021年2月23日現在)。

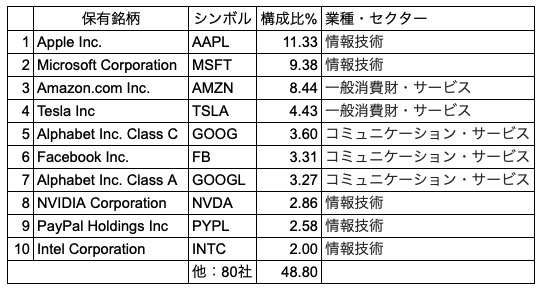

QQQの保有銘柄 上位10社

上位10銘柄が占める割合は約51%とかなり高めです。

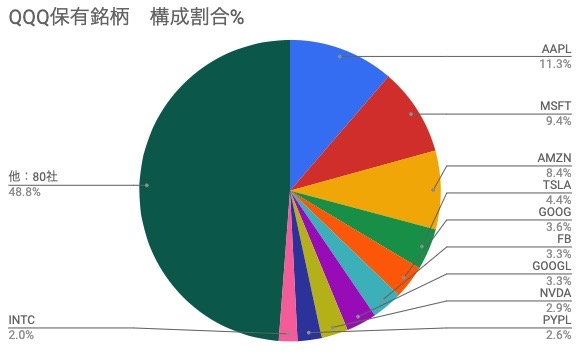

QQQの銘柄保有割合(円グラフ:%)

保有銘柄割合を円グラフで表示してみました。

上位10銘柄のシェアが大きいことがよくわかります。

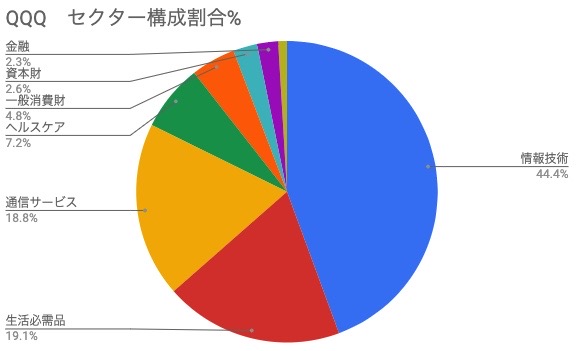

QQQのセクター構成割合(円グラフ:%)

調べてみるまで、もっと情報技術セクターの割合が多いのかと思っていました。

たしかに情報技術セクターは圧倒的なシェアではありますが、他のセクターも結構入っているので、思った以上に多様な構成になっていることに気づけました。

(指数設計の観点から金融は除かれていると考えていましたが、調べた際には数%の記載がありました。銘柄などが不明なので判断がつきませんが、気にすることではないと思います)

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

表示されている金額の約71%が手元に入金されるイメージでお考えください。

確定申告で外国税額控除の手続きをすれば、米国課税(10%)部分をある程度、取り戻す事は可能ですが、自身の収入に応じて取り戻せる金額は異なります。

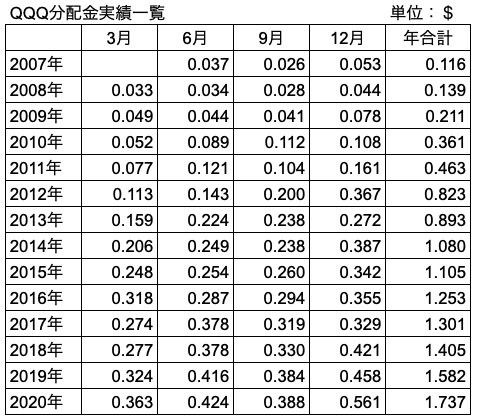

QQQ運用開始以降の分配金推移(一覧表)

QQQは3/6/9/12月に分配金を受け取ることができます。

QQQ設定以降の定例(四半期)の分配金として”把握できた2007年以降のデータを纏めた一覧表”は以下のとおりです。

すべての分配金を網羅できていない可能性が高いので参考程度に御覧ください。

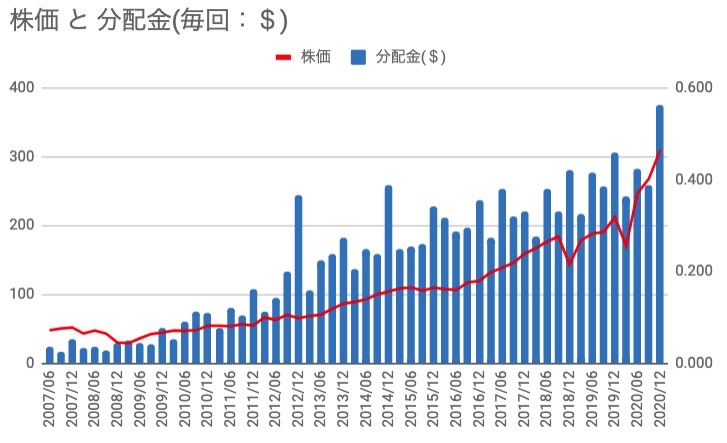

QQQ運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

QQQ運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

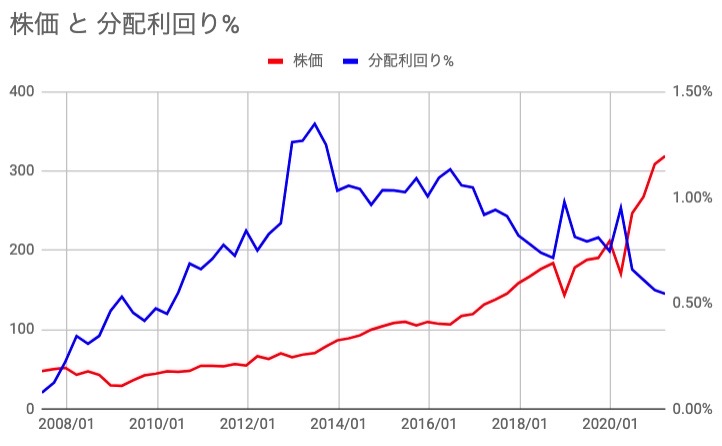

QQQ運用開始以降の株価と分配利回りの推移

2021/3/16日現在(2021/3/15終値$318.83)と直近4回の分配実績から算出した結果は0.54%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは紹介記事作成時点の内容です。最新の参考目安については、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年」の欄に掲載しています。

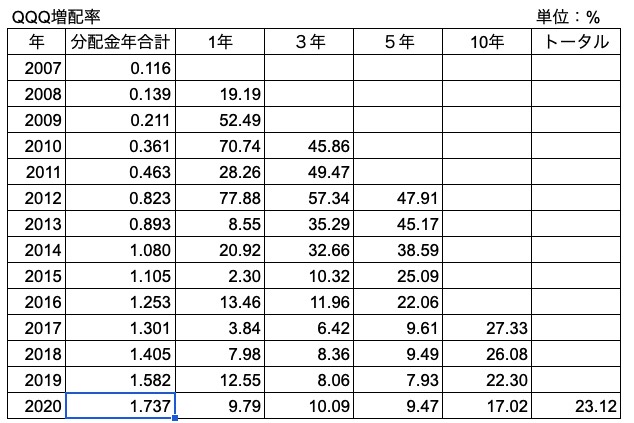

QQQ運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年、10年、トータル)

QQQの増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注1:私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

注2:QQQ設定以降の定例(四半期)の分配金として”把握できた2007年以降のデータを纏めた一覧表”より算出した結果ですので、ETF設定以降のデータではないことご了承をお願いします。

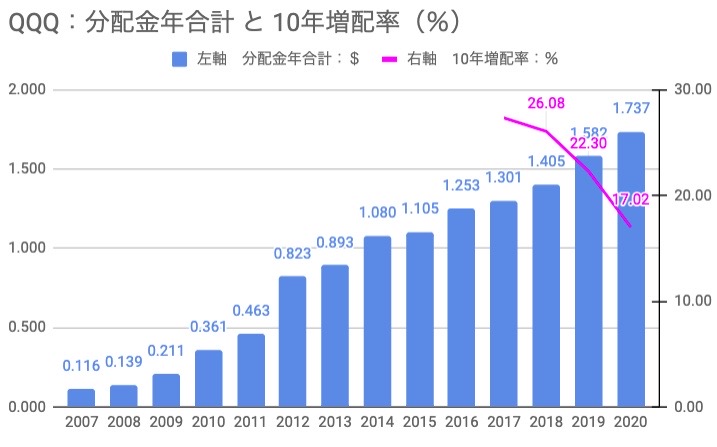

参考に上記の一覧表をもとに、年合計の分配金と増配率の推移グラフを下に掲載しておきます。

分配金年合計($)と1年増配率(%)

分配金年合計($)と3年増配率(%)

分配金年合計($)と5年増配率(%)

分配金年合計($)と10年増配率(%)

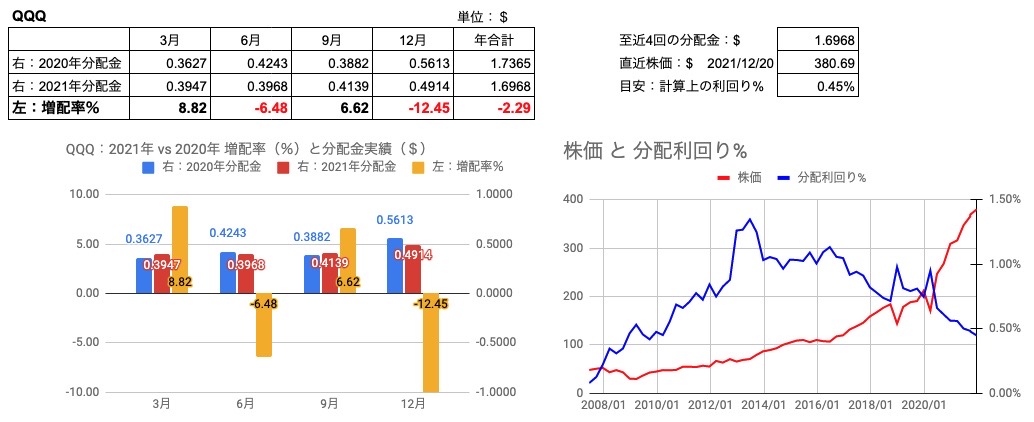

増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年 (2021年12月分配金後)

2021年と2020年を比較した増配率(%)と、各年の分配金実績を以下に掲載しています。

また、直近株価($)と分配金利回り(%)も参考に掲載しています。

注:とくに分配利回りは、ご自身で他サイトなどを含めて改めてご確認ください(あくまで参考目安程度にお考えください)

個人的な感想

時代の進歩が追い風となって、圧倒的なパフォーマンスが目を引くETFです。

SPYと比較した3種類の過去パフォーマンス比較をみても約20年前のQQQと、現在のQQQでは立ち位置というか、取り巻く環境が大きく変わっているのではないかと思える推移となっています。

価格変動(ボラティリティー)は高いですが、ドローダウンはS&P500より小さい傾向にあり、現在は(ドットコムバブルの時代と異なり)テクノロジーの進歩と革新に対する評価が、まだ永続するであろうと考えられているのではないかと思っています。

ここ10年で世界が大きく変わってきたように思いますし、これから更に革新がすごい速さで進んで行くと思われます。

QQQの株価はつねに高値で割高ですので、配当利回りなどは極端に低いですが、とにかく成長著しいグロース銘柄の詰まったパッケージ商品という位置づけで捉えれば、キャピタルゲインを追い求める方向性がしっくり来るのではないでしょうか。

わたしは資金力が乏しいのでETFとしての保有は諦め、最近は国内の投資信託で複数のQQQ連動商品が発売されていますので、そちらの投資信託で保有をすすめています。

ETFでの保有は取引値の高騰で配当再投資も難しいので(資金が豊富なら問題ないのでしょうが)、QQQについては効率的な配当再投資、下落時のドルコスト平均法による買付が可能な投資信託が効率的だとわたしは考えています。

ポートフォリオすべてをQQQにする度胸はありませんが、VTIのようなインデックス投資にトッピングして、これからも保有を進めていきたいと思っています。

しばらくは長期金利上昇の影響もあり、株価が大きく変動することが予想されますが、長期でホールドする前提で望んでいこうと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!