こんにちは、おーです!

5月も試行中のバリュー平均法の評価・売買を行いました。

ドルコスト平均法とは異なる積立投資として試行している「バリュー平均法」について、少額かつ簡単なご紹介ですが、2022年5月分として実績をまとめておきます。

バリュー平均法について、自分なりの認識などをまとめた過去ご紹介記事は①を、先月の実績は②をご覧ください。

【2022年5月時点】バリュー平均法の実践 毎月ver(SBI-VTI:5ヶ月目)

バリュー平均法とは

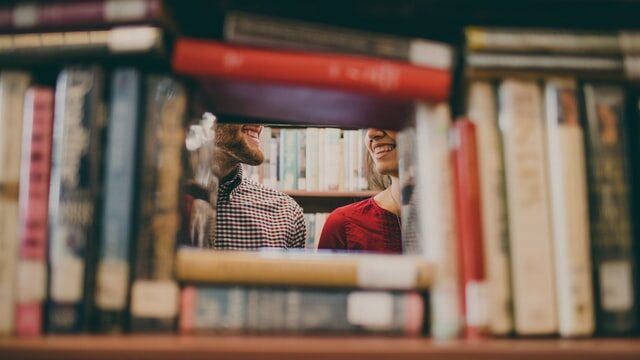

毎回ご紹介させていただいておりますバリュー平均法のざっくりとしたイメージや流れは以下の通りです。

バリュー平均法のイメージ図

バリュー平均法の運用

- バリュー経路を設定する(積立額や見込み成長率、積立頻度など)

- 一定の評価期間(例:毎月、四半期、半年、年など)経過時に、バリュー経路と資産時価残高の差を評価・計算する

- バリュー経路との差に対する『売買』を行う

- 以降、①で定めた頻度で定期的に②と③を繰り返す(必要に応じて①も適宜、調整可)

バリュー平均法は、何を差し置いてもまず「バリュー経路」と呼ばれる、自身で定めた積立の道筋を決める必要があります。

その後はバリュー経路にあわせるよう淡々と作業を繰り返すだけです。

- 自身で定めた一定の評価期間で

- 資産の時価評価額とバリュー経路の差を評価、計算して

- 結果を踏まえ、差分を含めた売買を行い

- バリュー経路へ資産残高を随時調整していく手法

当面のMyルール

わたしが決めたこの投資対象に対するルールは以下のとおりです。

バリュー平均法(SBI-VTI)のMyルール

- 積立額:1.5万円/月(現状は現金、そのうちVポイントも使う予定)

- 積立頻度:毎月の初め頃(資産評価、売買金額など決定・発注)

- 運用期間:未定

- 定率設定:1%/月

- 売却ルール:検討中(1,000円以上の利益なら売るなど)

利用できるようになれば途中から購入にVポイントも活用する見込み

予算の都合上、途中変更or中断はありえる

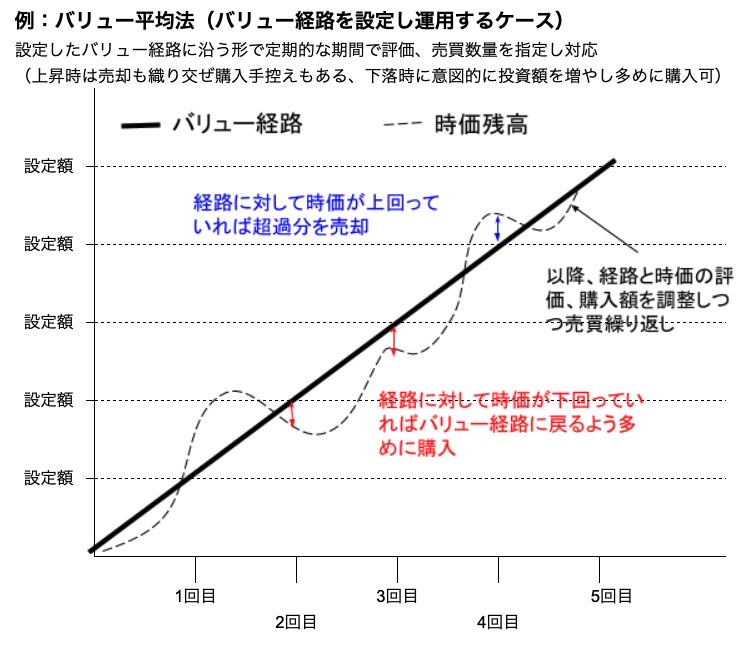

資産の推移グラフ(理想イメージ)

このようなグラフに沿って進められると理想的ですね。

(グラフのカーブが徐々に右肩に上がっているのは、定額ではなく、定率で設定しているから。わたしの現設定では1%/月を踏まえたカーブ)

バリュー平均法 SBI-VTIの運用(5ヶ月目)

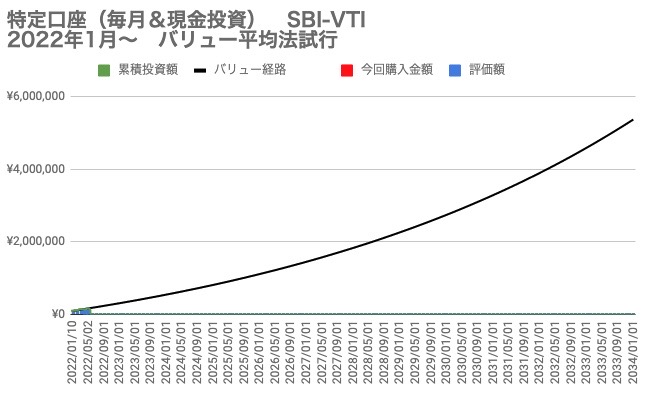

1月時点で10万円になるよう購入、その後2〜4月も評価額がバリュー経路を下回っていたので追加購入をしていました。

5月に突入し、バリュー経路に対する時価評価を確認した結果は以下のとおりです。

2022年5月2日時価評価時点での状況

| a.先月時点のバリュー経路 | 150,000円 |

|---|---|

| b.評価時点のバリュー経路 | 167,000円 |

| c.バリュー経路に対する定期増額分 | 17,000円(=b-a) |

| d.評価時点の時価 | 145,619円 |

| e.評価結果からの実質購入額 | 21,381円(=b-d) |

| f.追加購入額 | 4,381円(=e-c) |

| g.今回売却額(税引前) | 0円 |

| h.累計投資額(過去分) | 145,687円 |

| i.累計投資額(通算) | 167,068円(=e+h-g) |

注:端数計算で1円の齟齬があることもありますが、大勢に影響ありませんし、簡易計算なので気にしません

今回の評価でも”不足額を追加して投資せよ”という評価結果となりました。

これにより、バリュー経路にあわせるため「f.+4,381円」を当初の予定額「c.+17,000円」に上乗せ追加して投資しました。

3月から大きく変動していたドル円相場が引き続き円安をキープしていました。

そのような結果もあり追加資金が「+4,381円」程度で済んだという捉え方もできます。

グラフの運用期間(直近投資部分)の拡大結果は、以下の通りです。

4月は「4,505円」だけを投資していましたが、今月は相場が引き続き下落基調でしたので、不足分もあわせ「21,381円」を投資する結果となりました。

このようにドルコスト平均法とは異なり、自分で定めた頻度で定期的な評価と売買判断に基づく売買指示が必要となります。

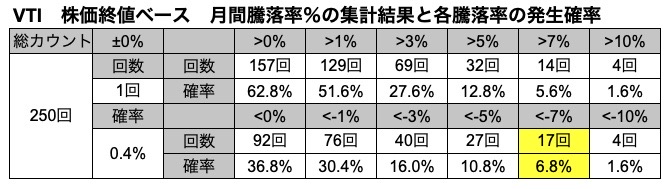

【参考】VTIの過去、月間騰落率推移(株価終値ベース)

こちらはついでに集計し、毎月ご紹介しているVTIのデータです。

VTIの運用開始以降、2022年4月末時点までの月間でどの程度上下に変動しているのか、個人的に参考集計してみた結果は以下のとおりでした。

(株価終値ベースで前月最終日の終値と、当月最終日の終値の差から算出)

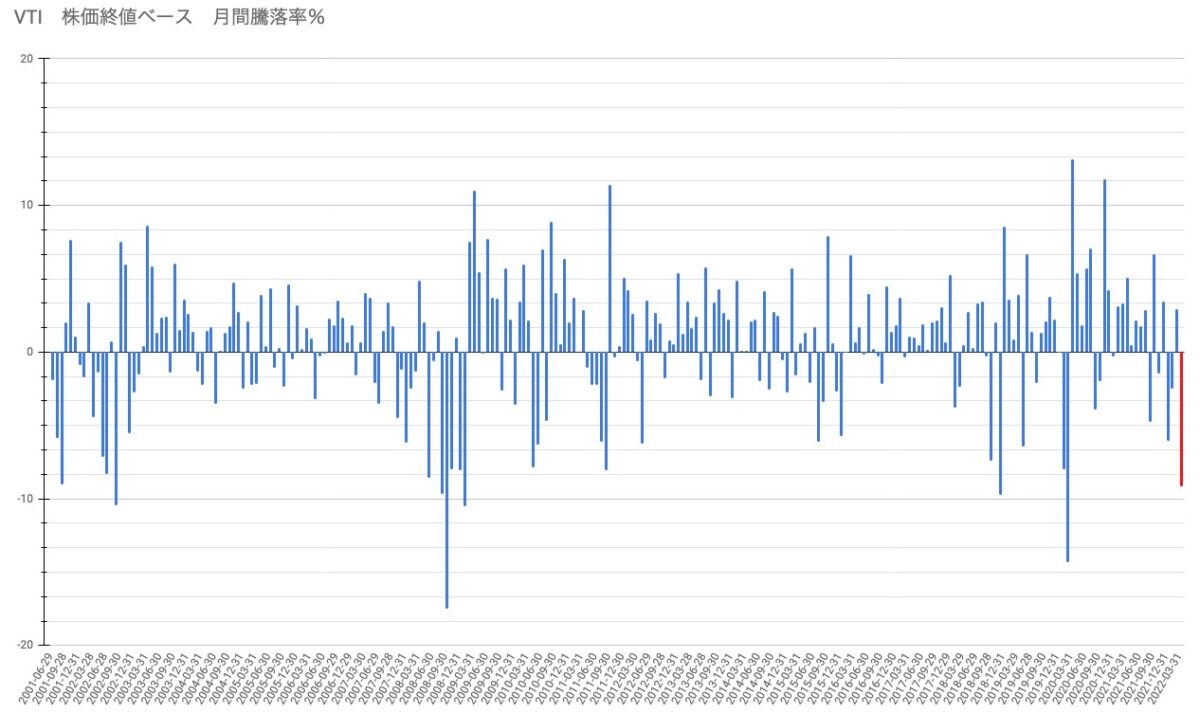

2022年4月は、月間で-9.13%とそれなりの大幅下落を記録しましたので、上記黄色着色部(-7%下回り)に分類となりました。

例年、堅調に推移していると認識していた4月相場ですが、2022年は全くいいところなしでしたね。

記事投稿が遅れましたが、2022年5月18日頃は少し相場が回復しているようにも見受けられます。

回復傾向なのか?ダマシの上げ基調なのか?

そんなことはわかりませんが、ドルコスト平均法とは異なる投資法ながら、こちらも淡々と評価と売買指示を繰り返すのみです。

2022年4月実績(赤色着色部)を踏まえた月間騰落率の推移グラフは以下のとおりです。

相場が気になってしまうという方もいるでしょうが、わたしたちにできることは特にありませんので、淡々と買付しつつ、達観して相場の行く末を見守りましょう(笑)

投資から退場さえしなければ、自分たちの将来を支えてくれる資産を築いていけると引き続き信じて、バリュー平均法に限らず色々と試行しながら、わたしはこれらからも取り組んでいくつもりです。

それではまたっ!!