こんにちは、おーです!

本日は米国ETFのバンガード トータル インターナショナル ストックETF【VXUS】について、ざっくりご紹介させていただきます。

2021/12/26追記:2021年12月分の分配金実績を反映

2021/9/23追記:2021年9月分の分配金実績を反映

【VXUS】バンガード トータル インターナショナル ストックETFのご紹介!

【VXUS】バンガード トータル インターナショナル ストックETFとは

VXUSは2011年に設定され、10年を迎えた比較的新しいETFです。

| ティッカーシンボル | VXUS |

| 名称 | Vanguard Total International Stock ETF (バンガード トータル インターナショナル ストックETF) |

| ベンチマーク | FTSE Global All Cap ex US Index (FTSE・グローバル・オールキャップ・除く・米国指数) |

| 設定日 | 2011/1/26 |

| ETF純資産総額 | 404.73B(約40.4兆円、1$=100円換算)※ |

| 投資銘柄数 | 7,621 |

| 経費率(年率) | 0.08% |

| 算出方法 | 時価総額加重 |

| 分配金など | 分配金あり、年4回(3/6/9/12月) |

| 運用会社 | バンガード |

注1:ETF純資産総額はyahoo!finance USAより引用

注2:銘柄数、経費率などに関する情報はバンガードHPから引用(2021/8/31時点)

※:バンガードはファンド全体(投資信託とETFを合算した金額)という解釈に推定

連動指数FTSE・グローバル・オールキャップ・除く・米国指数とは

FTSE・グローバル・オールキャップ・除く・米国指数(FTSE Global All Cap ex US Index)は、もともとは米国の投資家が国際的な投資をベンチマークするために設計されたインデックスのようです。

(インデックスは、FTSE Global Equity Index Series (GEIS)から派生)

このインデックスは、米国を除く全世界の大型株、中型株、小型株で構成されており、世界の投資可能な時価総額の98%をカバーしています。

VTIで全米にまるっと投資できるように、米国を除く世界版として、VXUSで米国以外の全世界株式にまるっと投資が可能なETFです。

VTIとVXUS、この2つをもてば全世界株式への投資ができることになります。

チャート

2011年VXUS設定来の”週足”チャートです(青線は200日移動平均線)。

記事作成時の株価は$65.34(2021/9/17終値)です。

リアルタイムのチャートは下でご覧ください。

パフォーマンス

ファンド・パフォーマンス (単位%)

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 基準価額 | 36.55 | 9.65 | 11.13 | 5.72 | 5.67 |

| 市場価格 | 37.12 | 9.64 | 11.14 | 5.67 | 5.68 |

| ベンチマーク | 37.20 | 9.64 | 11.29 | 5.79 | 5.71 |

2011年の設定来で約5.7%/年の成長です(2021/6/30時点)。

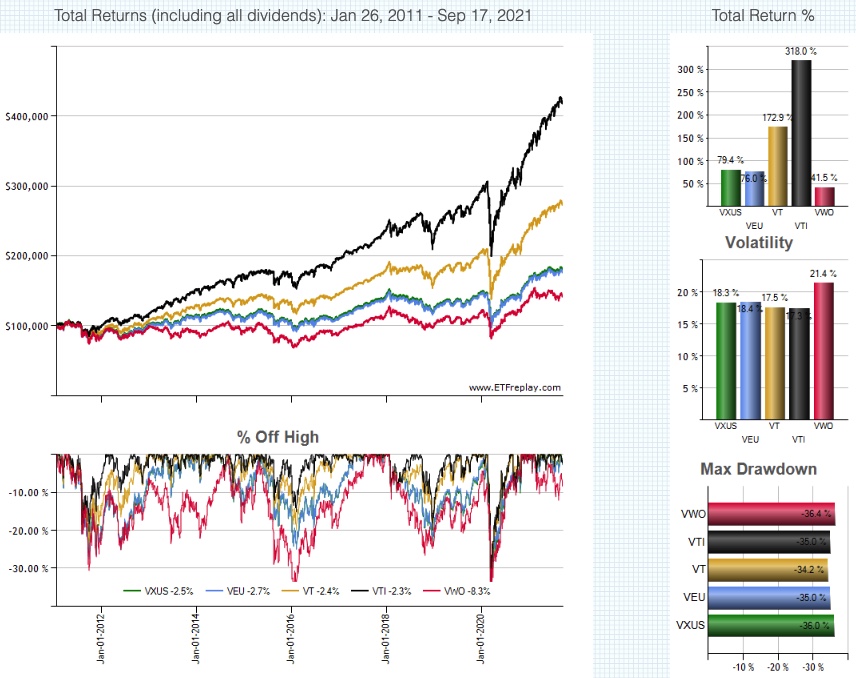

(参考)他ETFとのパフォーマンス比較①

類似ETFとしてそれぞれ趣の異なる以下のETFと比較してみました。

- VEU(VXUSの類似ETFで全米以外、約3,500銘柄への投資)

- VT(全世界:全米+全米以外)

- VTI(全米のみ)

- VWO(新興国)

比較推移チャートはETFreplay.comから引用させていただきました。

注:VEUはVXUSとパフォーマンスに差があるのかを確認する意味合いでの比較です(VEUは2021/8/31時点で米国以外の3,535銘柄へ投資が可能なETF,ベンチマークはFTSE All-World ex US IndexでVXUSとは若干異なるが根本の考え方は同様という解釈)

| トータルリターン | VTI(318.0%) > VT(172.9%) > VXUS(79.4%) > VEU(76.0%) > VWO(41.5%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VWO(21.4%) > VEU(18.4%) > VXUS(18.3%) > VT(17.5%) > VTI(17.3%) |

| ドローダウン | VWO(-36.4%) > VXUS(-36.0%) > VEU(-35.0%) , VTI(-35.0%) > VT(-34.2%) |

VTIには全く足元にも及ばないリターンですが、それはしょうがないとして、VTとVWOの中間といったイメージでしょうか。

VTのように米国を含んでいないのでリターンは低めですが、逆にVWOのように新興国のみに特化もしておらず、米国を除く他の先進国を含んでいることから、VWOよりリターンは高めです。

その他、類似ETFであるVEUとの比較では、線が重なり合うくらい、ほぼ差がない結果となっています。

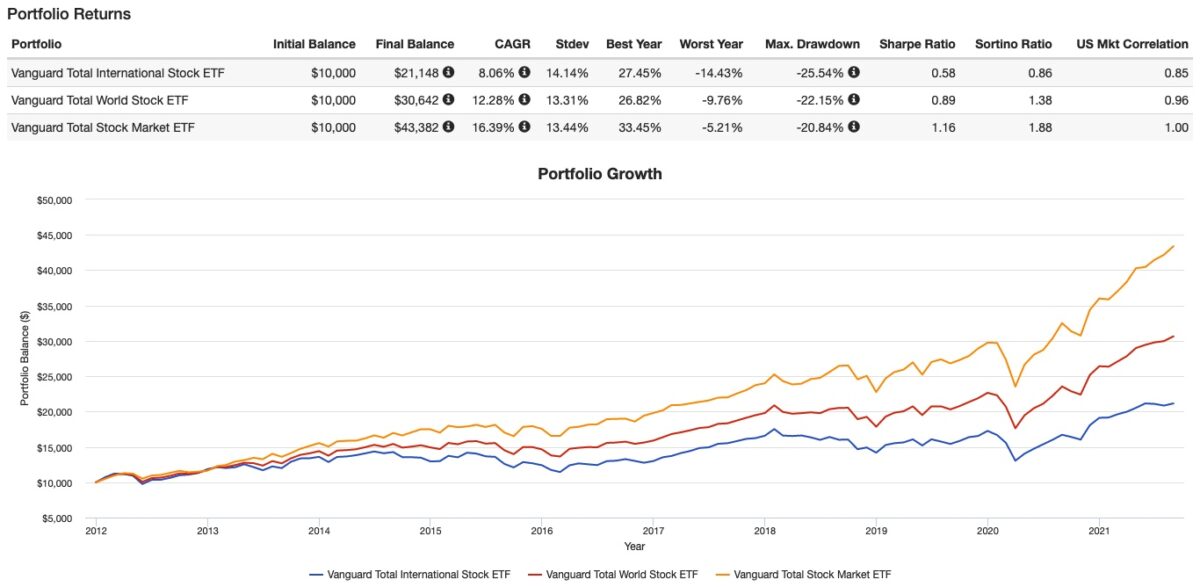

(参考)他ETFとのパフォーマンス比較②

VXUS、VT、VTIについて幾何平均、標準偏差やシャープレシオ、年間リターンなどを確認したい場合のために以下も掲載しておきます。

注:2021年は年途中(掲載2021年9月20日)であることにご注意ください。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

VXUS,VT,VTIリターン推移 2012-2020年

直近10年弱の推移ですが、米国が好調な時期でもあり、米国が含まれるか否かで、大きく異るパフォーマンス結果となっています。

また、下のグラフは上記で長期比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

VXUS,VT,VTI年間トータルリターン 2012-2020年

基本的には米国のリターンが優れている時期が多いのですが、米国市場が異常に順調だった(と記憶している)2017年の年間リターンが、VXUSにアンダーパフォームしているのが、個人的には意外に感じました。

【参考】銘柄重複確認 VXUS vs VTI

参考にVXUS(米国以外)と、VTI(米国)の重複程度も確認してみましたが、当たり前ですがやはり重複はありませんでした。

(Fund Overlap(etfrc.com)から引用)

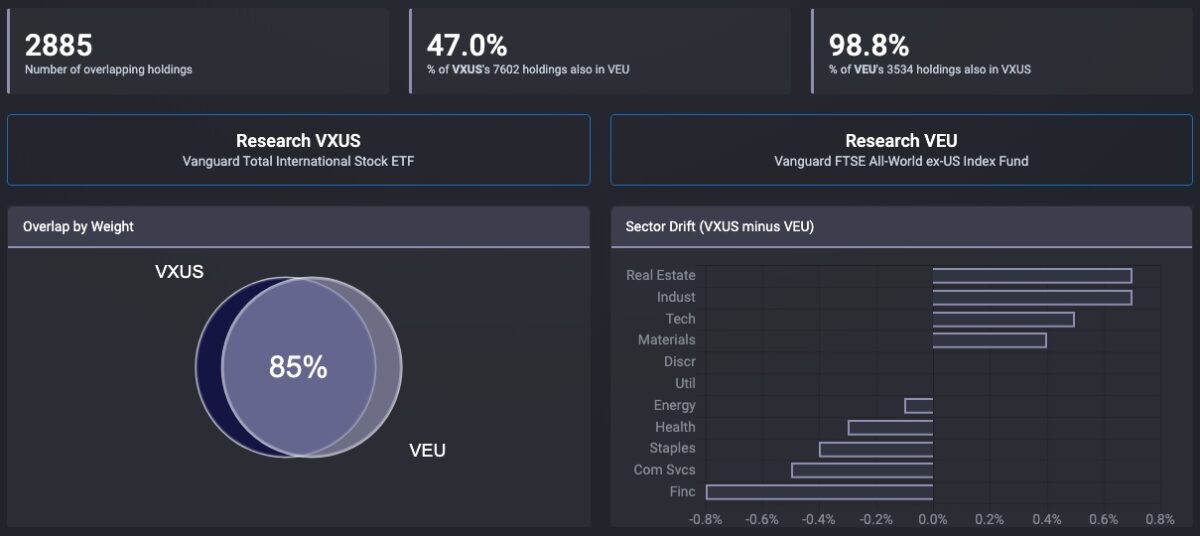

【参考】銘柄重複確認 VXUS vs VEU

こちらは、類似ETFのVEUとVXUSも参考に比較してみた結果ですが、VEUの大多数は重複(銘柄約98.8%重複、ウェイト約85%重複)しているという結果でした。

両方を保有したりするメリットはなさそうです。

(Fund Overlap(etfrc.com)から引用)

VXUS保有銘柄、セクター構成など

保有銘柄に関する情報:2021/8/31時点

セクター構成などに関する情報:2021/8/31時点

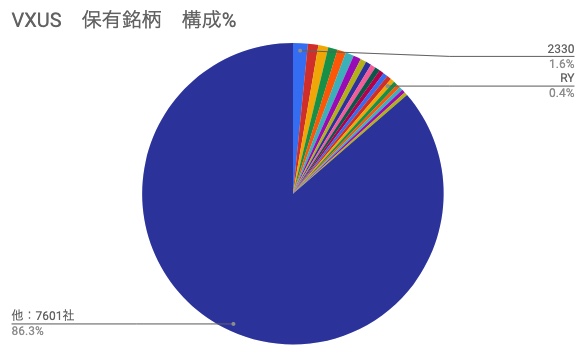

VXUSの保有銘柄、保有割合(円グラフ:%)

上位10銘柄までの保有割合は約9.2%、11-20位は約4.4%、上位20位までの保有割合が約13.6%となっています。

かなりの分散数ですし、米国を除いた時価総額加重ですので、上位構成銘柄もそこまでウェイトを占めていない印象です。

日本からは上位20位までにトヨタ(8位)、ソニー(18位)がランクインしています。

円グラフで見ると、かなりの分散が図られていることが視覚的にもわかるかと思います。

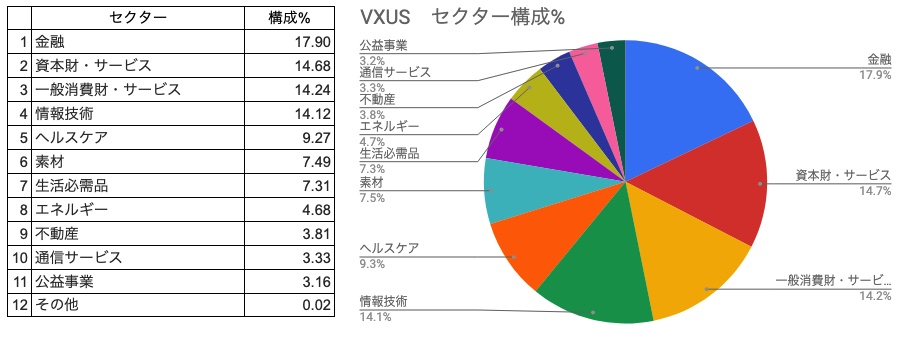

VXUSのセクター構成(%)

ETF全体のセクター構成を表示したものです。

米国以外でみると、やはり金融が1位になっており17.9%を占めています。

続いて資本財・サービスが約14.7%、上位2セクターで全体の約32.6%、3位の一般消費財まで含めると約47%の保有割合となっています。

VTは(2021年8月31日時点)、1位が情報技術で約22.6%となっていますので米国を含まないことでセクター構成が変わってくることもわかります。

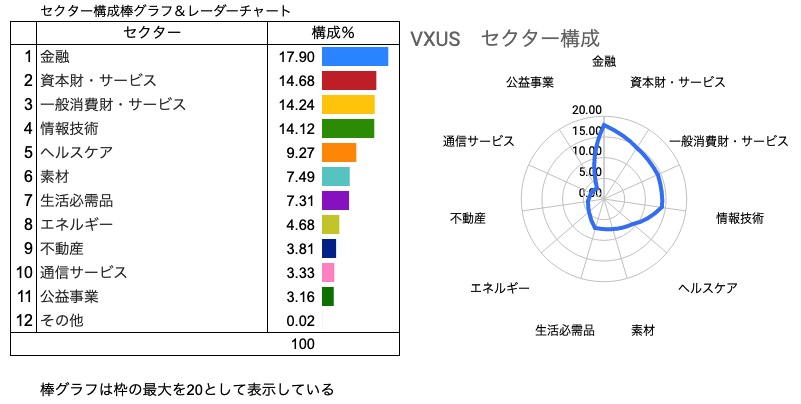

参考に棒グラフ&レーダーチャートを掲載しておきますので、見やすい方で確認してください。

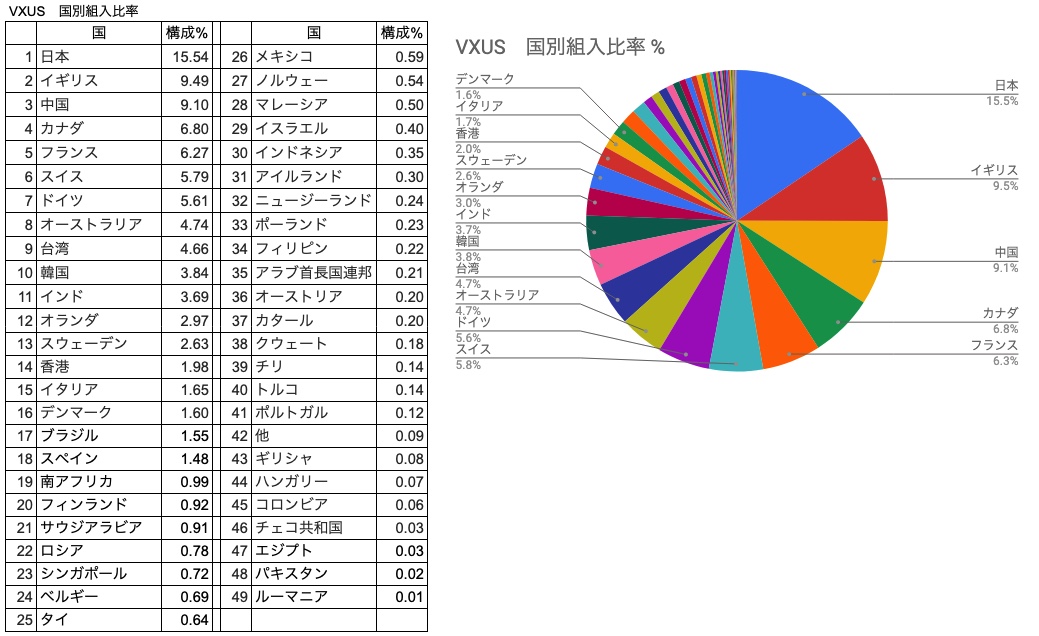

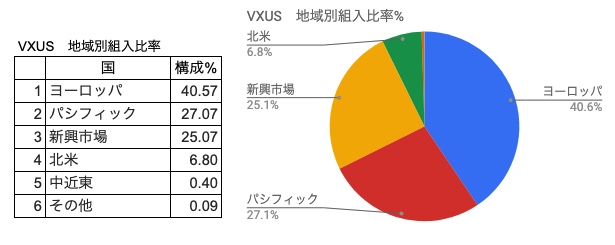

VXUSの国別組入(%)

VXUSの国別組入トップは日本で約15.5%もあります。

調べてみたところ、構成国はVTと同様の国々が含まれていますが、米国を含まないことで、このような割合になってしまうのは致し方ないところなのでしょう。

(VTであれば日本は第2位で約6.4%、次いでイギリス約4.0%などと続く)

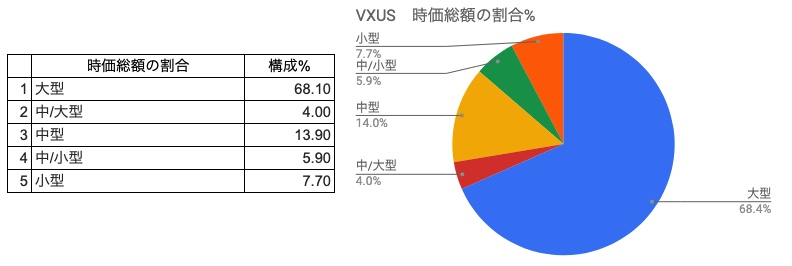

VXUSの時価総額別保有(%)

VXUS内で保有する株式の時価総額別保有割合ですが、小型株までを含んでいることがわかります。

VXUSの地域別組入(%)

新興市場、中東などを含め、米国を除き世界的な株式市場を網羅しています(北米はカナダが含まれています)。

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

一般的には表示されている金額の約71%が手元に入金されるイメージでお考えください。

確定申告で外国税額控除の手続きをすれば、米国課税(10%)部分をある程度、取り戻す事は可能ですが、自身の収入に応じて取り戻せる金額は異なります。

(証券会社によっては、分配金受け取りで強制的に円貨振替される場合、為替手数料などもかかることになると思われます)

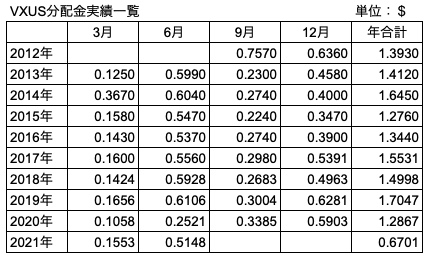

VXUS運用開始以降の分配金推移(一覧表)

XUSは3/6/9/12月に分配金を受け取ることができます。

ETF設定以降の定例分配金を一覧表にしたものは以下のとおりです。

注:定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外しています。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

(2021年は途中の小計が掲載されていますが、ご了承をお願いします。2021年の分配金合計は、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年」の欄に、今後は掲載していく予定です。)

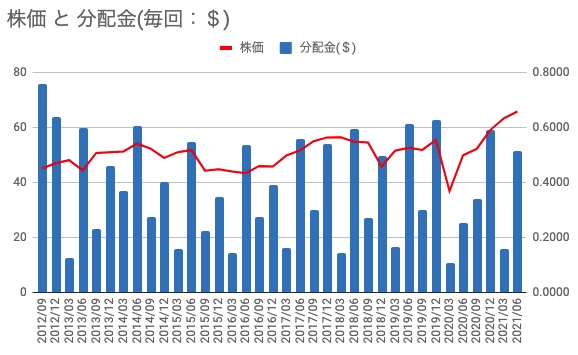

VXUS運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

右肩上がりの傾向が確認できるとは言えない推移となっています。

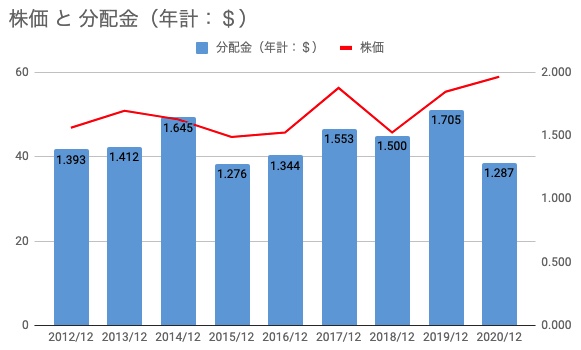

VXUS運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

2020年はコロナショックの影響と思われる約-24.5%の大幅減配がされています。

各年の推移を見ても、やはり安定しているとは言いにくい分配金推移となっているように見受けられます。

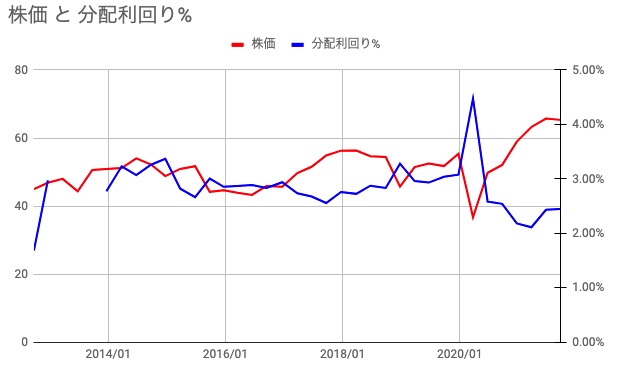

VXUS用開始以降の株価と分配利回りの推移

株価は$65.34(2021/9/17終値)と直近1年間の配当実績から算出した利回りは2.45%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは紹介記事作成時点の内容です。今後の最新の参考目安については、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移2021年vs2020年」の欄に掲載し、随時更新をしていこうと考えています。

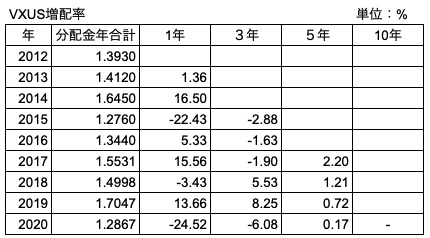

VXUS運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年)

増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注1:私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

米国の増配率に見慣れてしまうと、とても安定的かつ大きな増配が期待できるとは言いにくい推移に思えます。

参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフを下に掲載しておきます。

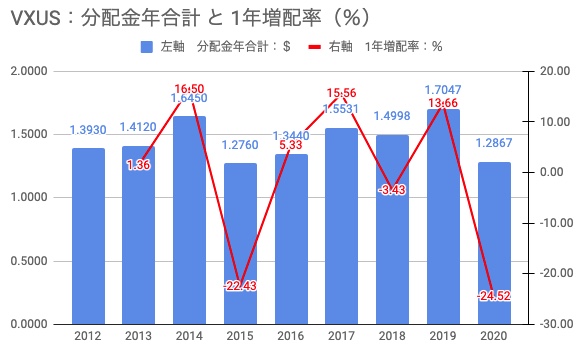

分配金年合計($)と1年増配率(%)

二桁増配・減配など乱高下が目につく各年の推移で、とても安定しているとは言い難い増配率推移となっています。

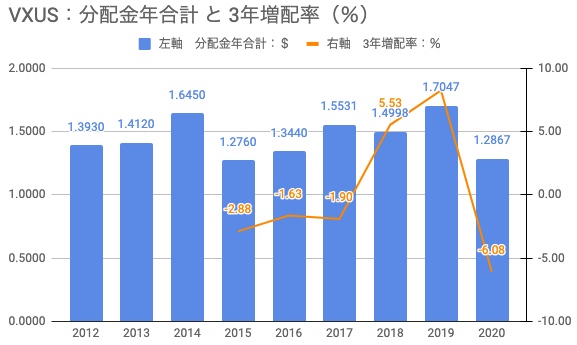

分配金年合計($)と3年増配率(%)

3年程度でみても現状はマイナス推移となっていますので、2021年以降の復調に期待するところです。

分配金年合計($)と5年増配率(%)

5年でみると、右肩下がりな現状ですが、2021年の増配が可能なら若干変化の兆しはあるかもしれません。

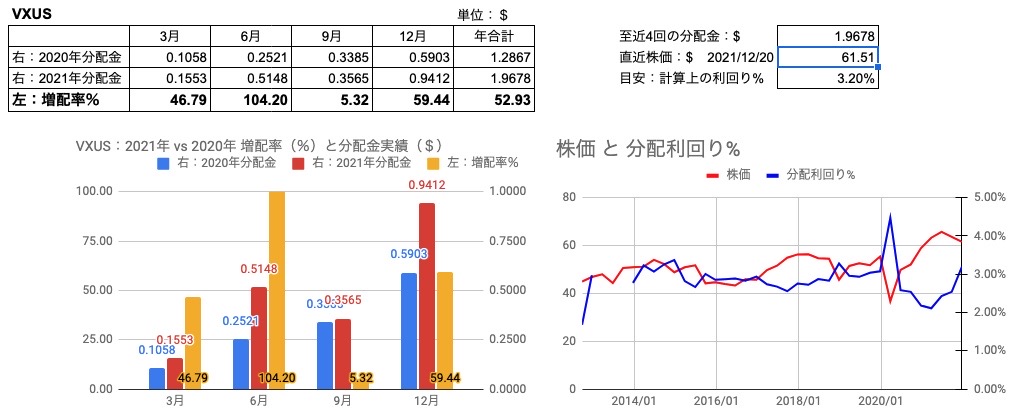

増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年 (2021年12月分配金後)

2021年と2020年を比較した増配率(%)と、各年の分配金実績を以下に掲載しています。

また、直近株価($)と分配金利回り(%)も参考に掲載しています。

注:とくに分配利回りは、ご自身で他サイトなどを含めて改めてご確認ください(あくまで参考目安程度にお考えください)

VXUSの2021年対2020年で見た際の増配率の高さは、大減配後の復配が影響している懸念もあるため、参考に2019年と2020年(参考1)、2019年と2021年(参考2)でも見ておきます。

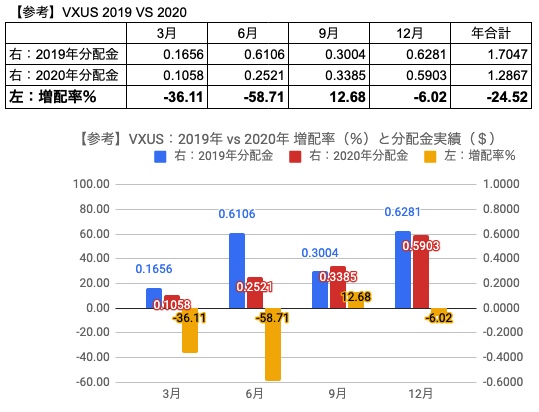

【参考1】2019年と2020年の増配率比較

コロナショックで大減配をした際の増配率推移です。

2020年は2019年比で最終的には約−24.5%の大減配となりました。

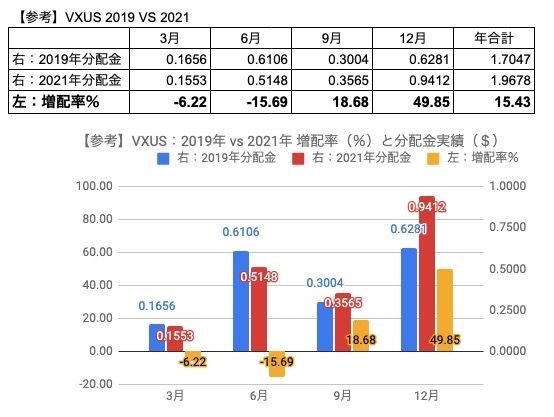

【参考2】2019年と2021年の増配率比較

コロナショックを含まず、2019年と2021年を参考に見てみると、2019年比でも増配という結果となりました。

2021年終了時点で期待できる分配金推移に復活してきたという印象です。

個人的な感想

米国以外をまるっと広範に網羅する非常に分散が効いたETFでした。

VTという1つのETFで手軽に全世界へ分散投資ができますが、どうしても米国の保有割合が時価総額に応じてETF内で自動決定されてしまいます。

(それがいい点でもあり、人によっては悪い点に感じる人もいるかもしれません)

また、現在、米国に偏重しているけどVTを組み込むと結局、米国偏重が拭えないという方も、VXUSで米国以外を特化して追加で組み込むというプランも考えることができると思います。

VTIとVXUSを組み合わせて持てば、世界分散を自分のある程度自由な割合でカスタマイズして(VTよりは自由にという意味で)保有することもできることになります。

ですが、そのようなことを思考して行動する方というのは、どちらかというと自分でポートフォリオ内の保有割合を調整したいといったことを考える、中・上級者向けなのかもしれないとも感じますが、投資家のニーズに応じて対応できる便利なETFだと思います。

今回ついでに参考比較したVEUですが、パフォーマンスはVXUSと同等と思いましたので、個人的にはどちらを選んでも大差なさそうにも思えますので、好みの範疇と整理できました。

VXUSを調べてみて、個人的にはトータルリターンの推移や、各年の年間リターンの推移を見ると、やはりVT(米国を含む全世界)は、VTIとVXUSの中間リターンを得られるというざっくりとした感覚で整理しても問題ないようにも改めて思えました。

リターンの高いVTIと、一極集中のリスクを避けるためにリターンの低めなVXUSを組み込んで集中投資のリスクを下げた結果、VTに近づくとも考えることもできるかもしれません。

リターンとリスクを天秤にかける投資家のジレンマとも言える点かもしれませんが、ニーズに応じて自由に使えそうなETFであることは変わらないと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!