こんにちは、おーです!

本日は米国に上場するETFの中から、新興国に投資が可能なバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF【VWO】について、ざっくりご紹介させていただきます。

2021/12/26追記:2021年12月分の分配金実績を反映

2021/9/20追記:2021年9月分の分配金実績を反映

2021/9/4追記:長期比較しているETF同士の年間トータルリターン状況を掲載

2021/6/25追記:2021年6月分の分配金実績を反映

【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFのご紹介!

【VWO】バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFとは

VWOは2005年に設定され、運用開始から16年を迎えた、比較的歴史の長いETFです。

| ティッカーシンボル | VWO |

| 名称 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF) |

| ベンチマーク | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index (FTSE エマージング・マーケッツ・オール・キャップ・チャイナA・インクルージョン・指数) |

| 設定日 | 2005/3/10 |

| ETF純資産総額 | 110.02B(約10兆円、1$=100円換算)※ |

| 投資銘柄数 | 5202 |

| 経費率(年率) | 0.10% |

| 算出方法 | 時価総額加重平均 |

| 分配金など | 分配金あり、年4回(3/6/9/12月) |

| 運用会社 | バンガード |

注1:ETF純資産総額はyahoo!finance USAより引用

注2:銘柄数、経費率などに関する情報はバンガードHP(VWO | FTSE Emerging Markets ETF)から引用(2021/3/31時点)

※:バンガードはファンド全体(投資信託とETFを合算した金額)という解釈に推定

連動指数 FTSE エマージング・マーケッツ・オール・キャップ・チャイナA・インクルージョン・指数とは

FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index(FTSE エマージング・マーケッツ・オール・キャップ・チャイナA・インクルージョン・指数)へ連動するよう設定されています。

ざっくりとした特徴は以下のとおりです。

- 時価総額加重のインデックス

- 世界中の新興市場にある大型、中型、小型株の約3,500株の普通株で構成

- 幅広く分散された証券へ投資

- 0.10%と低コストで新興国市場への投資が可能

チャート

VWOの日足チャートです、記事作成時の株価は$52.96(2021/5/3終値)です。

パフォーマンス

バンガードHP(VWO | FTSE Emerging Markets ETF)から引用しました(2021/3/31時点)

ファンド・パフォーマンス (単位%) 税引前

| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |

| 基準価額 | 58.29 | 6.37 | 11.35 | 3.31 | 7.21 |

| 市場価格 | 58.32 | 6.31 | 11.40 | 3.31 | 7.22 |

| ベンチマーク | 57.10 | 6.47 | 11.18 | 3.33 | 7.29 |

2005年の設定来で約7.2%/年の成長です。

(参考)他ETFとのパフォーマンス比較

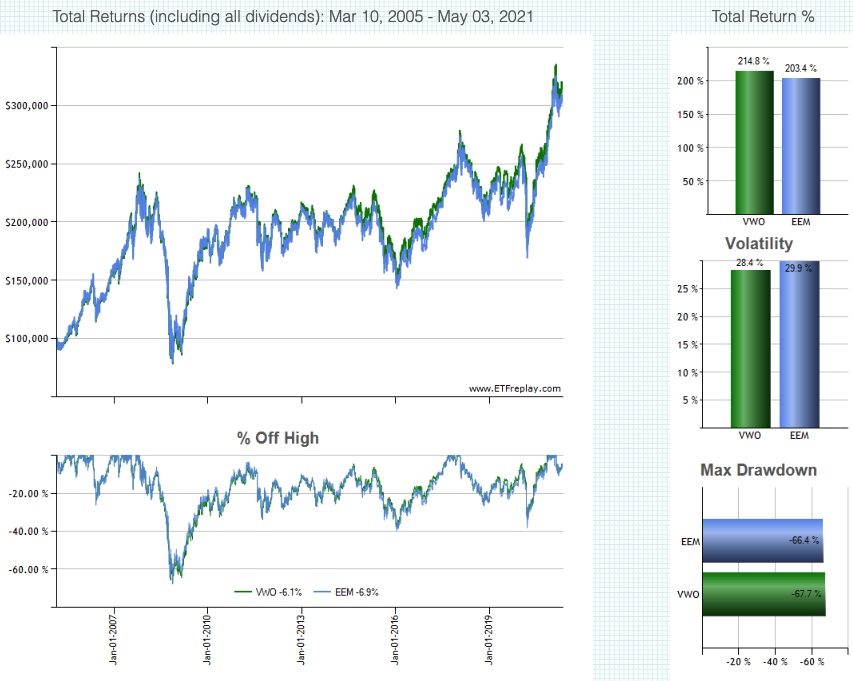

VWOは設定が2005/3/10とリーマンショック以前から運用されていますので、長期の比較が可能です。

今回はMSCI新興国ETFのEEMが、VWOよりもさらに以前から運用されていましたので、そちらと比較します。

推移比較チャートはETFreplay.comから引用させていただきました。

新興国ETFの比較(2005年VWO設定以降)

| トータルリターン | VWO(214.8%) > EEM(203.4%) |

|---|---|

| ボラティリティ | EEM(29.9%) > VWO(28.4%) |

| ドローダウン | VWO(-67.7%) > EEM(-66.4%) |

VWOがEEMをアウトパフォームしている結果となりました。

ただし、ドローダウンは若干VWOが上回っている結果ともなりました。

いずれのETFにしてもドローダウンが約−67%というのは、米国に投資している主要なETFよりもかなり大きいということを、頭に入れておいたほうがよさそうです。

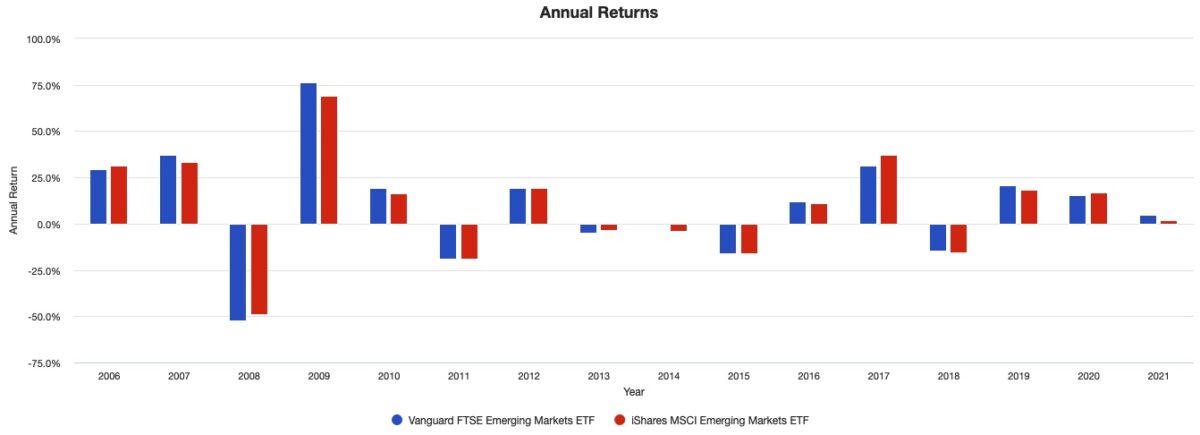

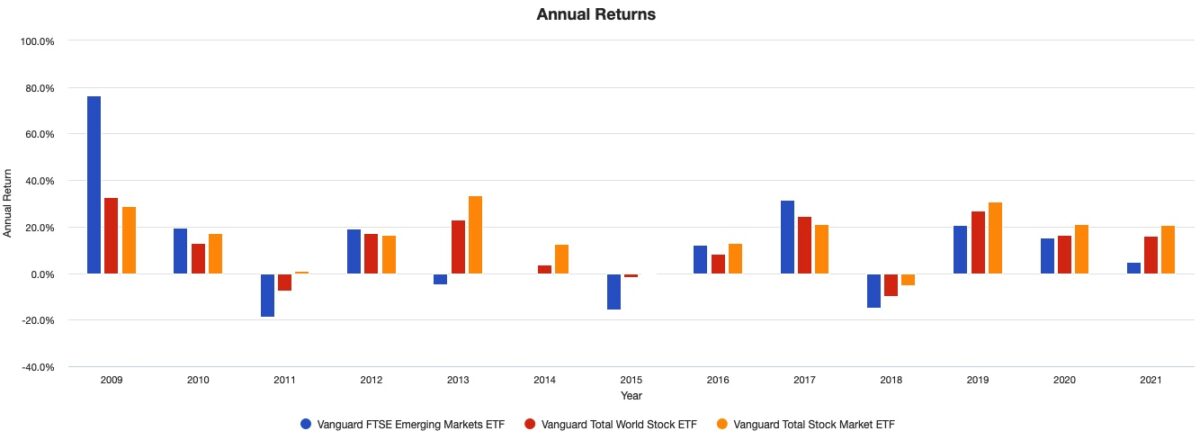

下のグラフは上記で長期比較しているETF同士の年間トータルリターン推移の状況をまとめたものです。

注:2021年は年途中(掲載2021年9月4日)であることにご注意ください。

(PORTFOLIO VISUALIZERから引用)

VWO,EEM年間トータルリターン 2006-2020年

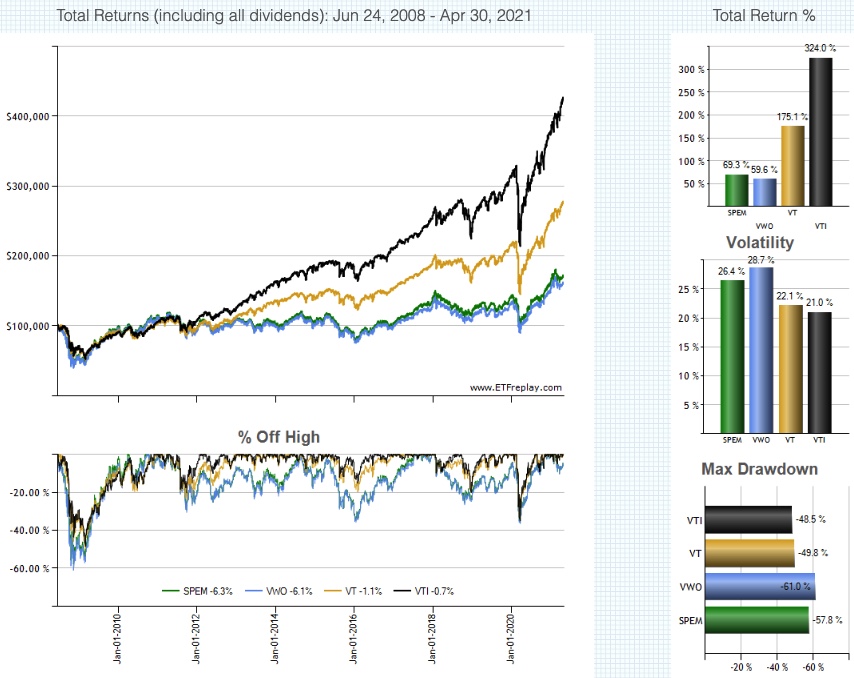

全世界ETF、全米株式ETFを交えた比較(2008年VT設定以降)

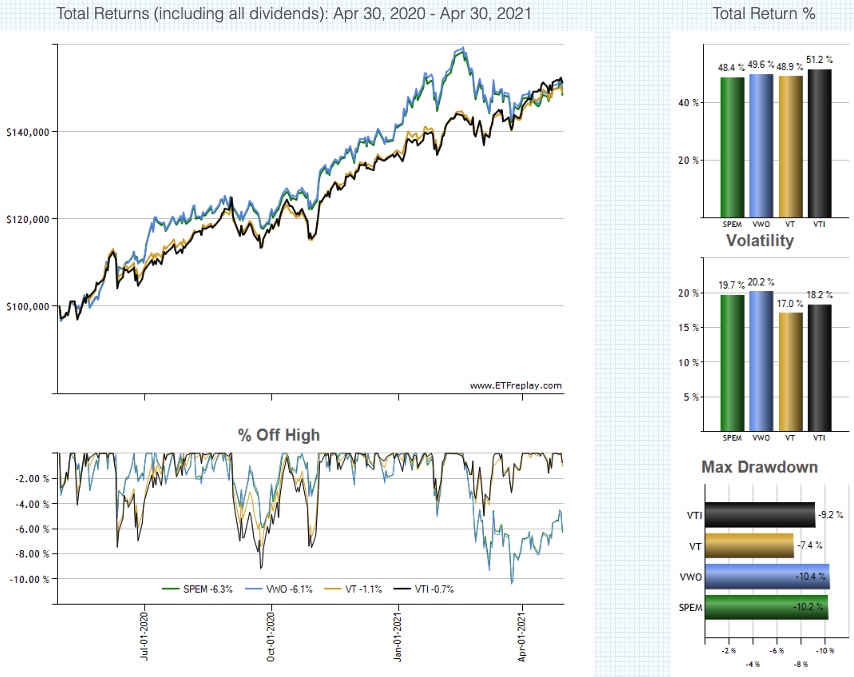

以前、SPEMを紹介した際にも掲載していましたが、全世界株式からVTと、全米株式からVTIをあわせて比較してみました結果をこちらにも掲載しておきます。

VTの設定期間にあわせ、2008年以降の比較となります。

| トータルリターン | VTI(324.0%) > VT(175.1%) > SPEM(69.3%) > VWO(59.6%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VWO(28.7%) > SPEM(26.4%) > VT(22.1%) > VTI(21.0%) |

| ドローダウン | VWO(-61.0%) > SPEM(-57.8%) > VT(-49.8%) > VTI(-48.5%) |

直近10年程度は米国の成長性が高かったことから、周知の事実ですが圧倒的なパフォーマンスの差があります。

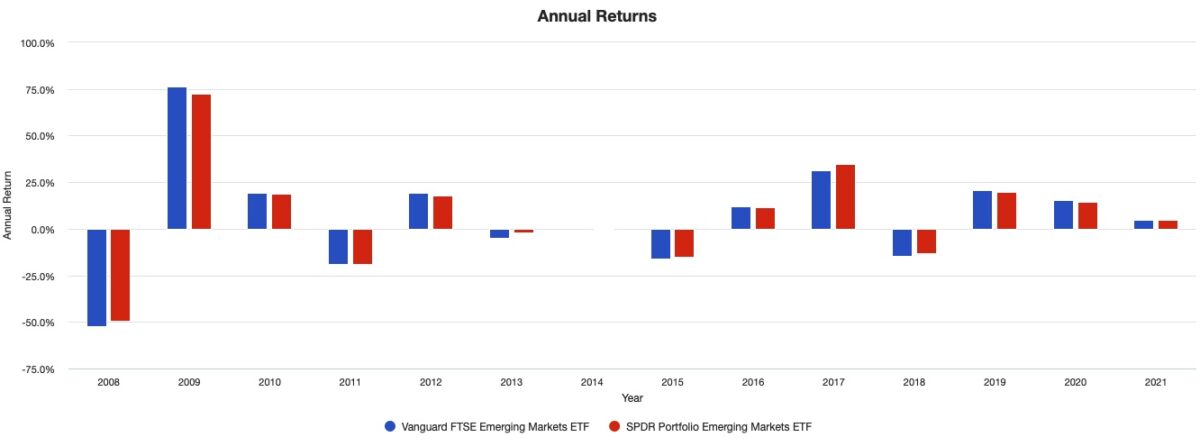

こちらも、年間トータルリターン推移を掲載しておきます(2021年は年途中:掲載2021年9月4日)。

VWO,SPEM年間トータルリターン 2008-2020年

VWO,VT,VTI年間トータルリターン 2009-2020年

全世界ETF、全米株式ETFを交えた比較(直近1年)

こちらも同じく再掲載ですが、最後に直近1年のパフォーマンスを全世界株式からVTと、全米株式からVTIも引き続き交えて比較しておきます。

| トータルリターン | VTI(51.2%) > VWO(49.6%) > VT(48.9%) > SPEM(48.4%) |

|---|---|

| ボラティリティ | VWO(20.2%) > SPEM(19.7%) >VTI(18.2%) > VT(17.0%) |

| ドローダウン | VWO(-10.4%) > SPEM(-10.2%) > VTI(-9.2%) > VT(-7.4%) |

直近1年ではかなり違った景色となっていますので、今後、新興国の巻き返しがあるのか注目されるところです。

VWO 保有銘柄、セクター構成、国別保有割合

バンガードHPから引用しました。

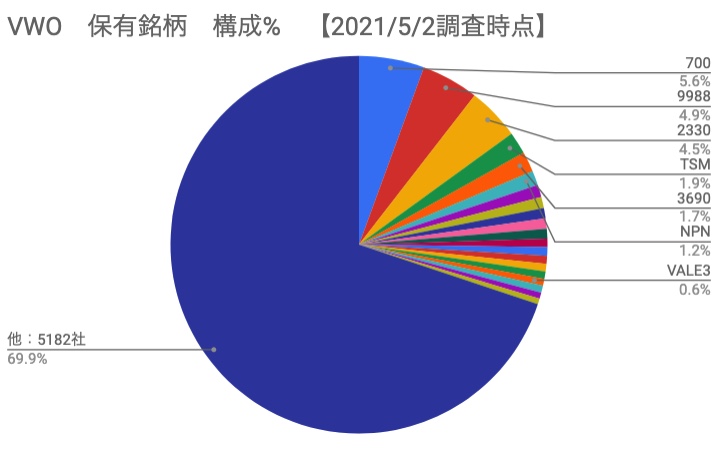

保有銘柄に関する情報:2021/3/31時点(2021/5/2調査)

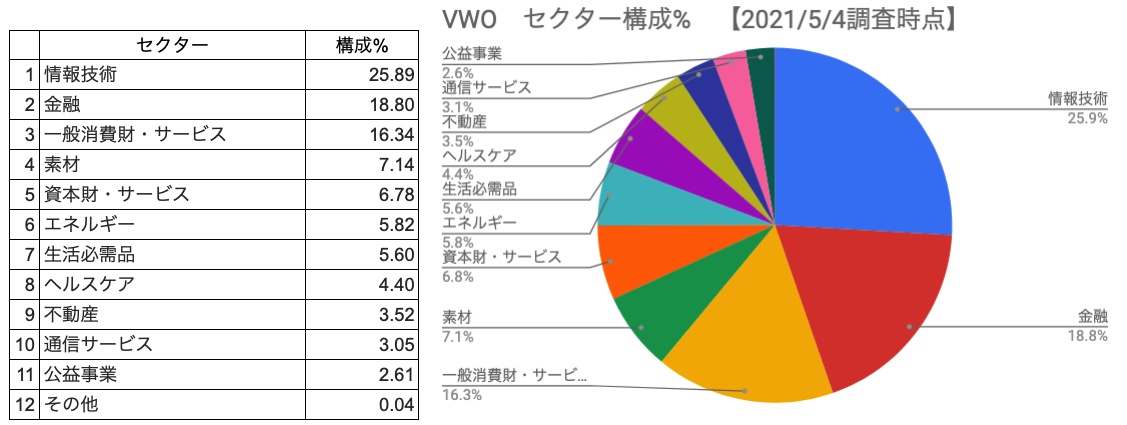

セクター、国別保有割合に関する情報:2021/3/31時点(2021/5/4調査)

VWOの保有銘柄、保有割合(円グラフ:%)

上位10銘柄までの保有割合は約23.6%、20位までで約30.1%となっています。

時価総額加重ですので、他でご紹介したSPEMと同様、新興国の筆頭として中国などの企業名が多いようですし、上位の銘柄もSPEMと大差はありませんでした。

VWOは約5,200銘柄への分散として、かなり幅広い新興国銘柄へ投資していることが伺えます。

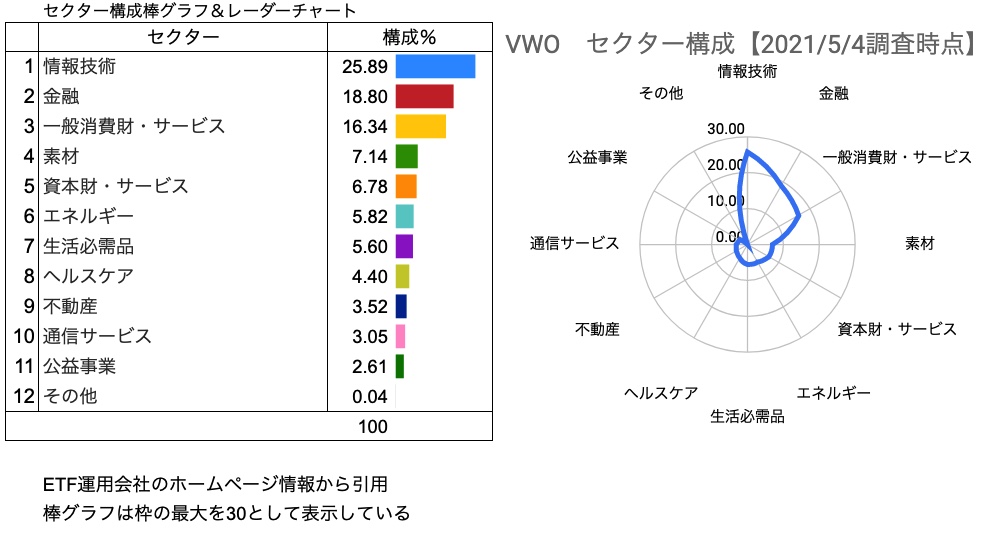

VWOのセクター構成(%)

ETF全体のセクター構成を表示したものです。

VWOの上位セクターが占める割合は2位の金融まで約44.7%(3位の一般消費財まで含めると約61.0%)となっています。

SPEMは1位が金融、2位が一般消費財、3位に情報技術となっていましたので、VWOはまた異なるセクター構成であることが分かります(以降の順位はさほど変更なし)。

小型株までを含んでいる点なども関係していると思われます。

参考に棒グラフ&レーダーチャートを掲載しておきますので、見やすい方で確認してください。

SPEMとはまた異なり、新興国のさらに全体を把握したセクター構成といえそうです。

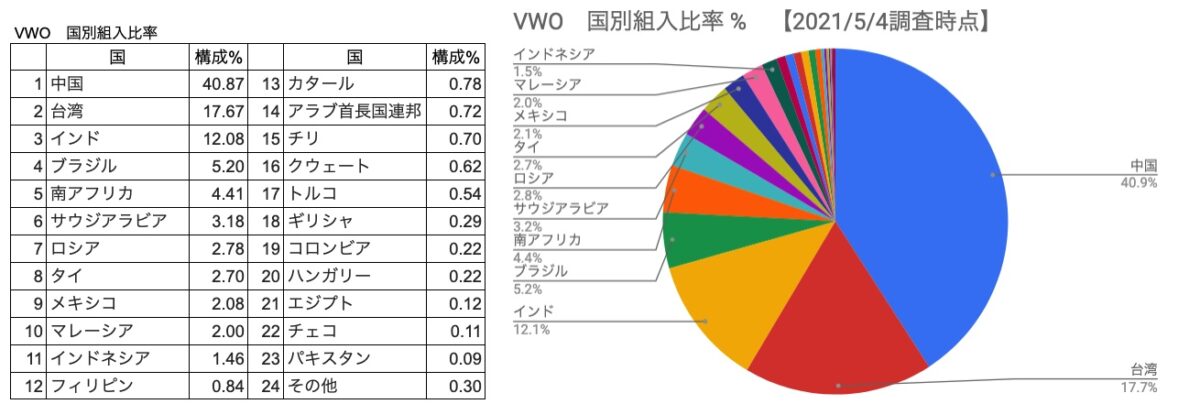

VWOの国別保有割合(%)

どのような新興国に投資しているかをまとめたものです。

VWOでは24カ国へ投資しています。

2位の台湾までは約58.5%、3位のインドまで含めると約70.6%の投資割合となっています。

SPEMでは含まれていた以下の投資先がVWOには含まれていないので、参考程度ですが、比較として掲載しておきます。

(いずれかの国に内包されている、もしくはその他として包括的に含まれている可能性もあるかもしれませんが、分かりかねますのでご了承願います)

SPEMでは投資されていた新興国(=VWOでは含まれていない新興国)

①香港、②ポーランド、③ペルー、④シンガポール、⑤キプロス、⑥オランダ

(SPEMに少しだけ含まれていた米国、英国はそもそも除いています)

分配金の推移、増配率の推移

これ以降(グラフ表示も含めて)の分配金に関する表示はすべて米国課税(10%)および日本国内課税(20.315%)控除前の金額になりますので、ご注意ください。

一般的には表示されている金額の約71%が手元に入金されるイメージでお考えください。

確定申告で外国税額控除の手続きをすれば、米国課税(10%)部分をある程度、取り戻す事は可能ですが、自身の収入に応じて取り戻せる金額は異なります。

(証券会社によっては、分配金受け取りで強制的に円貨振替される場合、為替手数料などもかかることになると思われます)

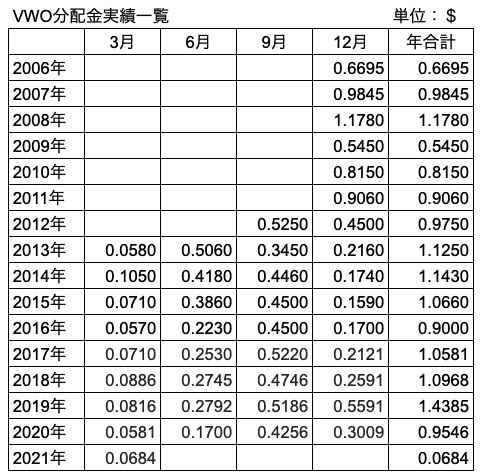

VWO運用開始以降の分配金推移(一覧表)

VWOは途中まで年1回の分配金でしたが、2013年以降は年4回(3/6/9/12月)分配金を受け取ることができます。

ETF設定以降の定例分配金を一覧表にしたものは以下のとおりです。

注:定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外しています。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

上記の考え方に基づいてVWOに対しては2006年以降の分配金実績を表に集約しています。

VWO運用開始以降の分配金推移(毎回受け取り分配金の推移)

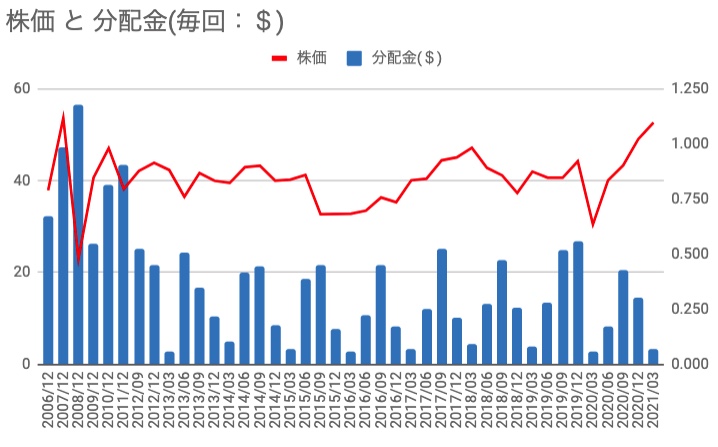

株価と分配金(毎回)の推移は以下のとおりです。

明確な右肩上がりの傾向は確認できません、近年はある程度横ばいの推移が続いている印象ですが、次(年単位の)グラフで見ればじわじわと増えているとも見えます。

(この点については、投資先の現地通貨などとの影響が関係しているのかもしれません)

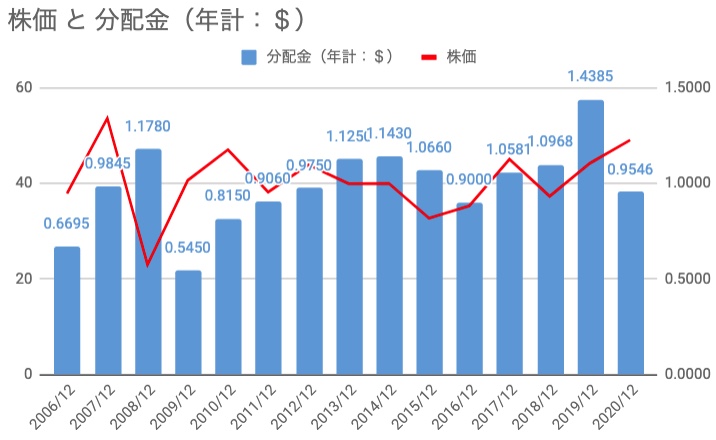

VWO運用開始以降の分配金推移(年間受け取り分配金の推移)

1年間の分配金(年間合計)と、12月時点の株価を用いて表示しています。

凹凸のある形状で、順調な右肩あがりとは言いにくいですが、新興国の成長にあわせて拡大してくれることを見守りたいと思います。

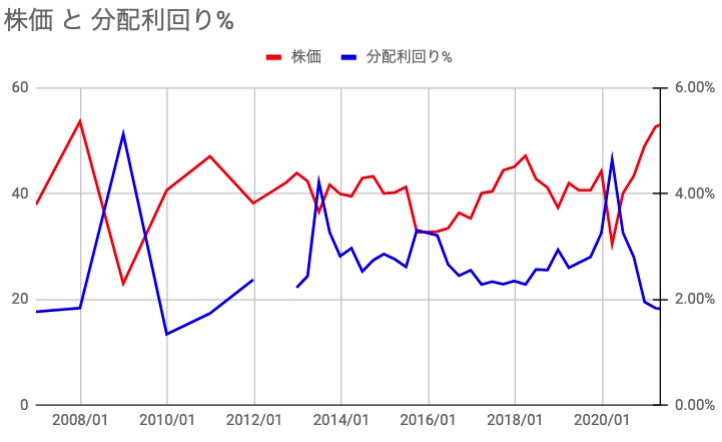

VWO用開始以降の株価と分配利回りの推移

株価$52.96(2021/5/3終値)と直近1年間の配当実績から算出した利回りは1.82%程度です。

注1:目安程度にお考えください。

注2:この分配金利回りは紹介記事作成時点の内容です。最新の参考目安については、下の「増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年」の欄に掲載しています。

VWO運用開始以降の増配率推移(1年、3年、5年、10年)

増配率を計算した結果、以下のようになりました。

注1:私的に計算した値となりますので、正確性を保証するものではありません。数値の妥当性については他サイトと比較していただくなど自身で別途、検証していただくようにお願いします。あくまで参考程度にご覧ください。

注2:定例と位置づけられない(特に分配開始初期の四半期ごとなどと判断できなかった場合など、不定期に出されているとこちらで判断した)分配金を除外しています。

弊ブログ独自の集計であることをご了承お願いします。

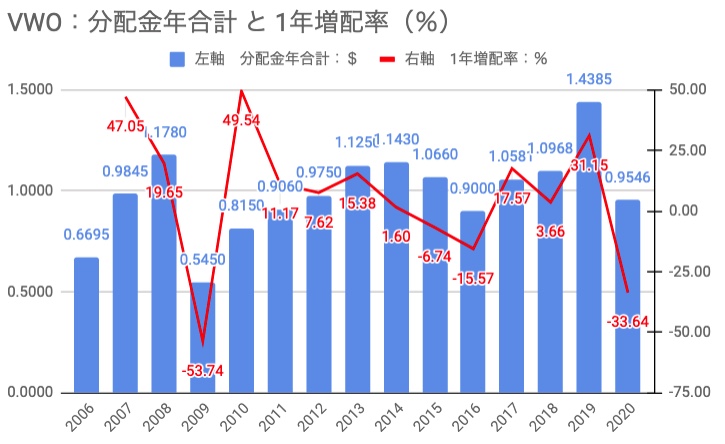

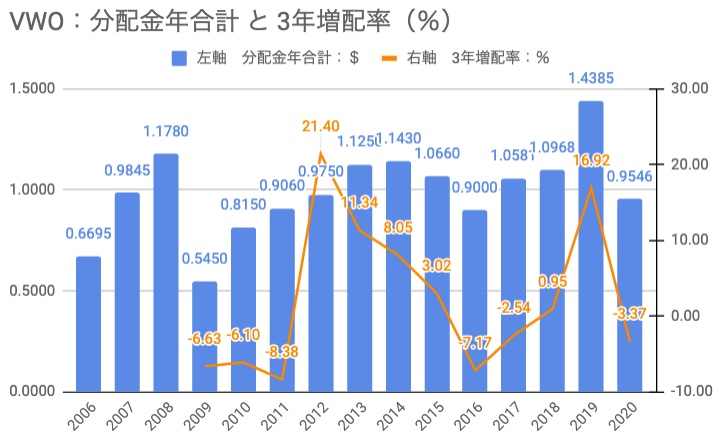

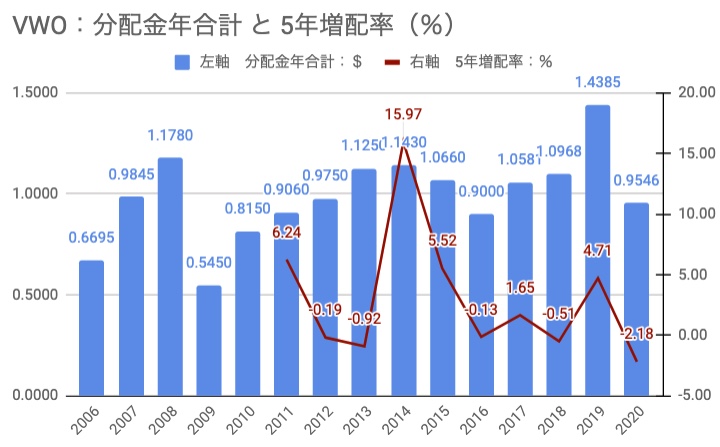

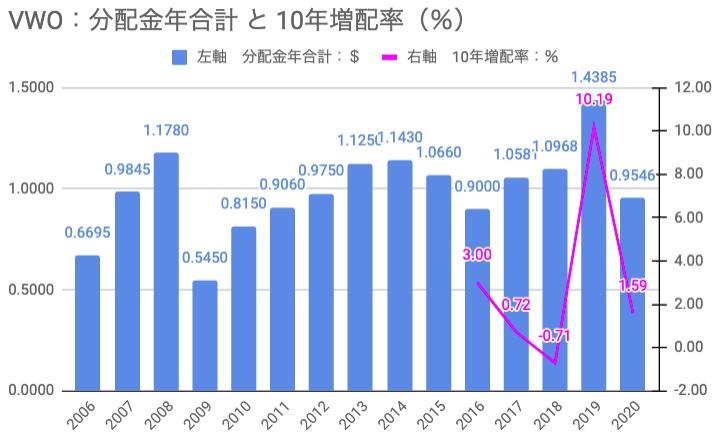

参考に年合計の分配金と増配率の推移グラフを下に掲載しておきます。

(以下のグラフは弊ブログ独自の集計により算出した上側の増配率表をもとに作成しています。視認性を高めるため、初期の桁外れな値は枠外表示としていることがあります)

分配金年合計($)と1年増配率(%)

分配金年合計($)と3年増配率(%)

分配金年合計($)と5年増配率(%)

分配金年合計($)と10年増配率(%)

なかなか安定しない分配金推移も、新興国投資の継続をより難しくしている点はあるかもしれませんね。

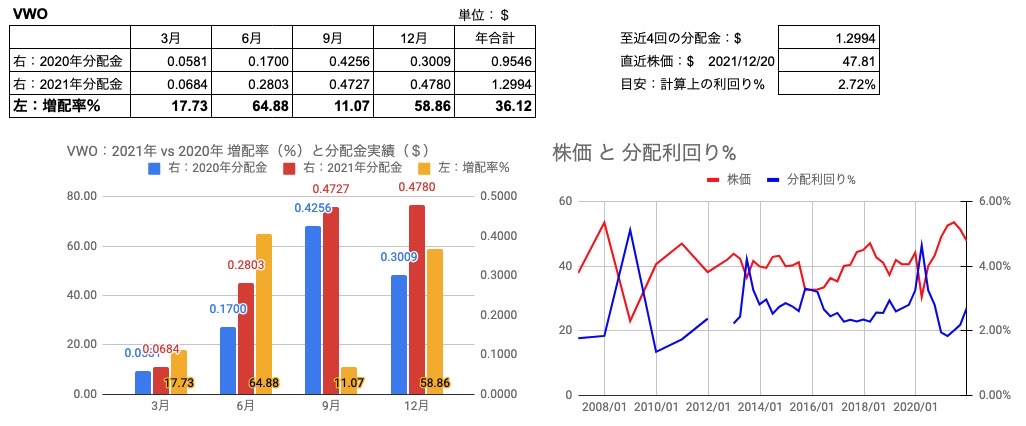

増配率と分配金実績、株価と利回り推移 2021年vs2020年 (2021年12月分配金後)

2021年と2020年を比較した増配率(%)と、各年の分配金実績を以下に掲載しています。

また、直近株価($)と分配金利回り(%)も参考に掲載しています。

注:とくに分配利回りは、ご自身で他サイトなどを含めて改めてご確認ください(あくまで参考目安程度にお考えください)

個人的な感想

VWOはバンガードらしく、以前紹介したSPEMよりさらに低コストで、しかもより分散が効いた投資先として投資家のニーズに応じて、こちらも一考の価値があると思います。

2020年頃から新興国が復活するか?と言われ始めたこともあり、米国に偏重していたわたしも、本当に少額ではありますが投資してみたETFでもあります。

VWOなどのETFを通じて、米国以上に情報の少ない新興国へ、かなりの分散でまるっと投資でき、しかも各国の成長にあわせ保有割合なども微調整してもらえるなど、ETF(投資信託も含めて)というのは本当に初心者に優しい、すぐれた投資商品だとも感じます。

ちなみにVWOの株価のみに着目すると、VWOは2007年12月ごろ株価約53ドルだったことが「株価と分配利回り」グラフなどからも確認できます。

これに対し、2021年4月の株価も約53ドルということですので、やっと同程度まで株価が戻ってきた状況です。

どの市場にどの程度投資するのかは投資家の判断ですが、このように新興国は長期にわたって株価が低迷することもありえます。

(逆に新興国に限らず、米国でも長期低迷はありえますし実際、過去にもありましたので、将来また米国でも低迷が起こらないとも限りませんが)

また、新興国はボラティリティが米国への投資以上に高い傾向にあることなども踏まえ、腹落ちした投資が必要と考えます。

いずれにしても、新興国への投資は今回比較したEEM、前回ご紹介したSPEMも含め、ほぼ大差ないパフォーマンスを示しているように個人的には感じますので、複数保有する意味合いは低いと思います。

ETFの保有している銘柄数や投資先で使い分けるにしても、ここはもう投資家の好みの範疇ではないかとも思います。

ちなみにVWOの投資信託版として、「楽天・新興国株式インデックス・ファンド」もあります。

ただ、こちらは純資産総額が約19億円程度であり、なんとも言えませんが、ニーズに応じては投資信託での保有もアリなのかもしれませんが、そこは自己責任でご検討ください。

いずれにしても、個人的には新興国株式をボリューム多く保有するつもりはありませんし、ポートフォリオのサテライトとして少額保有する程度で十分に思いますが、世界の経済成長にあわせて今後、さらなる成長に期待したい投資先ではありますので、長い目でウォッチしていきたいと思います。

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!